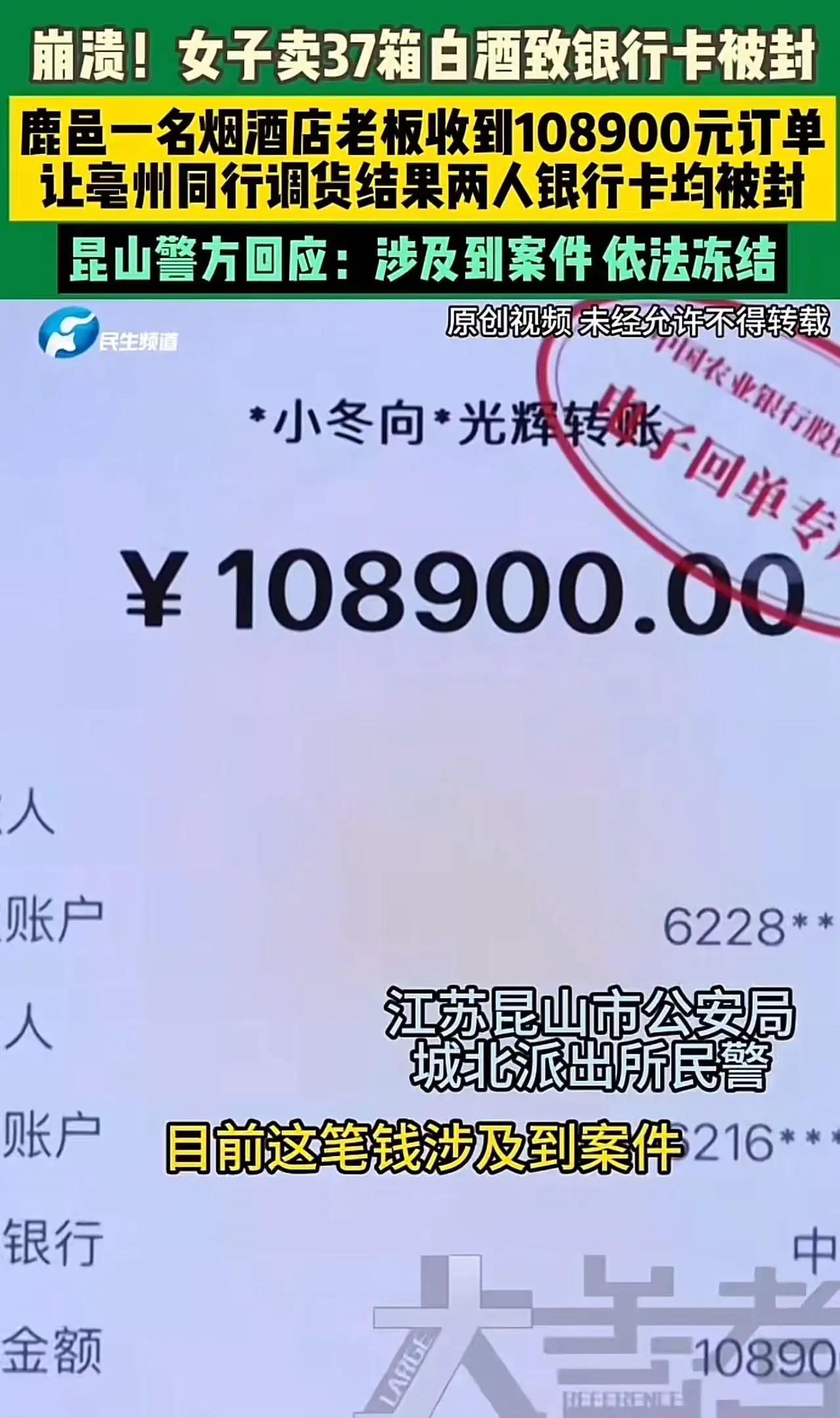

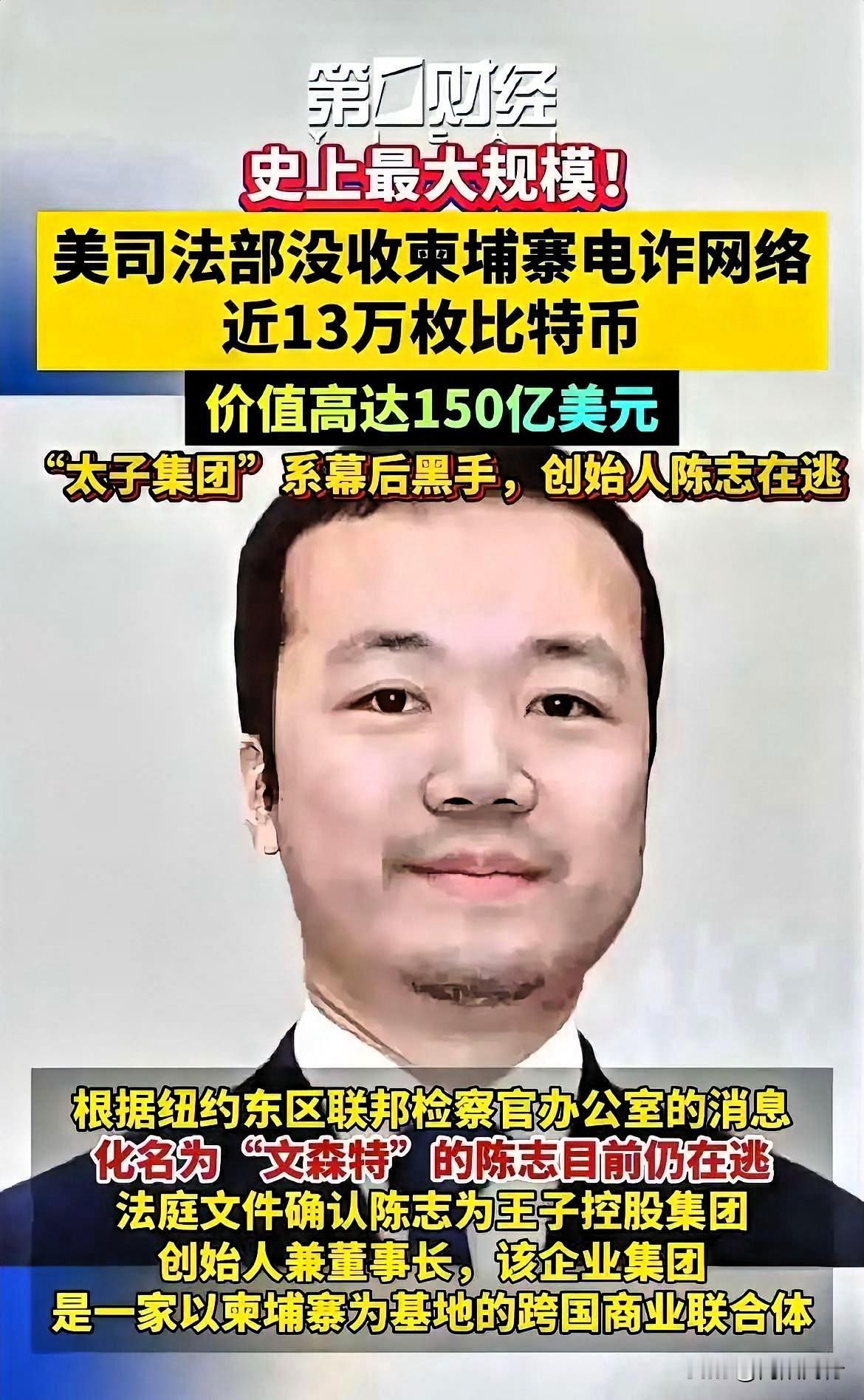

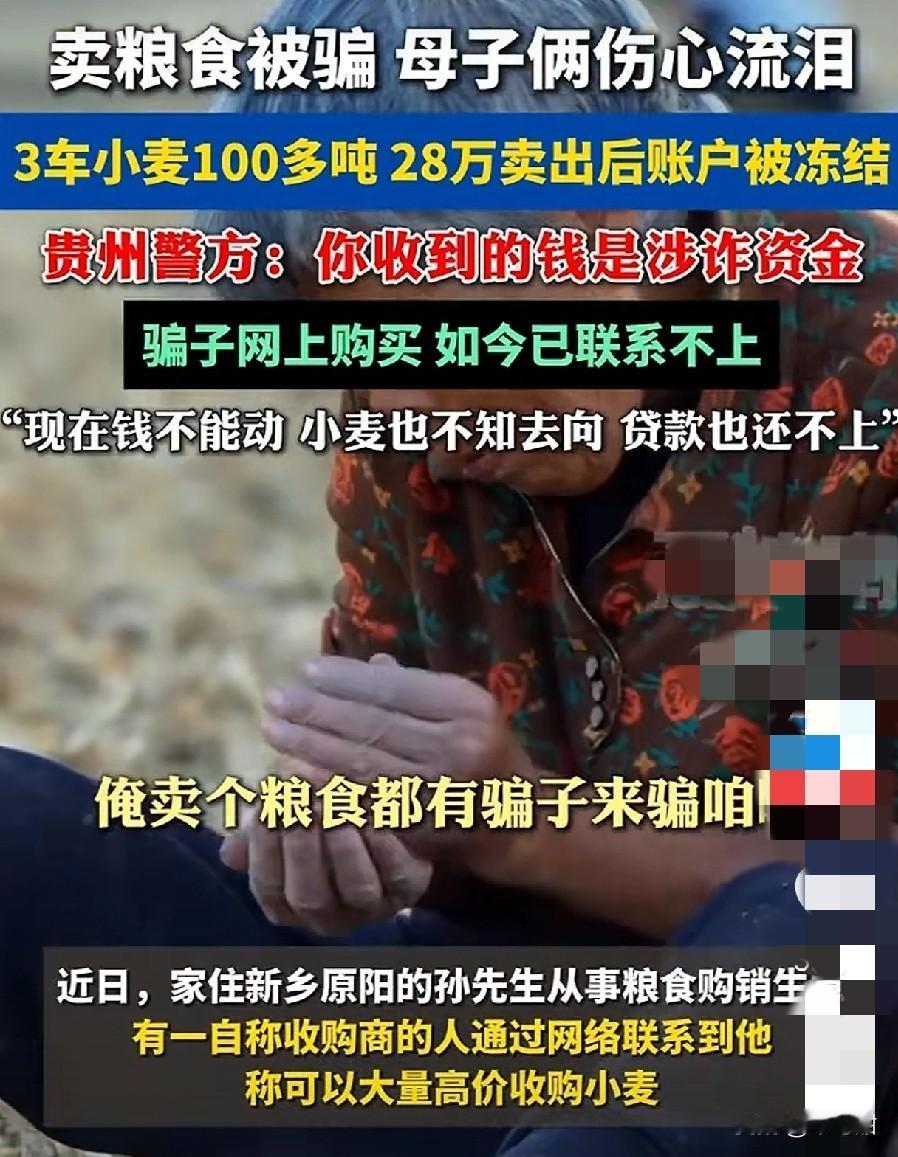

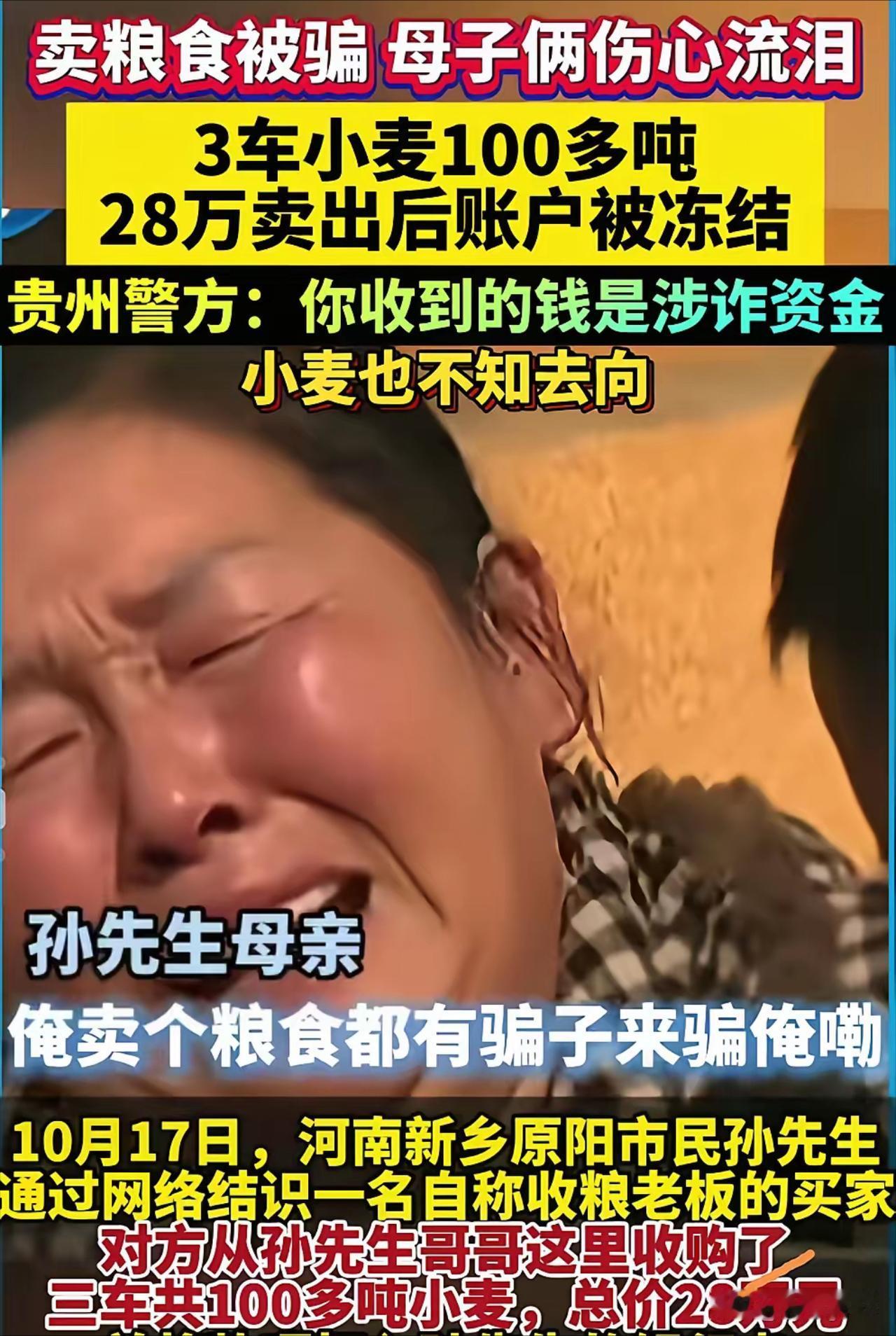

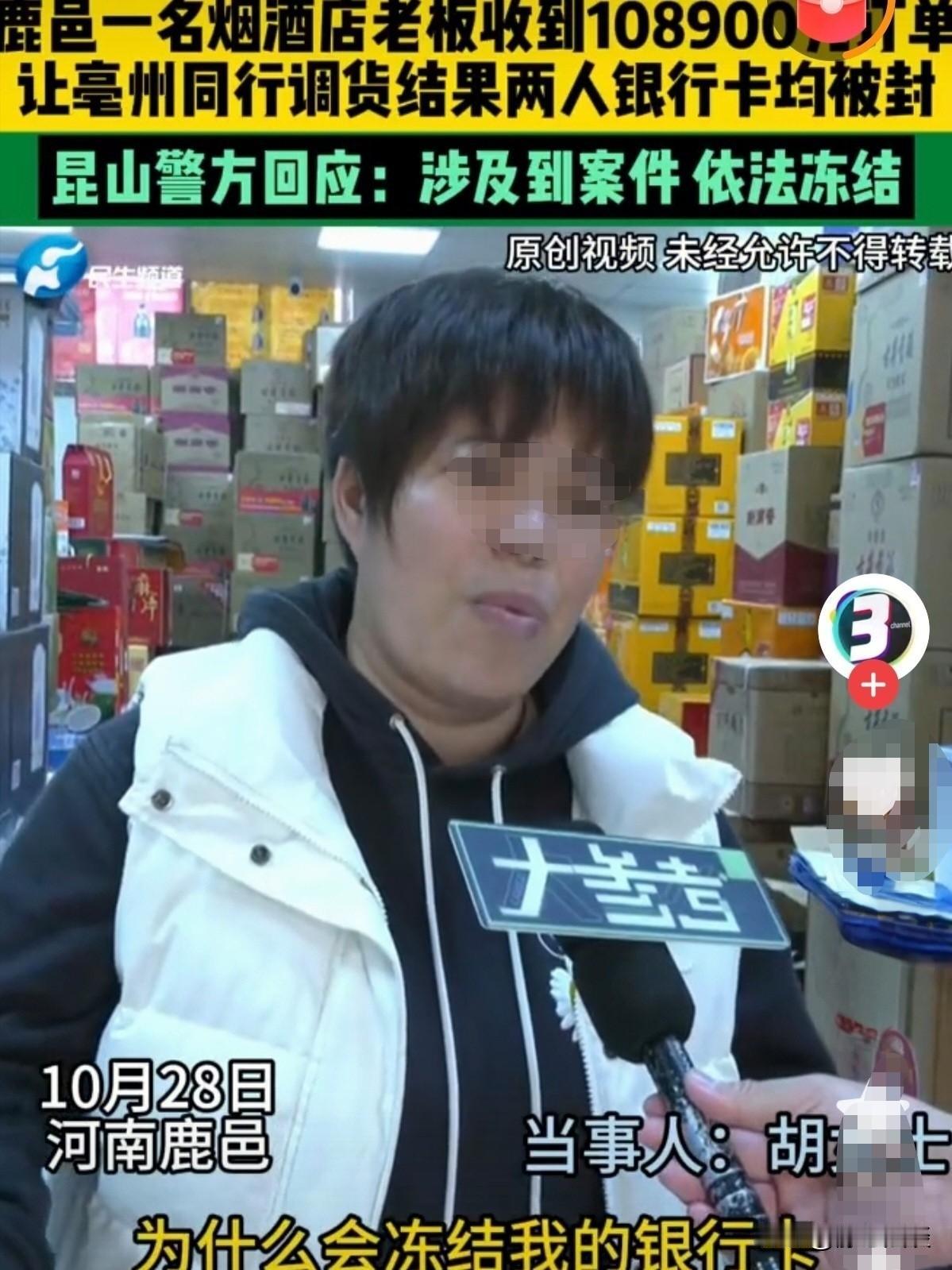

标题:37箱白酒引发的"金融地震":当普通人沦为洗钱"帮凶",谁该为这场信任危机买单? "我这辈子第一次卖酒,就卖成了‘洗钱犯’?" 河南鹿邑的李女士怎么也没想到,自己老老实实卖了37箱白酒,银行卡却被警方冻结。警方给出的理由让她如遭雷击——"你收的钱是诈骗赃款!" "我只是个卖酒的,难道每笔交易前还要查客户的钱干不干净?"李女士的质问,道出了千万小微商家的集体恐慌。 【1】"躺枪"背后:诈骗分子正在"降维打击"普通人 警方通报显示,诈骗团伙正通过**"三级跳"式洗钱**: 1️⃣ 赃款分流:将大额诈骗资金拆成小额 2️⃣ 实物掩护:批量购买白酒、茶叶等易流通商品 3️⃣ 快速变现:通过二手平台折价抛售 **"这不是诈骗,这是对商业信任的精准爆破!"**有网友愤怒指出。当诈骗分子把罪恶链条植入正常交易,每个收钱码都可能变成"洗钱通道"。 【2】法律VS现实的残酷博弈 银行风控专家透露:"当前反诈系统存在‘宁可错杀一千’的机制"。数据显示,2023年全国非涉案人员账户误冻率高达18%,解冻平均需47天——对小微企业而言,这往往是致命的资金链断裂期。 **"我们支持反诈,但谁来保护无辜者的生存权?"**一位被误冻3个月的淘宝店主留言获赞3.2万次。 【3】破局时刻:这三道防火墙必须筑牢 1️⃣ 平台责任:电商平台应上线"可疑交易弹窗预警"(如短期内同一商品被重复购买) 2️⃣ 银行革新:建立"小微企业收款白名单",区分正常经营与可疑交易 3️⃣ 法律救济:设定7个工作日内必须回应的误冻申诉机制 **"不能让守法的代价,比违法还高!"**中国政法大学某教授的发声振聋发聩。 文末灵魂拷问: 当你在路边摊买煎饼时,会先查老板的收款码是否"干净"吗?这场全民反诈战争,究竟该由谁来承担"鉴赃"成本? (欢迎在评论区分享你的遭遇或建议,每一条留言都可能推动改变!) 爆款元素拆解: 冲突升级:从个案引申到系统性风险 数据冲击:18%误冻率、47天解冻期等具象化数字 解决方案:给出可落地的三方建议 代入感:用煎饼摊举例引发全民共鸣 行动号召:评论区引导形成舆论场