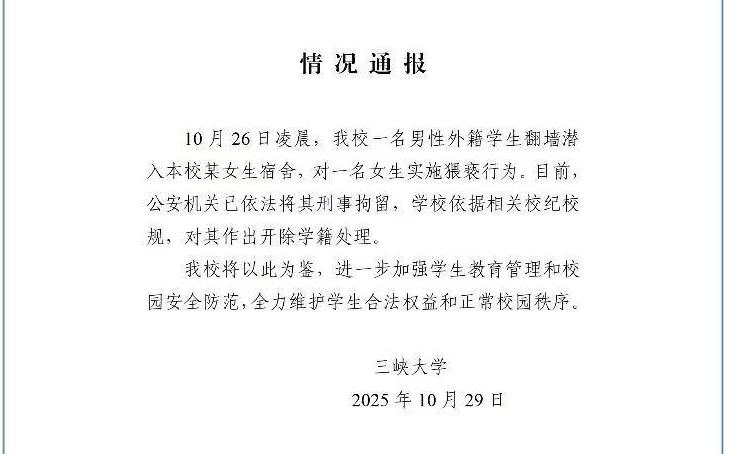

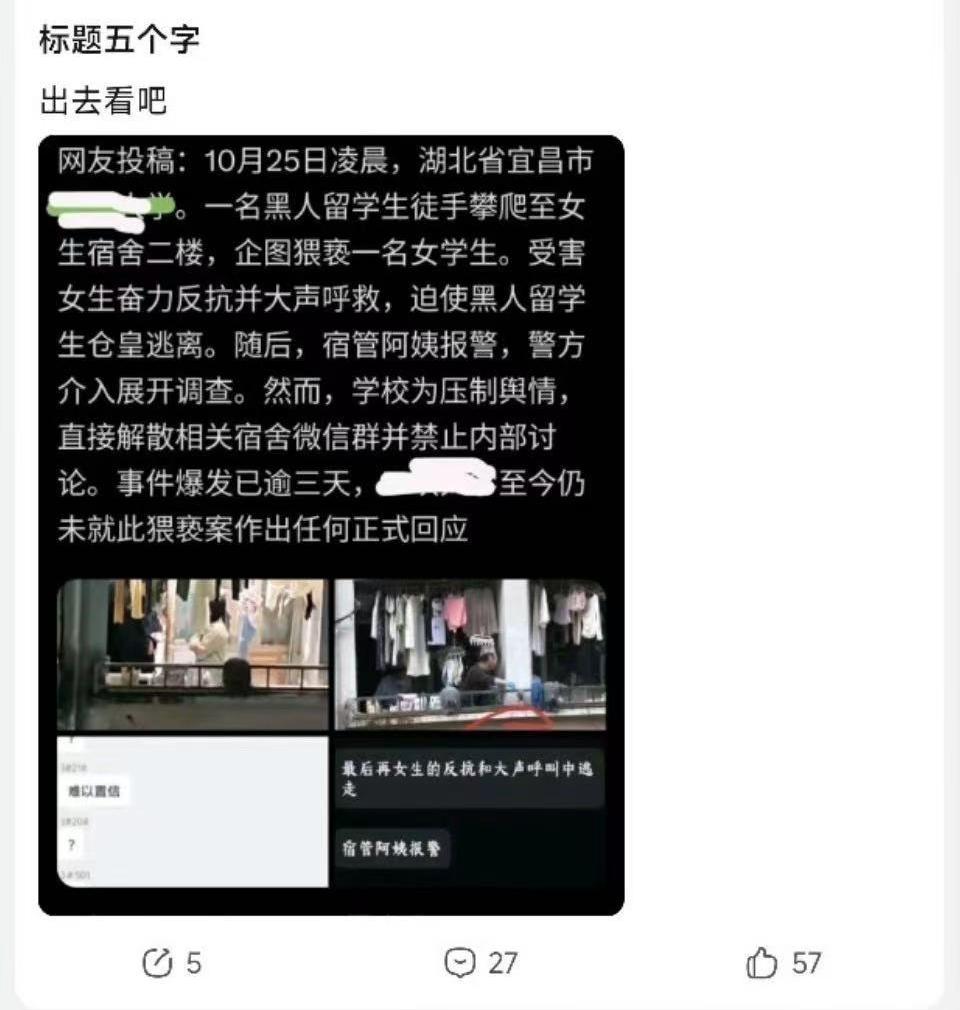

三峡大学事件撕开的遮羞布:我们找的是人才还是“特权隐患”? 凌晨两点的女生宿舍,徒手攀爬的黑影比夜色更惊悚。三峡大学那名闯入寝室猥亵女生的留学生,用最野蛮的方式戳破了“国际化办学”的温情面纱。更让人脊背发凉的不是受伤女生的呼救,而是校方从案发25日到通报29日的沉默,以及那句轻飘飘的“不便透露”。 “留学生光环”早成公开的秘密。为冲国际排名,有的高校把留学生数量当KPI,招生门槛一降再降,却给他们配双人公寓、发高额补贴,反观本土学生连完整的防盗网都配不齐。前有偷窃内衣事件预警,校方只装了一楼钢刺防护圈就草草了事,仿佛二楼的安全不值一提。这种“选择性安防”,不就是给“外籍身份”开的特权绿灯? 网友那句扎心话戳中痛点:“别人去非洲找资源,我们去非洲找人才”。可当“人才引进”异化成“身份纵容”,当刑事拘留、开除学籍的处理要靠舆情倒逼,所谓的“国际化”不过是自欺欺人的笑话。法律里从没有“外籍豁免权”,《刑法》第237条的强制猥亵罪,不会因为肤色和国籍就网开一面。 最该警惕的不是个别留学生的恶行,而是高校管理者的“怕事心态”。怕影响排名就拖延通报,怕引发争议就删评控评,解散微信群堵学生的嘴,却堵不住安全防线的漏洞。加装铁丝网能防住攀爬的手脚,却防不住制度里的“特权惯性”。 我们欢迎带着诚意求学的国际友人,但绝不接受把校园当法外之地的“特权者”。当“找人才”变成“养隐患”,这样的国际化,不要也罢。校园安全的底线,容不得任何身份的践踏。武汉大学乱象