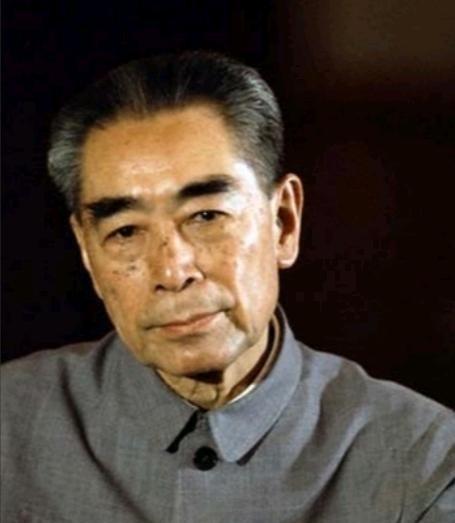

周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后,顿时大发雷霆:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 周总理走的那天,1976年1月8日,整个北京城像蒙上层灰,车队从北京医院北门开进太平间,轮子碾过地面的声音让人心头一沉。 那时候总理已经病了两年多,膀胱癌折腾得他体重掉到60斤不到,可他到最后还挂念国家大事,批文件、见外宾,从没停过。 你想想,一个一米七八的大男人,被病魔掏空了身子,还想着为医学贡献点啥,早早立下遗愿,死后要解剖遗体,查清癌症规律。 韩宗琦,北京医院副院长,带着医护组负责这事儿,他后来回忆说,掀开被单看到总理瘦削的脸和肚子上那些手术疤时,大家拳头都捏紧了。 解剖报告出来,主要脏器全转移癌瘤,有人忍不住掉眼泪,总理这辈子为国操劳,临走还把身子当实验品,这份心让在场人五味杂陈。 接下来理发化妆,北京饭店的朱殿华师傅接活儿,他手抖得厉害,以前求了几个月想给总理剪头,都被推了,这次竟是永别。 他盯着总理变形的脸,眼泪直打转,韩宗琦在一旁叮嘱,轻点手,别伤着总理的脸。 朱师傅磨刀、涂肥皂,从黑胡子刮到白胡子,一丝不苟,没留红印,完事儿他蹲地扫头发,偷偷藏一缕灰白发丝进兜,这是他最后的留念。 话说回来,总理生前就节俭成习惯,衣服补丁摞补丁,内裤都破洞,工作人员劝他换新的,他总说,国家穷,省着点。 结果这作风延伸到身后事,邓大姐早交代,不许新做衣服,就用旧的。 卫士张树迎他们翻西花厅衣柜,好不容易挑出一套灰中山装,没补丁,还有件换过领子的衬衣,内衣裤勉强凑合。 韩宗琦接包袱一看,气炸了,冲卫士们吼,你们拿这破旧衣服干啥?我出钱做新的成不成?你们跟总理这么久,对得起他不? 卫士们低头不吭声,他们懂韩宗琦的心,韩家跟总理邓大姐是老交情,他这是心疼总理一辈子没享福。 等解释清是邓大姐的意思,尊重总理节俭遗愿,韩宗琦才缓过来,眼泪掉在衣服上,慢慢帮总理穿上。 你想想,这套衣服虽旧,却是最真实的总理,穿新衣反倒不像他。 化妆时,韩宗琦记着邓大姐的话,不抹粉不涂红,就轻补颜色,遮住眼窝脸颊的凹陷,让总理看起来像安静睡着,带着病容,却平和。 夜里11点,遗体安放到北京医院小屋,四周塑料花盆,墙边花圈,空间窄得只够单人走,邓大姐来看,摸着总理脸,点头说,这样好,就是他本来的样。 后事没停,选骨灰盒时,工作人员去八宝山挑,贵的太花哨,便宜的剩俩,一个掉漆一个盖子卡,他们选卡盖的,反正装骨灰不常开。 邓大姐听汇报,直说形式而已,不讲究,她还发电报给外地亲戚,人走了来京没用,好好工作是最好纪念,以后她走也不许来。 这全透着总理的影子,他生前立遗嘱,不建陵墓,不留骨灰,撒到江河海里,回归大地。 1976年1月15日火化后,邓大姐坐飞机撒骨灰,一部分洒北京密云水库,一部分天津海河,一部分黄河入海口,还有长江。 撒完她回来说,总理一辈子爱人民,就让骨灰随水流到各地,滋养土地。 这事儿后来在唐山地震时更显深意,邓大姐本想多撒点,可地震后她决定留着,等灾区重建再撒,帮老百姓添福气。 整个过程没一点排场,总理遗体告别只限中央领导和身边人,普通老百姓上街自发哀悼,百万群众送灵到天安门,哭声震天。 总理作风影响深远,他住西花厅30年,从不修缮,家具旧得摇晃,工作人员劝他换,他说,国家百废待兴,省钱建工厂学校。 吃饭呢,四菜一汤标准,剩饭打包,衣服补丁18处,邓大姐织毛衣补洞,他出访穿旧西装,工作人员偷偷补,怕丢脸,他笑说,穷国穷样,真实就好。 这节俭不是装,是从小养成,淮安老家穷苦,他懂民间疾苦,结果这影响传到后世,干部学他清廉,百姓记他亲民。 1976年全国哀悼,总理走后经济虽难,可他的精神鼓舞大家渡过难关,韩宗琦后来继续从医,朱殿华回饭店,总理的旧衣故事流传,提醒大家伟人伟在平凡。 整个来龙去脉就这么串起来,总理生前操劳,死后简朴,韩宗琦的怒吼戳中人心,卫士的坚持守住遗愿,邓大姐的执行让骨灰归土,这全是为国为民的写照。 总理精神永存,大家学着点,过日子节俭点,国家才能强。 参考资料: 【1】人民网——周恩来逝世前后的日子(下)