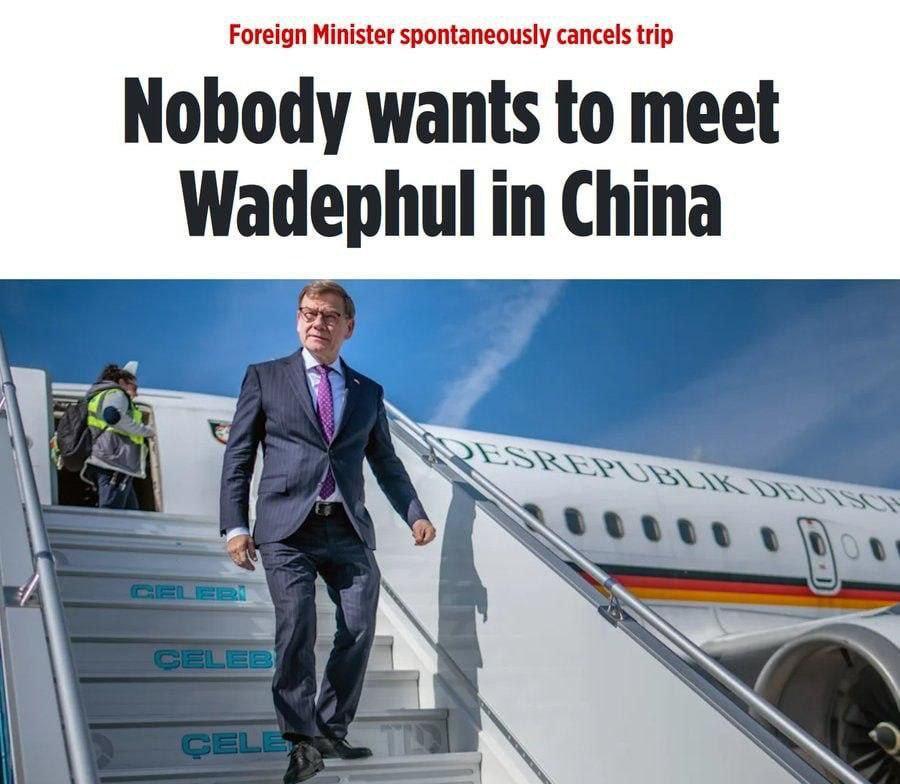

外长刚吃瘪,德国央行行长又叫嚣:如果要报复中国,那就干票大的 10月25日那天,原定启程访华的德国外长瓦德富尔,突然宣布“推迟行程”。 官方说法是“中方安排不够充分”,可明眼人都知道,这不是日程问题,是态度问题。 前脚刚放话要在台海、稀土、俄罗斯等问题上“强势出击”,后脚就吃了闭门羹,德国政坛内部都有人看不下去了。 真正的尴尬还不止这些。就在外长吃瘪的前一天,德国央行行长纳格尔在柏林开口了。 他在“全球对话”会议上直接放话:“如果真要报复中国,那就别磨磨唧唧,干就干票大的。” 这句话不出意外地在欧洲政经圈炸了锅。媒体争相报道,政界左右互搏,企业界则是面色发白。 问题是,纳格尔的这场“勇气表演”,真的是在为德国争气,还是在给德国埋雷? 没人能说得准,但有一点可以肯定:这不是情绪失控的即兴发言,而是一次有预谋的宣示。 纳格尔不是政客出身,他是个标准的“技术官僚”,讲话从来滴水不漏。可这次,他的措辞近乎挑衅。 他先是强调“协议优先”,又立马补刀说“若中国不让步,报复就得足够猛烈”。这不是走钢丝,这是扔手雷。 这种言论从德国央行行长嘴里说出,等于是在告诉世界:德国已经在为经济对抗做准备了。 可现实呢?德国真有底气和中国硬碰硬吗? 2025年前三季度的数据摆在那儿:德国GDP几乎停滞,制造业PMI连续四个月低于荣枯线,汽车产业持续裁员,大众、宝马利润暴跌。 高端制造撑不起增长,传统优势正在被中国电动车、光伏技术一把掀翻。 更讽刺的是,就在德国呼吁“脱钩”的同时,中德贸易额却在节节攀升。 今年1到8月,中国重新夺回德国第一大贸易伙伴的位置,超越美国。 这个数字不是抽象的,它背后是一个个工厂在靠中国订单续命,是一个个德国工人靠着对华出口保住饭碗。 而纳格尔却偏偏在这个节骨眼上喊出“报复中国”的口号。他的底气从哪来?欧盟的《反胁迫工具法案》吗? 拜托,那只是个还没真正动用过的法律模型,生效两年,连一次实战都没有。 现在欧盟27国里,至少有五六个国家明确反对对华制裁,光是要通过表决都够呛。 可纳格尔敢放狠话,不是因为他不知道这些现实,而是因为他知道自己在替谁讲话。 法国总统马克龙刚在欧盟峰会高喊“核选项”,德国总理默茨表示“可以讨论但不要轻举妄动”,这就是典型的德法配合:一个唱红脸、一个唱白脸。 但问题是,这种“战略表演”能唬住谁?中国不是第一次面对所谓“对华强硬路线”,也不是第一次看穿欧盟的分裂与动摇。 中方早已明确稀土出口管制是“依法依规”,并非针对特定国家。反倒是欧盟,面对中国90%以上的稀土精炼产能控制,连替代方案都拿不出来,就忙着喊打喊杀。 况且,这不是第一次有人试图用“贸易战”来胁迫中国。美国试过,结果怎么样? 特朗普时期的高关税政策让美中贸易短期震荡,但中国出口很快转型升级,反倒倒逼了制造能力的跃迁。 现在德国要走同样的老路,恐怕只会重演同样的结局。 更关键的是,德国企业根本不买账。宝马40%的销量依赖中国市场,大众更是早已把未来押在中国电动化转型上。 巴斯夫、空客、西门子,这些德企巨头都在中国有重大投资项目,他们不是不知道政治风向,但他们更知道市场才是生死线。 所以纳格尔这番“干票大的”言论,在企业家眼里,不是勇气,而是鲁莽。在政界同僚眼里,不是决断,而是火上浇油。 甚至连德国议会内部都有人开始质疑:这到底是在努力捍卫欧洲利益,还是在把对华关系推向崩溃边缘? 更有意思的是,中国这边没有任何激烈回应。没有外交部的火力输出,没有官媒的猛烈批评,只有一贯的冷静表达: “反对将经贸问题政治化”“愿与欧方加强沟通”“稀土出口管理依法依规”。越是这样,欧洲越坐不住。 因为他们知道,中国手里不仅有稀土,还有时间。中方没有急于摊牌,而是等着看欧盟内部如何上演各自的算盘。 马克龙想借“核选项”提升国际存在感,默茨想在“谨慎中强硬”中讨好保守派,纳格尔则试图用央行的分量制造政策压力。 但这些算盘最终要面对一个事实:欧盟不是一个声音,德国也不是一个声音。 而中国,始终是一张牌都没出,就已经让欧洲内部开始乱了阵脚。 马克龙说要断,中国企业却加码投资法国电池厂;默茨说要稳,德国车企却一个接一个表示“继续深耕中国”; 纳格尔喊着“干大的”,但德国央行自己却在报告中警告“中德脱钩代价沉重”。 所以,这场口水仗打到现在,真正的问题已经不是谁更强硬,而是谁更清醒。 德国外长访华“泡汤”,央行行长喊话“报复”,这是德方在试图用冲突掩盖困局。可惜,现实不会因为口号而改变。 欧洲想要摆脱对中国的依赖,靠的是技术、产业和战略,而不是一句“干票大的”。否则,只会干掉自己。

在水一方

“干票大的”……强盗基因的表露。

江湖行走

说真的现在西方政客不好过去一点皮毛,只会嘴炮。