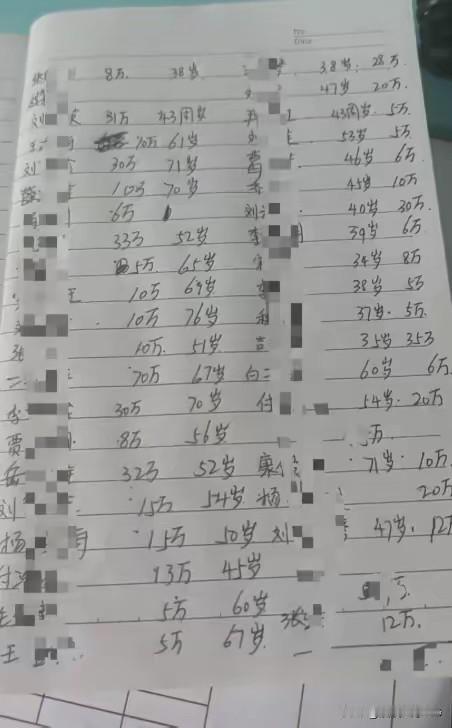

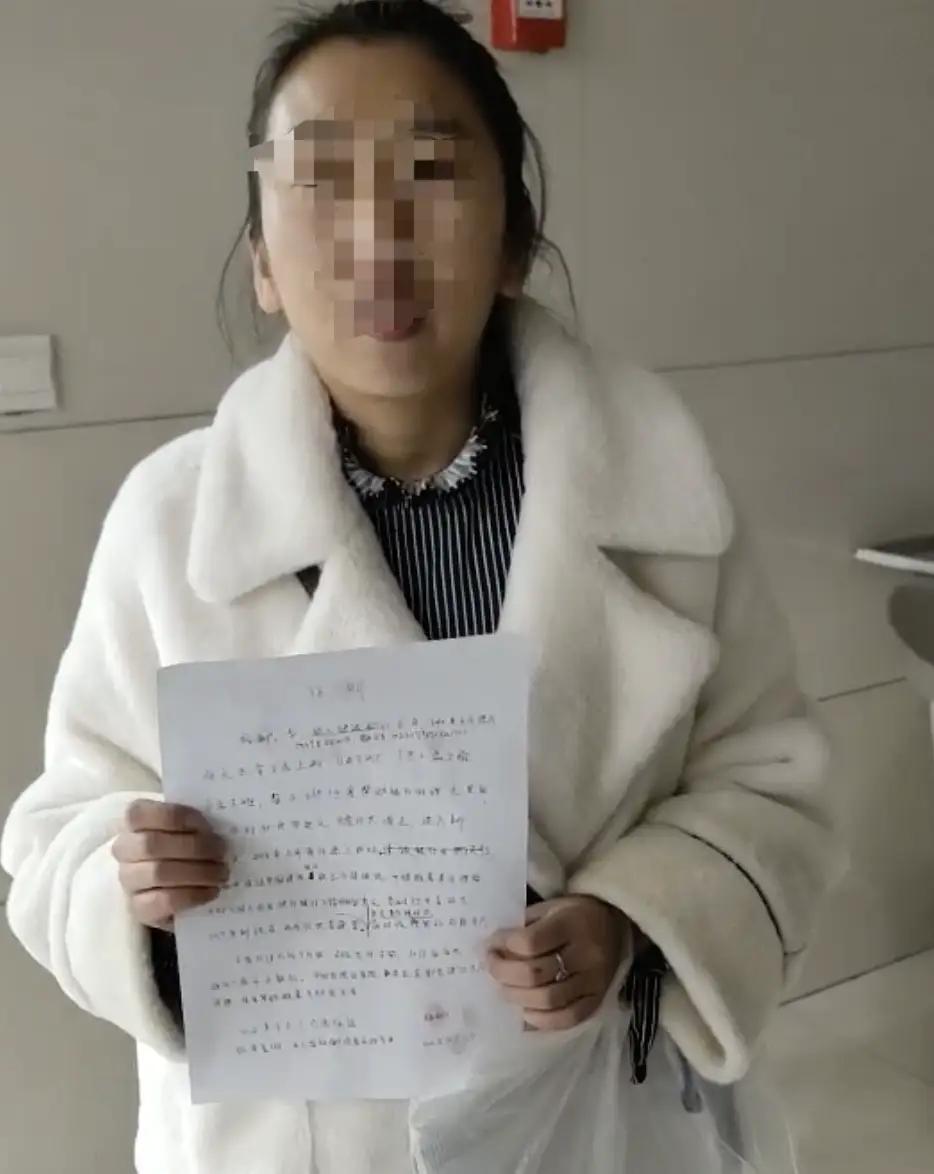

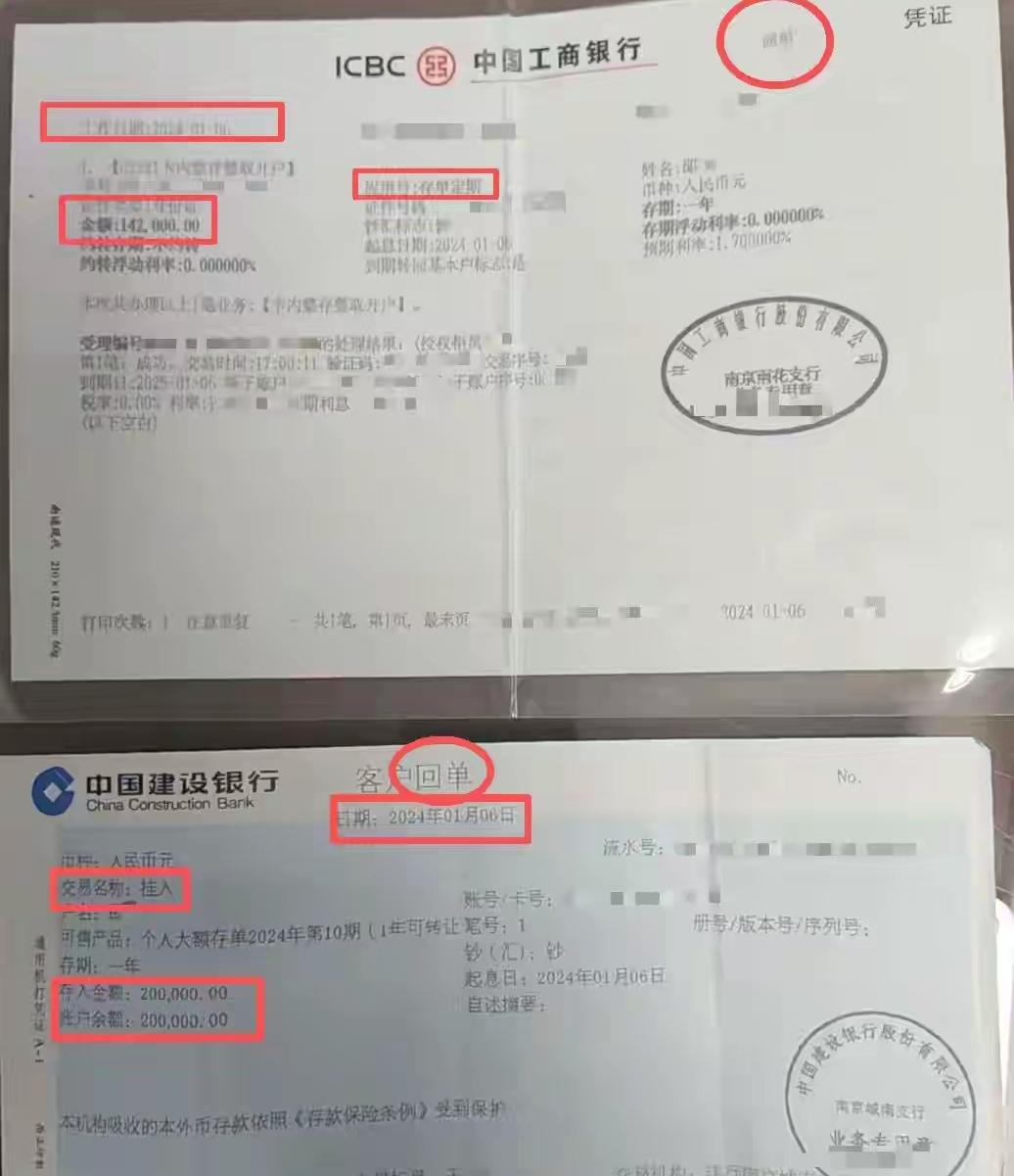

银行大厅里的“业务员”,让57名储户的上千万元养老钱打水漂 这事儿不是个例,是发生在山西吕梁柳林县的真事儿。57个家庭,大多是头发花白的老人,攒了一辈子的养老钱,总共1180万,就这么在银行大厅里被“业务员”骗走了。事发到现在已经5年,钱一分没追回来,老人们每次去银行讨说法,得到的只有“那些人不是我们员工”的答复。 67岁的王慧芳(化名)现在看见那家银行的黑色西服就发颤。她2019年常去营业厅存钱,总能碰到个叫杨娜的女人,穿的衣服和银行员工一模一样,态度热心得过分。杨娜帮她取过号、填过存单,甚至微信通知她来领银行发的面粉和对联,一来二去,王慧芳早把她当成了“自己人”。那年冬天,杨娜说有个“内部存钱项目”,年利率4%,比银行1.5%的定期高太多,还说前一年帮她“存”的十几万都连本带利取出来了。 王慧芳没犹豫,把这辈子攒的30万都拿了出来。她不会用手机银行,杨娜就在大厅里接过她的手机,手指飞快地操作,把钱转到了一家北京的投资公司,附言写着“认购理财”。一周后杨娜给了她一叠合同,她眼神不好,没细看就收了起来。直到2020年6月钱到期,家里要给孙子办婚事,她找杨娜取钱,对方才支支吾吾说“再等等”。等她跑到银行,正式员工的一句话让她差点瘫在地上:“杨娜不是我们这儿的人。” 杨娜哪是什么业务员,就是个借着银行地盘行骗的外人。她后来手写的证明暴露了实情:自2014年起就在这家银行“上班”,每天早8点到晚6点守在大厅,帮银行处理大堂业务,2018年开始推销理财 。老人们说,营业厅靠近ATM机的地方有她固定的桌子,上面总摆着对联、水杯当赠品,她就站在那儿拦着办业务的人推销。这种“驻点”的架势,谁能想到她不是银行的人? 更荒唐的是合同里的猫腻。王慧芳后来才发现,那些所谓的“理财协议”根本不是银行发行的,是几家商业公司的“资产收益权转让项目”,本质就是借贷,底层资产真假难辨,资金链说断就断。协议上的签名不是她写的,职业被改成了“企业主管”,连手机号都填的她丈夫的——这些信息,只能是从银行渠道泄露出去的。 老人们抱团找银行要说法,银行却把责任推得干干净净。监管部门调查后给出的结论更让他们寒心:没有证据证明杨娜三人以银行名义行事,产品也和银行无关。可这话谁信啊?要是不在银行大厅里、要是对方没穿得和员工一样、要是没帮着处理过银行业务,这些一辈子谨慎的老人能把养老钱轻易交出去? 法律专家说了,老人们可以告银行“未尽安全保障义务”,但现实是举证太难。你得证明银行看见杨娜驻点却没制止,得证明银行泄露了你的信息,这些证据普通人根本拿不到。反观银行,明明有规定禁止非本行人员在网点销售产品,却让杨娜待了6年,这难道不是管理漏洞? 这事儿戳破了一个残酷真相:有些银行重利益轻管理,对驻点的外人睁一只眼闭一只眼,甚至默许他们借银行的公信力骗钱。就像业内人透露的,保险公司派人驻点银行,都得和银行谈妥利益分成,银行拿了回扣,自然不会拆穿他们冒充员工的把戏 。柳林县的这57位老人,就是这种“利益合谋”的受害者。 这些养老钱里,有王慧芳的退休金,有张大爷的卖房钱,还有李阿姨给老伴治病的备用金。他们当初信银行,是觉得这里最安全,没想到反而成了骗子的“狩猎场”。现在杨娜等人联系不上,涉案公司被查,追缴的赃款寥寥无几,老人们只能对着一堆废纸合同发呆。 银行的公信力不是凭空来的,是靠一次次守住储户的信任积累的。如果连自己的大厅都管不好,让外人借着招牌骗走老人的养老钱,这份信任还能撑多久?守护养老钱,不光要老人提高警惕,更得银行把好管理关,监管部门把好监督关——毕竟,谁都有老的一天,谁都怕辛苦攒的钱打了水漂。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。