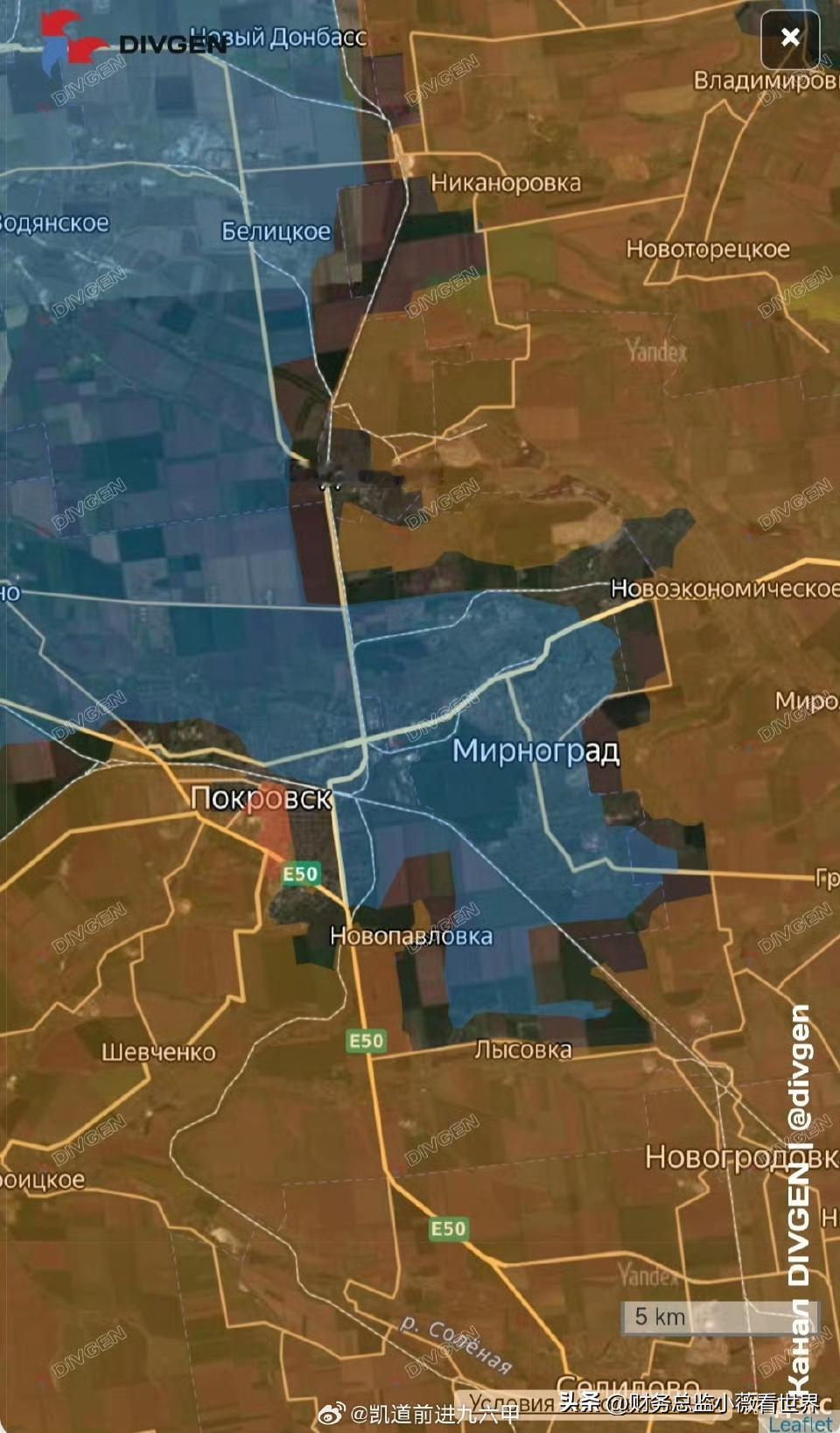

截至当地时间2025年10月23日天黑前,红军城—罗金西克—沙霍夫轴线:俄军持续在红军城(波克罗夫斯克)北部和东部侧翼发起攻势。 红军城的防线,正在被一点点撕开。10月23日傍晚前,俄军在红军城(波克罗夫斯克)北部和东部侧翼持续推进,火力密度明显上升。 乌军试图以小股反击拖延战线,但效果有限。 最关键的是,东南方向的罗金西克,几乎已被俄军完全控制,乌军残存部队正向多布罗皮利亚方向收缩。 这意味着,从红军城通向后方的唯一纵深,也正被逐步切断。 沙霍夫方向的战斗,更像是一场猎杀。俄军并未选择强攻,而是持续以远程火炮和无人机打击乌军调动线路,阻止增援。 乌军反击部队试图从西侧突围,但被俄军从北面和东南方向同时钳制,局势极为不利。 无人机频繁出没,几乎不间断地对乌军阵地进行侦察与压制,导致乌军难以集中兵力形成有效反击。 一旦罗金西克—多布罗皮利亚的防线彻底崩溃,红军城将变成一口铁锅。 俄军当前推进的方式,明显是为了制造包围圈,而非线性推进。这种打法的唯一目的,就是要将乌军主力困死在城中。 时间窗口也非常明确:再过两周,乌克兰中部将进入泥泞季节,届时无论是进攻还是撤退,都将变得极为困难。 乌军总司令部此刻面临着一场极其危险的战略赌局。 撤退,就意味着要放弃红军城这样一个战略交通节点,同时也等于承认俄军在顿涅茨克方向取得重大进展; 而选择死守,不仅要面对城市被围的高风险,还要承担后勤线路被切断的后果。 更何况,从米尔诺格勒到红军城的补给线在过去一周已遭俄军至少七次精确打击,铁路中断、桥梁被毁,弹药与燃料根本无法稳定输送。 “大蟋蟀”瑟尔斯基究竟敢不敢赌这一把? 从过往战例看,乌军在巴赫穆特和阿夫迪夫卡两个地方都曾选择死守,结果是巨大伤亡和战略主动权的流失。 如果这一次也选择硬抗,红军城的命运恐怕也不会不同。 而这一次,俄军并未采用以往“正面猛推+高伤亡”的打法,而是以“侧翼蚕食+远程压制”为主,这种打法对乌军的指挥调度和后勤组织提出了更高要求。 俄军的打法,正在变得“聪明”起来。过去被外界诟病的“人肉波浪”,如今在红军城方向几乎看不到了。 取而代之的是持续的无人机高空监控、精确制导炸弹的定点清除,以及炮兵对交通枢纽的反复打击。 对乌军而言,最致命的不是俄军打得多猛,而是打得有章法。 几乎每一次乌军调动,都能在数小时内遭到俄军火力打击,这说明俄军已在战术层面实现“观察—打击”一体化。 而乌军,目前正陷入一种被动的“数字防御”状态。每天的战果通报中,乌军依然宣布击退数十次俄军进攻,摧毁若干辆坦克与火炮。 但这些数字,掩盖不了一个事实:乌军已经很难在这一轴线上发起有效的反击,更别提反攻。 士兵的轮换频率降低,弹药的补充时间拉长,甚至有些单位已经连续作战超过两周,仍未获得后方支援。这并不是战略,而是消耗。 红军城的意义,已远超出战术层面。它不仅仅是顿涅茨克西部的门户,更是乌军在东部战场的最后一张“面子”。 一旦失守,将对士气、国际支持和国内政治构成三重打击。 但问题在于,守住的代价可能是整个第109机械化旅的覆灭,以及米尔诺格勒方向的防线整体动摇。 西方的援助,还能拖多久?欧盟冻结的俄资产虽拟用于援乌,但具体分配和到位时间仍不明确。 美国虽有意提供“战斧”巡航导弹,但该型武器对前线态势的直接影响极为有限。 更关键的是,后方民众对长期战事的疲态已开始显现,尤其是欧洲经济因能源压力再度抬头,乌克兰“必须赢”的叙事正逐步从政治舞台滑向民间舆论的边缘。 在红军城轴线的另一侧,俄军的节奏看似温吞,实则精准。他们不急于一口吞下整座城市,而是选择逐步压缩乌军活动空间。 每推进一公里,就设立火力封锁线,每切断一条补给线,就加快侧翼穿插。 这种“切香肠式”的推进方式,虽然慢,但极具压迫感。对乌军而言,这是一场没有喘息的围猎。 红军城不会一夜失守,但它的光亮正在一点点熄灭。城市的电力系统已被打击多次,交通信号灯失灵、供水中断、通信频繁中断。 市内仅存的医疗点已难以应对不断涌入的伤员,许多前线士兵甚至只能通过民间渠道获取止痛药和绷带。 如果乌军选择继续死守,结局几乎可以预见。 红军城的故事,很可能会成为“东部斯大林格勒”的翻版,只不过这一次,被围的不是德军,而是乌军。