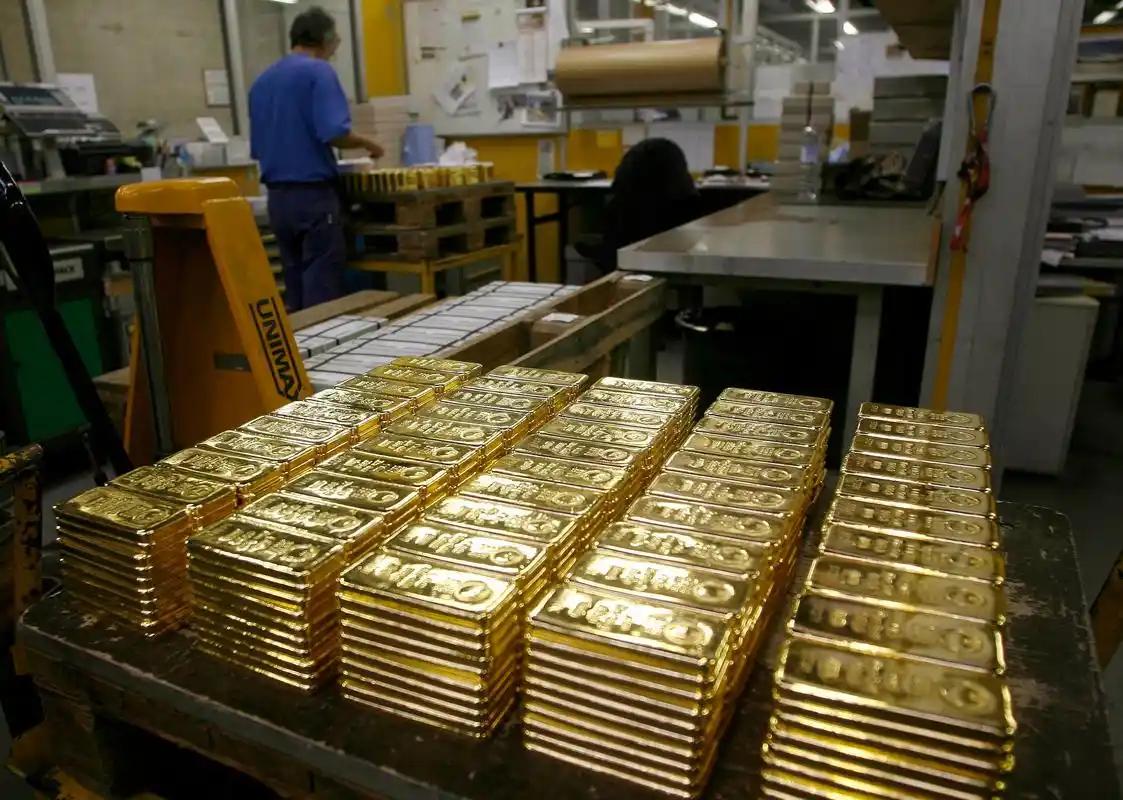

中美贸易战打了这么久,不少人都在问,咱存在美国的600多吨黄金,还能要回来不?答案可能很遗憾,根本不能,美国占着全球69%的黄金,谁也不准备给。 纽约联邦储备银行地下24米处的金库,被称为“全球最安全的地方”,这里存放着来自全球60多个国家和组织的超过6000吨黄金,其中,就有中国的600多吨。 这些黄金并非近期才运往美国,而是在不同历史时期,主要是在改革开放前和初期,基于安全与交易便利考虑存储于此的。 为何全球各国都要把黄金存到美国?这要从二战后的布雷顿森林体系说起,当时美国持有全球75%的黄金储备,承诺35美元兑换1盎司黄金,美元成为世界货币。 虽然1971年布雷顿森林体系解体,但纽约作为全球黄金交易中心的地位已经确立,各国将黄金存于纽约,方便在国际市场上进行黄金交易、结算和抵押,省去了频繁跨境运输的麻烦与风险。 从法律上讲,美国无权扣押他国黄金,这些黄金的所有权清晰归属于存放国,美国只有保管义务。 历史上确有国家成功运回黄金的先例,德国从2013年开始,历时四年将存储在纽约和巴黎的674吨黄金运回国内,荷兰、奥地利、土耳其等国也相继运回了部分黄金储备。 然而,取回过程充满挑战,当德国宣布要运回黄金时,美联储一度以“可能引发安全隐患”为由拖延,最终同意但要求分批进行。 这种拖延引发了外界猜测,美联储是否真的持有足够的实物黄金?或者这些黄金已被重复抵押? 这正是问题的核心所在,当今全球黄金市场存在着“纸黄金”与实物黄金的脱节,所谓“纸黄金”,即黄金期货、ETF等金融衍生品,其交易量远超实物黄金。 据统计,纽约商品期货交易所的黄金期货合约交易量,每天相当于约150吨黄金,而全球黄金年产量仅约3000吨。 这种巨大的交易落差导致了一个奇特现象,市场上承诺的黄金数量,远多于实际存在的黄金。 更令人担忧的是,存放在美联储的黄金可能被用于租赁、抵押甚至再抵押,央行将黄金出借给商业银行,商业银行再转手,同一块黄金可能在多个交易中充当抵押品。 有分析认为,美联储地库中的每盎司黄金可能被多次计入不同的账户,形成了黄金的“双重甚至多重记账”。 这种背景下,如果有国家大规模提取黄金,很可能暴露这一体系的内在脆弱性,甚至引发对全球黄金市场的信任危机。 这或许才是各国黄金“难以取回”的深层原因,不是法律不允许,而是系统无法承受大规模兑现的压力。 从地缘政治角度看,黄金储备已成为国际博弈的隐形筹码,在美元信用备受质疑的今天,黄金作为终极支付手段的价值重新凸显。 那些深藏在纽约地下的黄金,某种程度上成了美国金融霸权下的“人质”,维系着美元的地位。 对于中国而言,600多吨黄金仅占我国外汇储备的一小部分,据世界黄金协会数据,中国官方黄金储备约2000多吨,存放在美国的约三分之一。 相比直接运回,如何在全球金融体系中巧妙运用这些黄金,可能更具战略意义。 纵观历史,黄金一直是国际货币体系演变的见证者,从金本位到布雷顿森林体系,再到今天的浮动汇率制,黄金的价值从未褪色。 那些深埋于纽约地下的金条,不仅是各国的财富储备,更是国际金融秩序的沉默见证者。 说实话,黄金问题背后反映的是国际金融体系的复杂矛盾,在美元地位受到挑战的今天,我们需要用更智慧的眼光来看待黄金储备问题。 把鸡蛋放在不同篮子里本来就是明智之举,将部分黄金存放在国际金融中心,需要时能快速交易,这在关键时刻可能发挥重要作用,全部运回国听起来很安心,但可能会失去灵活性。 国际金融本质上是建立在信用之上的游戏,美联储能够为全球保管黄金数十年,靠的就是这份信用,如果单个国家突然大规模运回黄金,反而可能引发市场恐慌,当年德国运回黄金时,就导致金价波动和各种猜测。 更深一层看,黄金问题其实暴露了我们对国际金融体系的复杂情感,既离不开,又心存疑虑,现在的全球金融更像一个巨大的信用网络,实物黄金只是这个网络的压舱石之一。 对中国来说,或许可以采取更稳妥的策略,一方面,通过协商逐步增加运回黄金的数量,避免引起市场过度反应。 另一方面,推动黄金在国际结算中的使用,特别是在"一带一路"合作中。 同时,加快上海黄金交易所的国际化步伐,争取人民币在黄金定价中的话语权。 最重要的是,我们要重新思考什么是真正的"财富安全",在数字时代,财富安全不仅意味着实物资产的安全,更体现在一个国家在全球金融体系中的话语权,中国的600多吨在美黄金,既是历史的选择,也是未来的筹码。 说到底,国际金融是一场虚实结合的游戏,在这个游戏中,看得见的黄金和看不见的规则同样重要。

![[捂脸哭]俄乌竟然停火了,再多等两天呗,等我的黄金卖了再停,这都打4年了,也不差这](http://image.uczzd.cn/15236337688639358132.jpg?id=0)