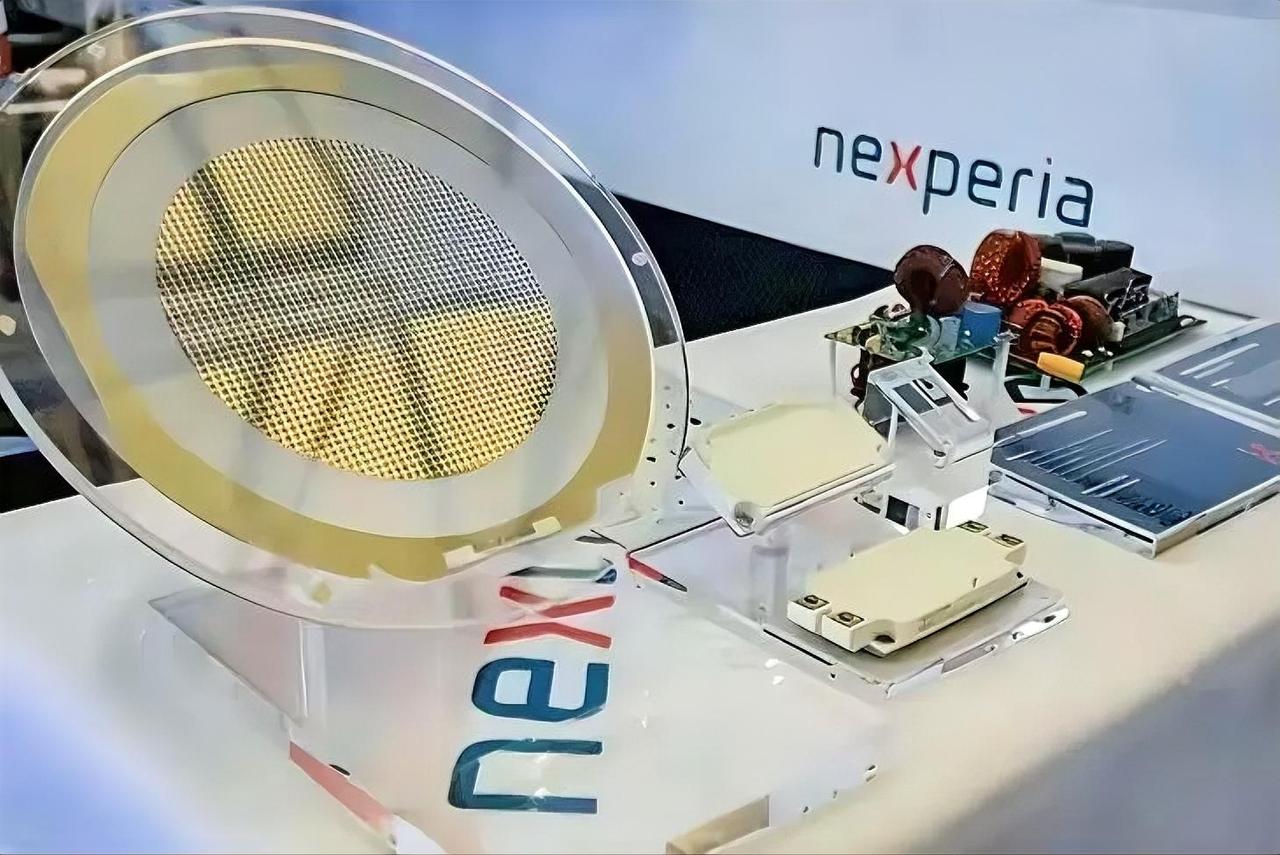

德国《明镜周刊》10月21日的文章:“闻泰收购安世后,未押注荷兰,而是派专家拆解产线、迁产能回中国,此举堪有谋略,其两条腿走路:荷兰留研发,国内建基地,去年安世中国产能占全球72%。 荷兰试图以断系统权限、停工资施压,却漏算闻泰早搭备用系统、换国内供应链,中国基地反超研发,推出国产SiC模块,还断荷兰研发资金,最终让欧盟车企承压,荷兰和欧盟的被动, 这个故事透露了一个重要的信息,全球产业链的控制权正在悄然转移,闻泰的策略可以说是一石二鸟,荷兰保留研发,避免了完全丧失技术主导权。 而生产部分则搬到了中国,既能最大化利用国内的生产能力,又能利用成本优势,构筑了一个更为稳固的供应链系统。 这个操作的关键在于,闻泰已经在幕后悄然布局,依靠提前搭建的替代系统和国内的供应商网络,成功规避了荷兰方面的压力。 无论荷兰如何施压,闻泰已经在国内建立了足够的自给自足能力,甚至超越了原本依赖的研发基地。 但这个举动同样暴露了一个潜在的风险,那就是技术转移的问题。虽然荷兰仍然保持研发,但这种依赖研发的模式能维持多久呢?随着中国生产基地的逐渐崛起,研发的优势是否还会继续? 在这个全球化的竞争环境中,研发和生产必须紧密结合,而一旦生产端掌握了关键技术,研发的主导权也将逐渐转向其他国家。 中国在全球产业链中的作用已经越来越显现,特别是在SiC模块这种高科技材料的生产上,中国基地反超研发的事实,也证明了生产能力和技术创新之间的紧密关系。 而对于荷兰来说,这种情况无疑是一个巨大的挑战。荷兰在过去的几十年里,一直依赖技术优势维持其在全球产业中的地位,但随着越来越多的生产线转移到中国,这种技术主导的优势正在逐渐被削弱。 荷兰和整个欧盟的被动局面,实际上是全球产业重心转移的一部分,特别是面对中国这样一个强大的生产和制造基地,荷兰试图通过控制研发来反制。 但这种方式可能并不能长久维持其在全球产业链中的话语权。通过资金的切断和研发能力的削弱,荷兰显然低估了中国产业链的自我恢复能力。 这一切的背后,是全球产业链重构的趋势。在过去的几十年里,世界各国都在竞相追求技术研发和生产制造的优势。 然而,随着中国制造的崛起,尤其是在半导体、芯片等关键技术领域,全球产业链的游戏规则正在悄然改变。 从这个角度来看,闻泰的布局更像是一场博弈,它不仅仅是一个企业战略的调整,更代表了全球产业链权力结构的再分配。 对于中国来说,这样的布局无疑是一次机会。在全球产业链的重构中,中国的制造能力和技术创新正成为全球竞争的核心力量。 从SiC模块的推出,到自主研发能力的提升,再到全球供应链的掌控,中国正在逐步将自己塑造成全球制造中心。 而对于荷兰和欧盟来说,如果无法快速调整战略,那么它们可能会在全球产业链的竞争中逐渐失去话语权。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。伊朗与胡塞武装合作会让美以有所忌惮吗

贺兰山

不是说国内只是封装测试线吗?啥时候能生产了?