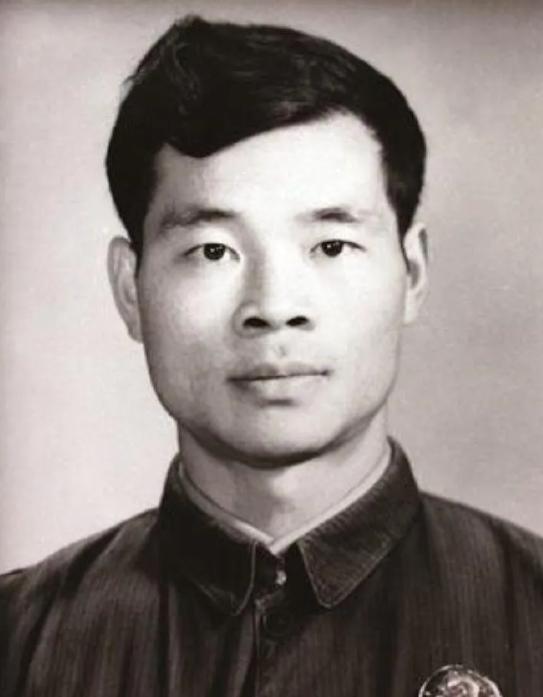

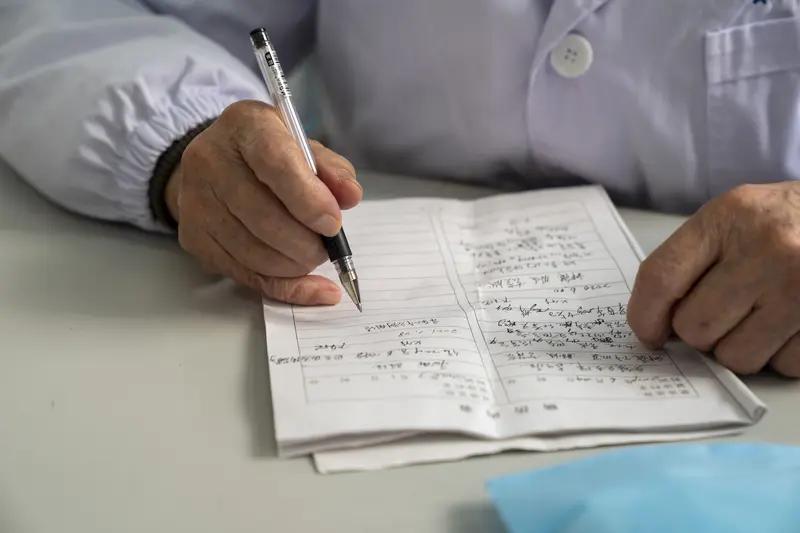

1982年6月16日,医生根据罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,结果震惊发现,他全身都布满了癌肿,胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医生和护士都忍不住泪流满面。他的胸骨早已被顶起,脆弱到一碰就碎,在场的所有人都沉默了,医护人员无不落泪。 罗健夫长期参与我国导弹、卫星、运载火箭系统的研发工作,是我国航天系统中不可或缺的一环。 他的专业方向涉及极其复杂的飞行控制、推进系统集成等关键领域,很多研究项目在当时几乎没有国外可借鉴的方案,只能靠一群工程师摸索着前进。 他们不是在实验室里“纸上谈兵”,而是在荒漠中与沙尘、烈日和失败打交道。罗健夫就是在这样的环境中,带领团队完成了一项又一项关键突破。 然而他真正令人敬重的,并不只是技术上的深厚功底,而是他为这份事业所付出的全部生命。他早在1970年代末就被确诊罹患癌症,但始终隐瞒病情。 不是不怕死,而是觉得自己手头的项目还没完成,年轻人还需要带,系统方案还没最终敲定。 他没有向组织申请调岗,没有向同事倾诉病情,甚至连家人也只是略有察觉。他的病情一步步恶化,疼痛逐渐加剧,但他仍然每天按时到岗,甚至在病重期间仍坚持完成一项关键型号的技术评审。 他在遗嘱中写道,希望将自己的遗体用于医学研究。他不只是一个工程师,更是一个彻底的科学信仰者。他知道自己的病情特殊,或许能为医学提供一些帮助。 医生原本以为,他只是到了晚期,病灶可能局部扩散,但没想到,癌肿早已遍布全身。胸腔内的肿瘤巨大,压迫心肺器官,甚至已经将胸骨顶起变形。 这样的病变过程,常人早已无法承受,但罗健夫却在这样的状态下,坚持工作到生命最后一刻。 医生在解剖过程中几次停顿,不是因为技术问题,而是因为心理上的震撼难以承受。面对这样一具被病痛折磨却依旧坚持科研的身体,在场的所有人都沉默了。 他的离世并没有引起大众媒体的广泛关注,也没有大规模的追悼活动,甚至连讣告都只是简单几行字。 他的学生后来回忆,罗健夫在讲解系统架构时,思路极其清晰,哪怕是最复杂的联调流程,他也能用最简洁的语言拆解清楚。他的严谨、他的耐心、他的技术积累,全都被藏进了那一页页密密麻麻的手稿里。 罗健夫的故事,并不只是一个人的事迹。他的坚持,是那个年代无数科技工作者共同的缩影。他用生命诠释了什么叫“把个人命运与国家命运紧紧绑在一起”。 他不曾离开岗位,哪怕病痛缠身;他不曾懈怠科研,哪怕生命即将终止;他不曾索取荣誉,只愿为国家多出一份力。而他留给后人的,不是一个悲情故事,而是一种精神坐标。 在中国航天这条荆棘密布的道路上,罗健夫的名字或许不是最响亮的,但他那具饱受病痛却依旧坚守岗位的身体,早已成为航天精神最真实的注脚。 他用实际行动回答了一个问题:当国家需要时,科技工作者该做什么。他的选择,是沉默,是坚守,是奉献,是把自己的一切都交给国家。 素材来源:罗健夫:一代知识分子的楷模 2025-09-22 17:23·中国航天报