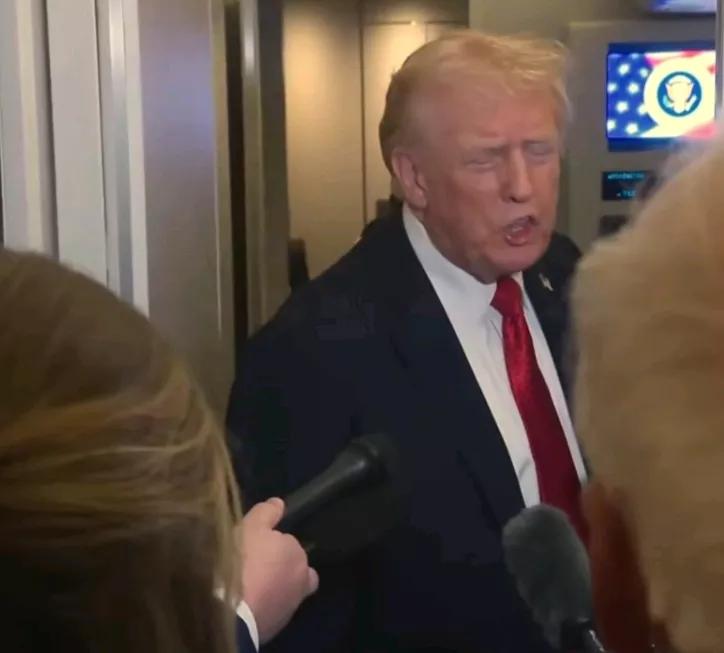

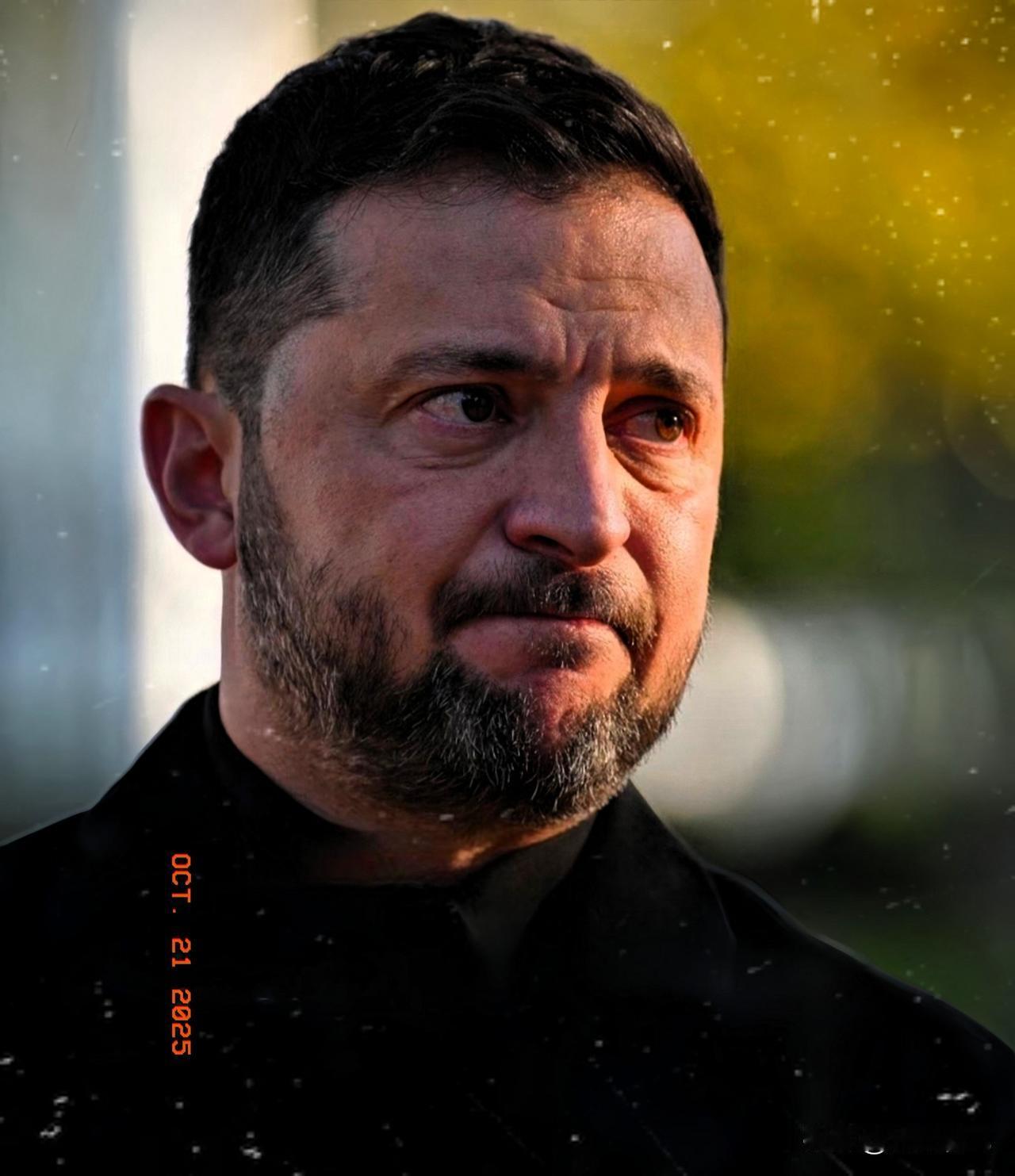

谈崩了!峰会被取消 今天凌晨,美国国务卿卢比奥先生与俄罗斯外长拉夫罗夫谈崩了,美俄本来打算在周末举行匈牙利峰会,安排双方总统再次会晤。然而,在会议细节敲定前,双方在如何结束俄乌战争议题时产生严重分歧,主要是俄方不愿意冻结战线立即停火,因此峰会被取消。 表面上看,导火索是双方在俄乌停火方案上的严重分歧,俄方死活不愿接受“冻结当前战线”的提议,但往深了扒,这背后全是大国博弈的算计和各自难言之隐,每一步都透着“没有永远的和平,只有永远的利益”的现实。 先说说美方这边的小算盘,特朗普政府突然积极推动峰会,绝非单纯的“和平使者”姿态,要知道,俄乌冲突已经打了1002天,联合国的数据显示,这场战争已经造成约1.2万名平民遇难,其中包括659名儿童,超过1000万人被迫流离失所,近四分之一的乌克兰领土被地雷污染,面积相当于四个瑞士。 对美国而言,持续“输血”乌克兰早已成为沉重负担,从2022年冲突爆发到2024年底,美国对乌军事援助累计已经超过300亿美元,光2024年12月拜登就宣布了近25亿美元的援乌计划,这对于正面临国内经济压力的美国来说,无疑是笔不小的开支。 更重要的是,特朗普政府试图通过“冻结战线”的方案,一方面给欧洲盟友一个交代,缓解他们对冲突长期化的焦虑,另一方面也能尽快从俄乌泥潭中抽身,把战略资源转向亚太地区,毕竟在他们眼里,遏制东方大国的崛起才是重中之重。 这种“见好就收”的心态,还带着明显的选举考量,毕竟选民们早就对这场遥远的战争失去了耐心,能促成停火无疑是个不错的竞选筹码。 特朗普后来干脆直白地表示不想搞一场“浪费时间”的会晤,这话听着硬气,实则也是给自己找了个台阶下,毕竟俄方的强硬态度让他很难达成预期的政治目标。 再看俄罗斯这边,拒绝冻结战线的背后,藏着吃过亏的警惕和对战略安全的执念,很多人可能忘了2015年的明斯克协议,当时俄德法乌四国签署停火协议,同样是冻结战线,结果给了乌克兰喘息之机,西方的武器和援助源源不断地涌入,让乌克兰军队完成了现代化升级,最终导致2022年冲突全面升级。 有了这样的前车之鉴,俄罗斯这次自然不会重蹈覆辙,他们很清楚,一旦接受冻结战线,就意味着放弃了对顿巴斯地区的全面控制,而这片区域对俄罗斯来说,不仅是战略缓冲区,更是抵御北约东扩的重要屏障。 从战场态势来看,俄军目前正占据一定优势,控制着库尔斯克州86%的领土,突破了扎波罗热防线,在顿涅茨克地区也有多线进展,这种情况下让他们放弃既得利益,显然不符合“战场上拿不到的,谈判桌上也休想得到”的军事逻辑。 更关键的是,俄罗斯已经承受了多年的西方制裁,能源出口受阻,国内经济转向战时模式,如果不能在谈判中巩固核心利益,之前付出的代价就都打了水漂。 所以俄方通过非正式文件明确重申,必须全面控制顿巴斯地区,这种强硬态度看似不近人情,实则是对自身安全环境的深刻忧虑,毕竟北约东扩的脚步从未停止,乌克兰一旦彻底倒向西方,就相当于在俄罗斯家门口架起了大炮。 这场分歧还牵扯出欧洲盟友的尴尬处境,他们看似集体支持特朗普的停火方案,持续支持乌克兰,甚至计划动用冻结的俄罗斯资产支援乌克兰,但背后早已是疲态尽显。 冲突爆发以来,欧洲遭遇了严重的能源危机,俄罗斯对乌克兰能源基础设施的打击摧毁了其65%的发电能力,而欧洲各国也因为对俄能源禁运付出了通胀高企的代价,民众中“暖气优先于子弹”的呼声越来越高。 德国、法国等国虽然嘴上强硬,但实际对乌军援的力度已经明显下降,他们迫切希望通过停火稳定局势,却又不得不依附于美国的战略布局,最终沦为美俄博弈的“看客”。 这种两难境地,让欧洲的联合声明更像是一种无奈的表态,毕竟他们既不敢得罪美国,乌克兰在这场博弈中则彻底沦为“棋子”,泽连斯基一边签署欧洲的联合声明支持停火,一边又坚决拒绝割让顿巴斯地区,这种矛盾的态度恰恰反映了其被动地位。 而美国对乌克兰的“援助”早已不是单纯的道义支持,根据美乌矿产协议,美国企业可优先开发乌克兰的稀土、页岩气等战略资源,乌克兰仅能获得“象征性分成”,从战略伙伴到资源猎场,乌克兰的境遇完美诠释了“做美国的盟友有时是致命的”这句话。 其实这场峰会的告吹,本质上是美俄地缘战略博弈的必然结果,美方想通过“冻结战线”实现短期政治目标,同时为长期战略调整铺路;俄方则坚持以战场成果为谈判基础,绝不放弃核心安全利益。 双方的诉求根本不在一个频道上,谈崩自然也就不足为奇,从更大的视角来看,俄乌冲突早已超越了两国之间的矛盾,成为大国角力的舞台,而和平的到来,恐怕只能等到其中一方彻底耗尽耐心,或者双方在利益交换中找到平衡点。 但就目前的态势而言,这场博弈还远未到落幕的时候,毕竟在国际政治的棋盘上,每一步决策都关乎巨大的利益得失,没有谁会轻易妥协。