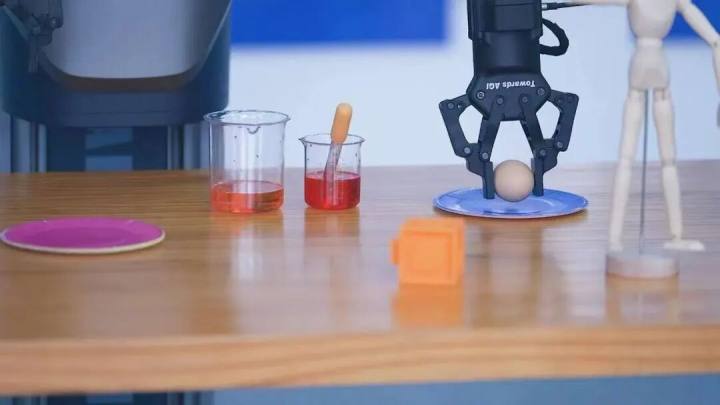

单“手”夹起一支滴管,伸入量杯A中吸取少许液体,再平稳移向量杯B,精准滴入……眼前这台名为智澄TR4的人形机器人,正在展示液移操作。

看似简单的动作,背后却隐藏着复杂的技术挑战。比如在松开滴管胶头的那一刻,力度太小,液体无法顺利滴落;力度稍大,滴管又可能滑落杯中。

而完成这套动作,TR4靠的仅仅是一双“眼睛”。它通过实时感知环境,并结合自适应算法,自主调整抓取力度与动作轨迹。

刚刚结束的2025杭州未来生活嘉年华上,著名未来学家凯文·凯利打卡了智澄AI的展台。

这是技术出身的胡鲁辉的“得意之作”。从西雅图到杭州,从Meta首席工程负责人、华为云计算大数据首席架构师兼CTO,到京东零售首席科学家兼技术副总裁、永辉云计算联合创始人兼CTO……胡鲁辉的职业生涯始终穿行于技术与创新的前沿。

这一次,他创办“智澄AI”,投身于通用人形机器人的探索,选择了一条更艰难、也更接近智能本质的道路:要让机器人不仅“思考”像人,更“行动”像人。

让机器人走出“洞穴”

古希腊哲学家柏拉图在《理想国》中曾提出一个著名的洞穴之喻:一群从未离开过山洞的人,坚信火把投射在洞壁上的那些影子,就是真实世界里的全部。直到有一天,其中一人走出山洞,看到了太阳……

这恰如眼下的人工智能。它通过人类提供的二手信息来理解世界,却从未直接感受过物理现实。

胡鲁辉和团队正在做的,就是让人工智能直接感知、理解物理世界,并与之交互,从而逐步接近通用人工智能。从寒武纪三叶虫的复眼,到人类大脑的视觉皮层,生物进化用了整整5.4亿年才构建起这种理解现实世界的能力。

他将这一方向称为“物理智能”,并在2024年4月北京生成式AI大会上首次提出这一概念:物理智能可以实时感知物理世界的动态,构建出可交互的“世界模型”,从而解决传统机器人依赖预设规则、泛化能力弱与智能化水平不足等问题,最终实现跨任务、跨环境、跨本体的自主决策与高效执行。

有意思的是,仅一个月后,“AI教母”李飞飞公开了新的创业方向——空间智能;6月,英伟达创始人黄仁勋在演讲中直言,“下一波浪潮将是物理AI”……就在大模型和生成式AI在数字世界高歌猛进之时,行业先驱者已经预见到下一场变革的来临。

构建理解物理世界的“大脑”

“AI1.0时代始于2012年,杰弗里·辛顿团队提出的深度卷积神经网络AlexNet,引发深度学习领域革命,AlphaGo的出现,更让大众见识到人工智能的潜力。这一阶段的AI技术,多应用于智慧零售等垂类领域。如今的AI2.0,从2017年的Transformer架构起步,爆发于2022年底的ChatGPT,核心目标是通用性和泛化能力。”

正是在3年前,胡鲁辉萌生让AI理解物理世界的想法:“最终目标是实现通用人工智能,而机器人是现实中的载体,完成AI从感知到行动的完整闭环。”

现实世界充满未知与变动。端在手中的牛奶可能突然洒了,厨房地板因水渍变得湿滑……如果机器人只会机械执行预设指令,将难以应对多变的环境。

胡鲁辉认为,机器人理解物理世界需经历三个步骤:像人一样实时感知并理解周围环境;基于所得信息进行推理与预测;自主执行相应操作。

“环境泛化、本体泛化、任务泛化,攻克这三大泛化挑战,是实现智能闭环的关键。”

为此,智澄AI为机器人打造了理解物理世界的“大脑”,一个深度融合物理规律认知与跨模态感知能力的统一智能框架。自研的物理智能模型,通过三层架构实现突破——

感知层整合激光雷达、触觉传感器、IMU等多源数据,构建实时动态的物理场域模型,让机器人像人一样感知力、形变与运动。

认知层将数万条物理定律(如牛顿力学、材料特性等),编码为可计算知识图谱,赋予机器理解物理法则的常识。

执行层则依托“世界模型”,预测并生成适应各类场景的动作策略。“比如我们的抓取系统,无需预先输入物体参数,仅凭视觉和触觉反馈动态调整力度,稳定操作玻璃杯、塑料袋等多种物品。”

当智能中枢具备强大的自适应能力,末端执行器不再需要为每个场景专门定制。这种底层革新,使得机器人硬件标准化成为可能。

曾经的“微软系40大AI科学家”

智澄AI的公司坐落于菜鸟智谷产业园,胡鲁辉的办公室视野开阔,凭窗远眺,对面就是菜鸟全球总部。望向那片建筑,他偶尔会想起美国亚马逊工作的近6年时光,那段同样与智慧物流紧密相连的岁月。

胡鲁辉的职业生涯贯穿了人工智能与云计算发展的关键20年。然而,这位科技领军人物早年并非传统意义上的“优等生”——学生时代多门功课在及格线边缘徘徊。转折点发生在高三,经过一整年的奋起直追,最终以全校第一的高考成绩达到清华大学录取线。此后清华考研,他的英语成绩未达线,却因数学与总成绩均位列第一,被破格录取。

赴美继续深造后,胡鲁辉扎根科技重镇西雅图。自千禧年起,他先后在微软与亚马逊总部工作10余年,积累了深厚的技术与管理经验,之后加入华为美国研究院,出任首席架构师兼首席技术官。在此期间,他累计拥有30余项美国专利及申请,并发表了多篇国际顶级会议论文。

这些年,坊间流传着一份“微软系40大AI科学家”名单,胡鲁辉便位列其中。和他一起出现在名单上的,还有中国工程院院士潘云鹤、北京智源人工智能研究院创始理事长张宏江、小米科技联合创始人黄江吉、字节AI实验室负责人李航……

2010年,胡鲁辉负责接手一个线下零售项目。彼时,亚马逊正计划以无人店等形式拓展线下版图。传统零售高度依赖人工,流程繁琐、成本高昂,商业决策也缺乏数据支撑。

他随即转向AI技术的突破,并最终获得一项美国专利“用于线下零售业务的数据驱动和自适应机器学习平台与技术”。该技术实现了在线下零售中的多算法协同学习与动态优化,显著提升运营智能化水平。

这是胡鲁辉在AI领域的第一个专利,也是他第一次深度接触人工智能。

2018年,胡鲁辉回国,在京沪两地开启第一次创业,创办永辉云计算,主导制定智能云与大数据战略;以永辉为试验场,联合腾讯与京东,推动传统零售向“新零售”转型。

创业公司和永辉超市合并后,他再度赴美,加入Meta担任首席工程负责人。此时,科技浪潮已开始涌向大模型。“我的职业生涯,差不多就是随着每一波技术浪潮,不断学习、不断适应。”

但他始终认为,中国才是AI创业的热土。

这一次,他选择了杭州,这里政策支持完善、创业氛围浓厚,离老家慈溪也更近。

几通电话、数次会面,胡鲁辉很快集结了来自微软、Meta、华为等的前同事,组成核心研发团队。2024年8月,智澄AI正式开业,公司名寓意“逐步走向真正的智能”。

聊起杭州与西雅图,胡鲁辉觉得两座城市气质相仿,一边孕育了微软、亚马逊、波音这样的行业巨头,另一边则有阿里巴巴以及“六小龙”等众多科技创新企业。两者都是很多创业者梦想开始的地方。

要将通用人工智能带入现实

胡鲁辉办公室座椅的背后,挂着一堆参会证件。这两年,他频繁穿梭于国内外各大科技展览与论坛峰会,受邀登台阐释“物理智能”理念与发展路径。

公司将旗下机器人命名为TR(TransformingRobot,改变机器人),一年时间已经迭代到了TR4和TR5。

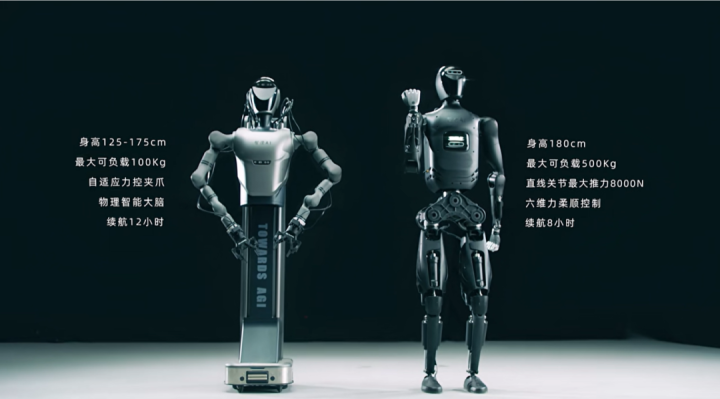

TR4是一款物理智能复合型轮式人形机器人,TR5则定位为高性能通用人形机器人,身高1米8、体重75公斤,单腿承重800公斤,双臂协同操作精度可达毫米级。

TR5

目前,TR4正加快步入现实场景,9月登陆京东开售,迎来了首批实际订单;而TR5发布仅数月,也已收获千万级订单。

胡鲁辉为现阶段的TR系列规划了三类应用场景:物流仓储、工业制造,以及危险或不适宜人类的工作环境,如生化领域。家庭服务等更贴近生活的场景,也正在推进安全性验证与研究。

TR4

不过,走向通用人工智能的道路,依然障碍重重。

从数据层面看,人类掌握一项技能往往只需“看几眼”。比如学做一道番茄炒蛋,观察一遍就能大致模仿,而AI却需要消耗数百小时的训练数据。物理智能依赖实时、高质量的真实世界数据,然而目前可用于训练这类模型的数据非常有限,远不能与生成式AI所依赖的整个互联网语料相比。

对于复杂任务来说,算力是个更大的瓶颈。物理智能把模型部署在机器人本体之上,在严格功耗限制下实现复杂决策,必须具备处理海量数据的高计算能力。

那么,通用人工智能到底离我们还有多远?

沿物理智能的路径展望,胡鲁辉给出的预判是:3-5年。他期待着那天的到来,也希望智澄AI能成为“将通用人工智能带入现实”的推动者之一。

如果不考虑任何技术和商业等的限制,他希望“机器人的能力比人至少强十倍”。再大胆设想,如果有一天,机器人能够自主发明创造,“到那时,机器人也许将成为人类最后的发明。”

而现在他们正在做的是第一步:让机器人走出洞穴,抬头迎向物理世界里的第一缕阳光。