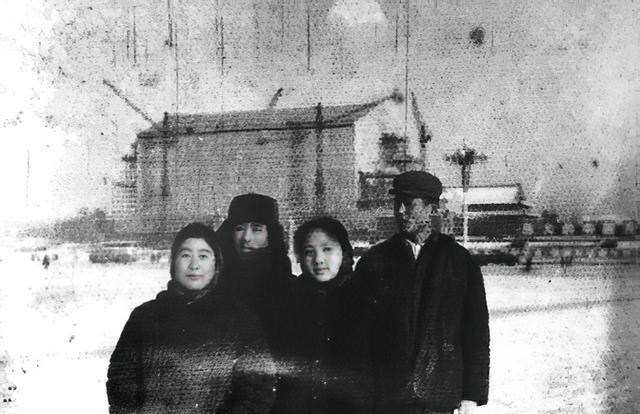

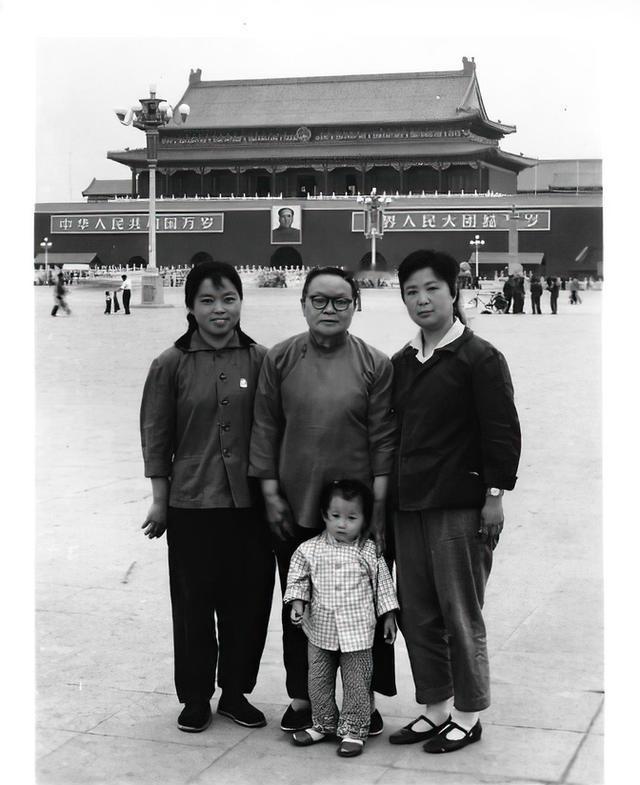

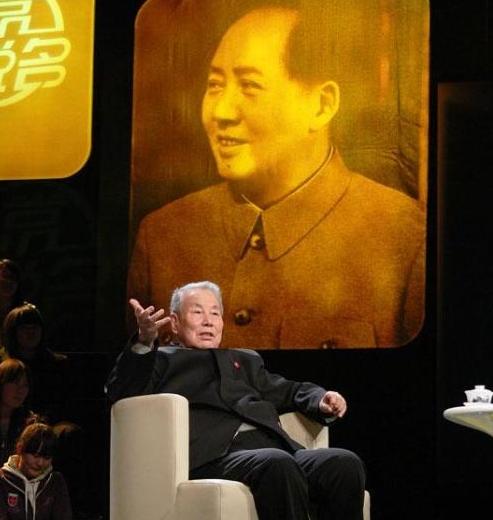

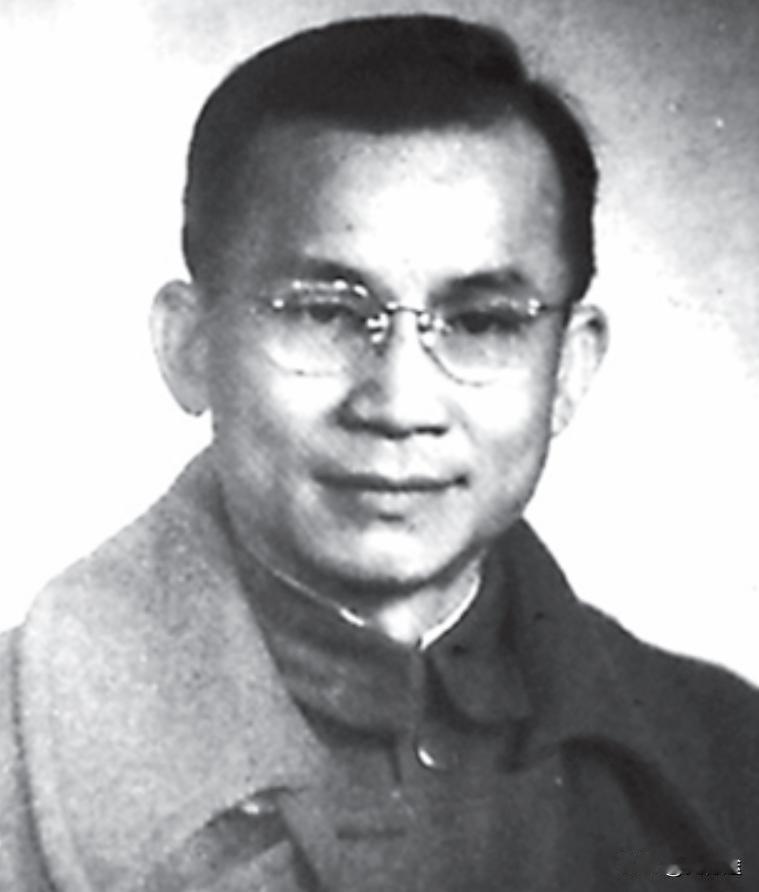

现在的天安门是秘密新建的,原来的早已被拆除?1969年国庆后,毛主席亲笔批示:原样不动,尺寸不变。天安门城楼就被芦苇席搭起的大棚给罩起来,拆个精光,112天后一座全新的天安门城楼修建完成。矗立了几百年的天安门城楼为何要秘密重建? 天安门城楼的历史可以追溯到明代永乐十八年,那时它以承天门的名义建成,象征皇帝承接天命治理天下。清顺治八年重修后,改名为天安门,寓意天命保佑国家安宁。从此,它作为皇城南大门,经历了多次王朝更迭和战乱洗礼。新中国成立后,1949年10月1日,这里成为宣告共和国诞生的舞台,此后每逢国庆或五一,领导人从城楼检阅队伍,它俨然成了国家形象的象征。几百年风霜下,这座木结构建筑本就经受考验,但上世纪六十年代,问题逐步暴露。清代用杨木为主材,质量一般,经年累月风吹日晒,梁柱内部多处腐朽。1965年检查时,大厅一根直径一米、长十二米的主柱已从底部向上空洞近十米,这类柱子支撑屋顶,一旦失效,整个楼体风险巨大。 当时的技术手段有限,简单加固难以根治隐患,国家层面开始重视这座建筑的安全性。 进入1966年,河北邢台发生7.2级地震,震波直达北京,天安门城楼的木架随之变形,梁木弯曲,柱身倾斜。专家用仪器测量,发现整体框架偏移超出安全标准,局部修补已无济于事。次年五一前夕,再次勘察确认隐患遍布,若不彻底处理,节日活动将面临中断。报告上报中央,建筑师列出数据,强调必须更换核心部件,以保障公共安全和国家形象。中央会议讨论方案,有人建议改用钢筋混凝土,施工快且耐用,但多数意见认为这会丧失历史风貌,影响文化传承。最终决定保留木构,按原貌修复。1969年,毛主席审阅材料,在批件上写下“原样不动,尺寸不变”的要求,这八个字定下基调。周恩来总理多次主持会议,统筹资源,确保木材、工人和设备到位。这项工程不只是修缮,更是守护国家记忆的行动。 整个过程体现了当时对文化遗产的重视,避免了仓促决策带来的遗憾。 重建决策后,准备工作从1968年夏天启动。工匠先制作1比10比例模型,精确记录城楼两侧复杂结构,为施工提供蓝图。专家登上脚手架,测量每块木头的尺寸和位置,绘成图纸,作为重建参考。木材供应成为难题,城楼需直径一米、长十二米以上的大料,国内森林虽有,但运输困难,每根重七吨,路况跟不上。最终从非洲加蓬进口楠木,新砍的木头水分高,本需晾晒几年,但工期紧迫,工人外包干燥三合板,留缝通风,勉强使用。1969年国庆刚过,北京街头恢复平静,工程正式动工。为保密和冬季施工,工人们用杉树杆和芦苇席搭起长66米、宽37米、高33米的大棚,将城楼完全包裹。棚内通暖气,便于水泥和油漆作业。12月15日,拆除开始,工人们逐块卸下木头,编号记录,避免遗失。过程中挖出木盒,内有金元宝、朱砂和五彩粮,这是清代镇楼宝物,移交保存。 这些细节显示,工程团队对历史的尊重,确保重建不失原汁原味。 新城楼搭建速度惊人。地基加固后,主柱竖立,横梁架设,前期准备充分,仅用112天完成。验收时用金属探测器扫描,确保无金属,全为木结构,符合规格。木材进口虽解决燃眉之急,但加工工艺复杂,斗拱和雕饰需手工精雕,全国21个省市、216个部门支援设备,如起重机和发电机。协调会议每日召开,进度表严格执行。棚内温度控制在15度以上,水泥浇筑后迅速凝固。描金用去6公斤黄金,勾勒龙凤图案,线条流畅。内部增设电梯和暖气,提升实用性,却不改外观。秘密进行的原因在于结构危机已到极限,旧木腐朽加地震冲击,框架松动,若公开易生混乱,影响节日筹备。冬季动手,利用棚体遮挡视线,避开人流高峰,控制尘土噪音。参与者签署保密协议,家属不知详情。 这一工程体现了集体协作的力量,化解了资源短缺的挑战。 竣工后,1970年4月,新城楼亮相,外观与旧时无异,琉璃瓦闪耀。验收小组逐层检查,尺寸误差在毫米内。五一前,南门面启用,国庆二十一周年时全楼开放,广场上队伍通过,庆典顺利举行。此后,它经受风雨考验,定期维护梁柱油漆,检查榫卯松紧。至今,天安门城楼仍主持国家典礼,延续历史使命。重建虽秘密,却留下了宝贵经验:文化遗产保护需结合时代需求,既守旧又创新。毛主席的批示和周总理的协调,指引方向,工匠辛劳铸就坚固基石。这座建筑见证了国家从动荡走向稳定的历程,提醒人们,守护传统需付出实干。 如今,它不仅是地标,更是民族精神的载体。