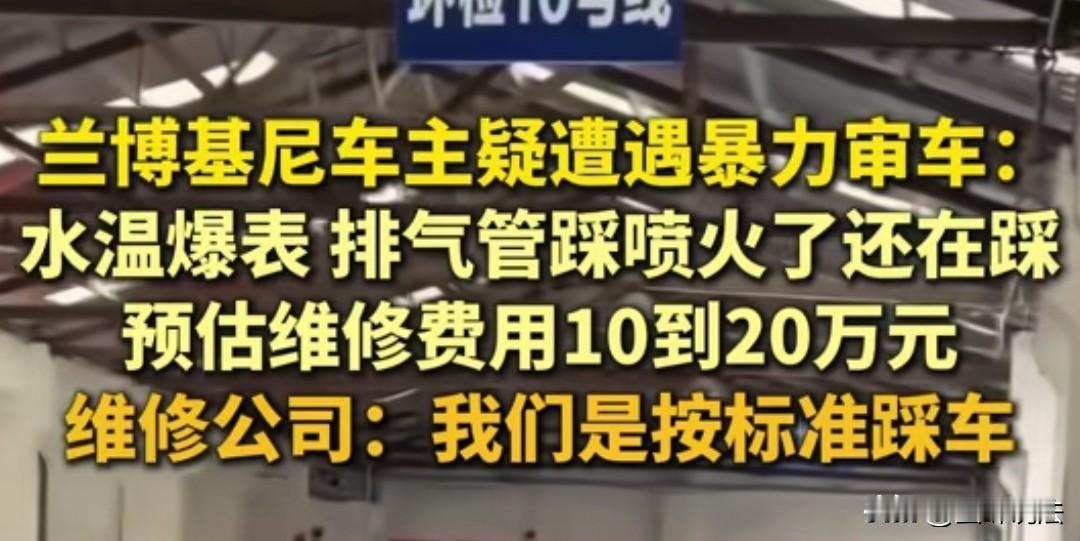

700万兰博基尼审车时被踩爆缸,维修费用动辄十万起步,别说车主了,路人看了都得愣一下。但检测站那边却说是正常流程,建议去做责任鉴定。

事情是这样的。10月15日下午,成都一位车主的兰博基尼开进检测站审车。据车主说,之前车辆一切正常,故障灯一个都没亮。 结果检测人员一做尾气检测,排气管居然喷了三四次火,现场的气泵设备还报警了。但查验员没停,继续踩油门。接着就是“嘣”的一声,发动机开始冒烟,防冻液漏了一地。车主冲过去一看,水温已经爆表,直奔130°C。

这车买来七百多万,小修几万块,要是发动机缸体变形了,没十万下不来。事后车主报警留证,检测公司却回应说没有暴力踩油门,一切依程序办事,愿意配合鉴定再划分责任。

而且这也不是第一次有豪车在检测线上出事了。有些地方审车,尤其是性能车,大排量车,检测员操作是否规范,设备是否适配,其实一直都有争议。

比如有些检测站用的还是老式滚筒测功机,对四驱车、高性能车并不友好。再加上操作人员如果经验不足,或者流程执行不严格,很容易就造成机械损伤。 像这次排气管喷火,设备报警,本身已经是异常信号,按理应该中止检测,但现实往往不是这样。

而且我感觉,问题还不止出在操作层面。审车行业的标准化水平和监管机制,其实一直存在模糊地带。虽然检测站都说是按国标来,但执行起来弹性很大。 尤其是遇到非大众车型,很多检测员缺乏针对性培训,只能按常规流程硬上。再加上部分站点设备老化系统落后,出问题几乎是迟早的事。 而且责任认定也很麻烦,车主得自己找第三方鉴定,费时又费力,最后还不一定能拿到合理赔偿。

在我看来,这件事情不能简单归为操作失误或意外事件。它背后其实折射出国内机动车检测体系与汽车技术发展之间的脱节。 现在的车越来越复杂,尤其是高性能电动车,混动车,大马力燃油车,它们的动力系统,电控系统和传统车型完全不是一个概念。 但很多检测站还在沿用十多年前那套方法,人不更新,设备不升级,流程不优化,出事真的是大概率。而且责任扯皮的情况太常见了,车主往往处于弱势,维权成本高,难度大。

我倒觉得,这类事件频发之后,行业是时候该推动检测标准的分类与精细化操作了。比如针对高性能车、新能源车设立专门的检测通道和规范,加强人员培训,甚至引入OBD读取数据替代部分物理测试,减少非必要的人为操作。 同时,也要强化检测站的责任认定机制,不能总让车主自己兜底。我们审车是为了安全,而不是增加用车风险。

这辆兰博基尼审车被踩爆缸,看似是个极端案例,但其实暴露的是整个行业的老问题。如果检测体系不跟上技术迭代的节奏,这类事情还会继续发生。到时候伤的不仅是车,更是消费者对行业的信任。

朋友

真抠门,黄牛都舍不得找,你越是豪车,越是使劲踩,反正坏了又不用他赔