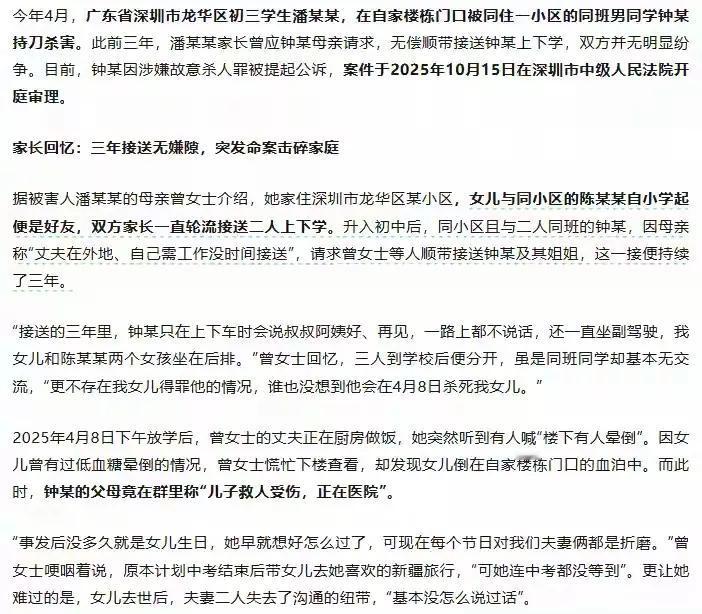

[中国赞]10月15日报道,广东深圳,初三男生因琐事网购并用折叠刀,在小区楼下连捅同一小区同班女同学26刀。事后,逃回家中,贼喊捉贼,谎称见义勇为被人砍伤双手。 (信源:上观新闻——14岁女生家门口被同学杀害案择期宣判,被害人父亲曾接送对方上学近3年) “楼下有人晕倒了!”2025 年 4 月 8 日傍晚,深圳龙华某小区的呼救声刺破了春日的宁静。曾女士冲到楼下时,看见 14 岁的女儿潘某某倒在自家楼栋门口的血泊中,白色校服已被染透 —— 而凶手,正是她丈夫无偿接送了三年的同班男生钟某。 这场始于善意的悲剧,以最惨烈的方式撕裂了两个家庭。潘父不会想到,自己应钟母 “没时间接送” 的请求,三年来风雨无阻顺带的少年,会在小区楼下对女儿挥下 26 刀。 案发当日,他刚将钟某与女儿等三人送回小区,钟某便先回自家楼栋蛰伏,待潘某某独自上楼时突然窜出,持网购的折叠刀刺向昔日同乘的伙伴。听到女孩倒地后的呼救,他竟折返回来补刺要害,直至对方失去气息才弃刀逃离。 更令人齿冷的是凶手的冷静与伪装。钟某带着满手刀伤回家,编造出 “见义勇为救小孩被砍伤” 的谎言,其母立刻在小区群里传播这一说法,试图塑造儿子的 “英雄形象”。 与此同时,他悄悄清除了手机里 “14 岁杀人要负什么责任”“伪造身份买毒药” 等浏览记录,每一步都透着精心预谋的冷血。 半年后的庭审现场,这场悲剧的细节被逐一揭开。曾女士的白发在人群中格外刺眼,这个曾盼着带女儿去新疆旅行、等她过15岁生日的母亲,如今只能对着手机里“妈妈我想你了”的模拟消息发呆。 而钟某在法庭上的表现更显荒诞:先是为自己开脱,称怀疑潘某某“看不起自己”,又抱怨看守所 “太累了想回学校”,直到曾女士提出判处极刑的诉求,才突然下跪 “忏悔”。 这番迟来的表演,没能换来丝毫同情,反而点燃了全网的怒火。 网友的愤怒首先指向凶手的残忍与伪善。“提前查刑责、二次补刀、事后撒谎,哪一步像个孩子?” 有人在评论中细数钟某的恶行,认为其主观恶意远超普通未成年人犯罪。 更有人戳破关键:“三年接送的恩情都换不来手软,所谓的‘看不起’不过是杀人的借口。” 对于钟母传播虚假信息的行为,网友怒斥这是 “溺爱式失职”,认为家庭对心理教育的缺位是悲剧的重要推手。 对受害者家庭的同情,则夹杂着对 “善意被践踏” 的痛心。潘家三年的无偿帮助,本是邻里互助的温暖样本,却落得如此结局。“不是不能善良,是善良该带锋芒” 的感慨刷屏网络,许多人呼吁,善意的同时更要保持对他人性格异常的警惕。 当有网友以 “凶手年龄小” 为由劝曾女士 “宽容” 时,立刻遭到数万条反驳:“宽容的权利在受害者,不在凶手;该被原谅的是逝去的女孩,不是持刀的恶魔。” 争议的焦点最终落在了未成年人犯罪的治理上。有人质疑现行法律对低龄恶性犯罪的惩戒力度,“14 岁不该成为恶意犯罪的保护伞” 的呼声高涨。 更多人则从案件中看到了教育的盲区:初三学生正处于情绪敏感期,钟某的偏执臆想本可通过心理干预化解,却因家庭与学校的双重忽视,最终酿成惨剧。“比起争论是否该重判,更该思考如何阻止下一个钟某出现”,成为理性讨论的共识。 截至目前,法院尚未作出最终判决,但这场悲剧留下的叩问早已超越案件本身。钟某的命运终将由法律裁决,可潘某某永远停在了 14 岁,曾女士夫妇的世界也彻底崩塌,夫妻二人如今几乎无交流,每个节日都成了难以承受的折磨。 这起案件像一面镜子,照出了人性的复杂、家庭的失职与教育的短板。它提醒我们:善意从来不是理所当然的筹码,家庭教育不能只停留在物质供养,校园心理干预更不该流于形式。当 14 岁的恶意遇上缺失的引导,代价可能是一条鲜活的生命和一个破碎的家庭。 而那些劝受害者家属 “宽容” 的声音更该明白:没有谁有资格替逝者原谅,也没有谁能要求破碎的家庭为凶手的过错买单。法律或许会给出公正的裁决,但有些伤痛,永远无法愈合。

用户10xxx20

子不教,谁之过

心难控

有些个玩意儿 不论大小 不论文凭高低 因为它生出来就是那个玩意儿 刻到骨子里的