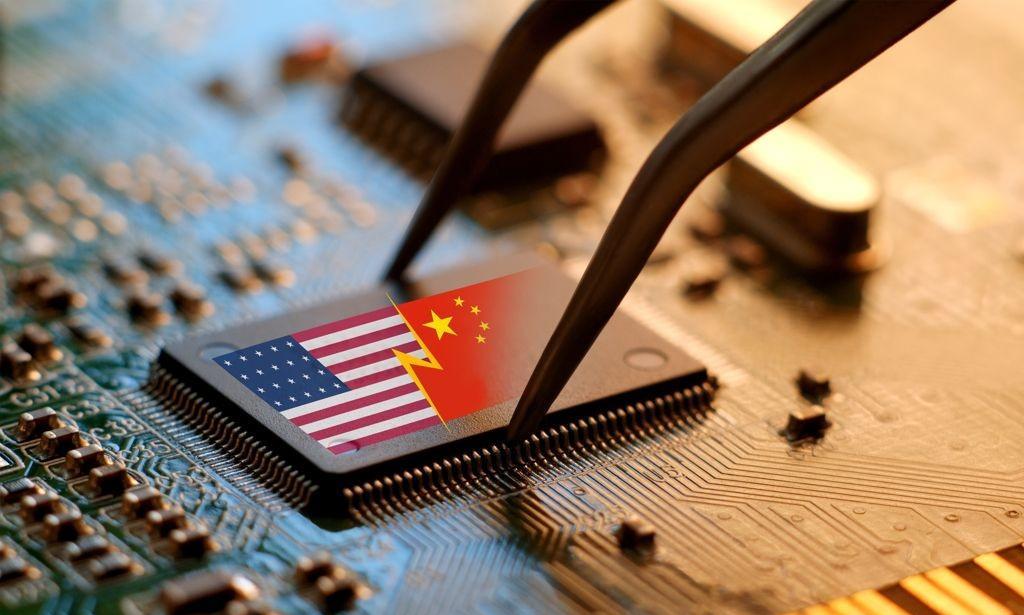

中美这场较量,全世界都在看热闹,赌谁先扛不住,现在的情况很简单:中国工厂能造东西,美国印钞票买东西,但美国拿着钱买不到中国货,中国造的东西又换不成美元。 10月8日美国商务部更新的那批“拉黑名单”就是最明显的例子,一口气把140家中国科技企业加了进去,这份名单针对性极强,从芯片制造到设备生产,再到AI必备的高带宽内存芯片,几乎覆盖了整个半导体产业链的关键环节。 这已经不是普通的贸易摩擦,更像是一场精心策划的科技博弈,美国出手相当精准,专门盯着中国科技产业的"命门"打。 被列入这个名单意味着什么?简单说,就是"技术断供",从芯片设计软件、光刻机到关键原材料,整个产业链的命脉都可能被卡住。 特别是高带宽内存芯片,这玩意儿对AI训练和高性能计算来说,就像汽油对汽车一样重要,美国这一招,明显是想拖慢中国在人工智能领域的发展速度。 记得美国商务部长雷蒙多说过一句很直白的话:"有些技术太基础,不能共享,"这话背后透露出一个残酷的现实,半导体行业虽然全球化程度很高,但最核心的技术始终掌握在少数国家手里。 面对这么严厉的封锁,中国的应对方式很有意思,我走访过长三角几家半导体企业,发现他们正在悄悄推进"去美国化"。 比如,中微的刻蚀机、北方华创的沉积设备,这些国产装备开始进入生产线,虽然精度可能比国际顶尖产品差一些,但在大多数成熟制程领域已经够用了。 更让我惊讶的是,一家深圳芯片设计公司的朋友告诉我:"三年前我们的设计工具全靠美国,现在快有一半换成国产了,"这种转变虽然痛苦,但确实在倒逼本土技术成长。 这里有个很有意思的现象:美国可以随便印钞票,却印不出时间,半导体技术的发展有自己的规律,摩尔定律(就是每18个月芯片性能翻一倍那个规律)已经快碰到天花板了,这实际上给了追赶者机会。 现在中国在28纳米及以上成熟制程的产能,已经占到全球的近五分之一,虽然在最先进的芯片上还有差距,但在汽车电子、工业控制这些领域,中国制造的优势正在扩大。 这场博弈中,其他国家也在打自己的算盘,欧洲、日本、韩国在美中之间左右逢源,比如荷兰的阿斯麦尔,虽然最先进的光刻机不卖给中国,但次一级的还在正常供货。 台积电在南京、三星在西安的工厂都在继续扩产,这说明什么?商业逻辑和地缘政治在互相拉扯,完全"脱钩"说起来容易做起来难。 说到底,这是两种不同的创新模式在较劲,美国靠的是基础研究突破和全球吸引人才的"引力模式",中国走的是市场驱动、快速迭代的"压力模式",一个擅长从0到1的原创,一个善于从1到N的规模化。 长期来看,美国的封锁可能会逼出一个完全独立的中国科技生态,就像业内有人说的:"制裁虽然痛苦,但也是最好的'断奶'方式," 在我看来,这场科技博弈中有两个更深层的趋势被大多数人忽略了。 第一,芯片竞争正在从"制程竞赛"转向"架构革命",当芯片尺寸小到1纳米附近时,通过小芯片、异构集成这些新架构来提升性能,变得比单纯缩小晶体管更重要,这实际上给了中国一个换道超车的机会。 第二,全球科技"碎片化"的风险被低估了,如果每个国家都关起门来搞自己的供应链,最尖端的突破可能会来得更慢,毕竟,半导体史上很多重大突破都是跨国协作的结果。 中国在新能源领域的成功值得参考,通过市场规模培育全产业链,最终实现技术领先,半导体虽然门槛更高,但底层逻辑是相通的:没有应用场景的技术是纸上谈兵,没有技术支撑的市场也难以持久。 说到底,这场博弈的最终赢家,可能不是谁打败了谁,而是谁能找到开放与安全的平衡点,科技的本质是跨越边界,人类的进步终究要靠合作。 十年后回头看,2024年的这场"黑名单"事件,或许不会被看作是一场战争的开始,而是一次痛苦的转型起点,中国的挑战在于,如何在追赶现有技术的同时开辟新赛道,美国的难题则是,如何在保持技术优势的同时不失去全球最大市场。 在这场芯片之争中,我们真正需要思考的是:当芯片成为新时代的"大脑",我们是想要两个各自为政的半脑,还是一个协同工作的完整系统?