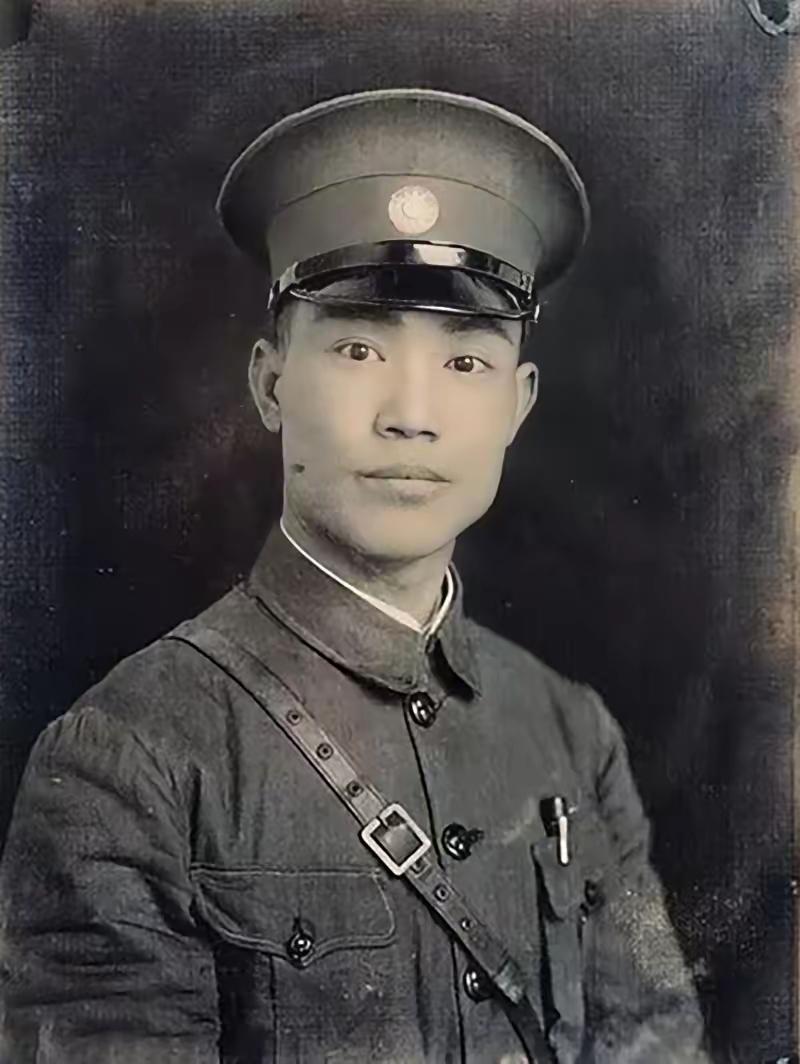

1950年,吴石牺牲后,妻子还被关押,陈诚为了报恩,3次给她减刑,不仅为她安排住所,还让吴石的孩子用“陈明德”的化名正常上学! 1950年6月10日,吴石被处决于台北马场町,这位潜伏在国民党核心的“密使一号”倒在黎明前。其妻子王碧奎受牵连入狱,16岁的女儿抱着7岁的儿子被赶出家门,流落街头只能靠擦皮鞋换稀粥度日。 谁也没料到,此时执掌台湾军政大权的陈诚,竟在高压环境下暗中出手,为吴家撑起生存的希望。这并非偶然的恻隐,而是源自二十余年的袍泽深情与救命之恩。 这段情谊的根源,始于保定军校的师生之谊与北伐战场的生死相托。吴石是保定军校三期学员,陈诚为八期学员,早有师门渊源。 北伐战争期间,陈诚在前线高烧不退陷入昏迷,恰逢敌军逼近,时任同僚的吴石不顾自身安危,背着他在泥泞中跋涉三里路脱离险境,还拆了自己的棉衣为其御寒。 这份过命交情,陈诚此后数十年始终铭记于心,在讲究“袍泽之谊”的旧军队中,这种恩情早已超越普通同僚的界限。 1950年的台湾正值白色恐怖最猖獗的时期,吴石案作为“头号通共案”,由最高层直接督办,军法处早已定好“斩立决”和“连坐”的基调。 王碧奎最初被判九年,在当时的政治环境下,基本意味着要在牢里熬到油尽灯枯。陈诚此时虽身居“行政院长”要职,但在敏感案件上也不敢公然抗命,只能用“曲线救急”的方式步步为营。 1950年底王碧奎出狱时,连牢头都感叹:“这么大的案子,能活着出来还减了刑,你家肯定有大人物在背后保着。” 出狱后的王碧奎面临着更大的难题:没有住所,三个孩子中最小的吴健成才5岁,大点的吴学成、吴兰成也面临辍学,而且吴家因为“通共”身份,没人敢收留。 陈诚深知明着帮忙风险太大,于是找来了自己的贴身副官吴荫先,特意交代“就说你是吴家远房亲戚,从大陆逃难过来的”。他不仅让吴荫先给王碧奎安排了台北郊区的一处民房,还每月从自己的“特别办公费”里拿出50块新台币作为生活费——这在当时相当于普通公务员三分之一的工资。 孩子上学的问题更棘手,“吴石之子”的身份一旦暴露,别说上学,恐怕连安全都成问题。陈诚思来想去,决定给吴健成改个化名。 他亲自定下“陈明德”这个名字,“陈”是自己的姓,“明德”取自“大学之道,在明明德”,既隐晦表达了自己的保护,又寄予了对孩子的期望。 为了让这个身份天衣无缝,他特意让吴荫先去道明教会学校办理入学手续,学费和杂费都由自己秘密承担。 吴健成后来回忆,他一直以为吴荫先是真的亲戚,直到1965年陈诚去世,吴荫先才拿出一个铁皮盒子,里面装着十几年的学费收据和陈诚的亲笔批示。 盒子里还有一张泛黄的照片,背面写着“1930年南昌,与吴石兄合影”。这时吴健成才知道,自己叫了15年的“陈明德”,背后藏着这样一段往事;那些每个月准时送到的学费,全是陈诚的心意。 很多人不解,陈诚作为国民党的核心人物,为何要冒着这么大的风险帮一个“通共犯”的家属?这其实和他的为人处世风格有关。陈诚一生信奉“恩义必报”,除了吴石的救命之恩,两人在军事理念上也颇有共鸣。 更重要的是,在白色恐怖的大环境下,陈诚的这些操作,既守住了自己的道德底线,又没有违反原则——他始终没有干预吴石案本身的判决,只是在法律框架内为家属争取最大的宽容。 还有个常见的误区,认为陈诚帮吴家是因为政治立场不同,其实并非如此。陈诚在政治上始终忠于国民党,但在个人私德上却很有底线。 1962年吴健成要上大学时,“陈明德”的化名需要更新档案,陈诚特意给台湾大学的校长写了张便条,只写了“该生品学兼优,望妥为照料”,没提任何特殊要求。 甚至在1965年肝癌晚期住院时,他还特意写了封信给警备总司令陈大庆,叮嘱“吴石后人若有出境求学之请,当予协助”。 这段往事直到2000年后才逐渐披露,随着陈诚日记和吴荫先回忆录的公开,人们才看清这段历史的全貌。在那个非黑即白的年代,陈诚用自己的方式,在政治漩涡中守住了一份人性的温暖。 吴石为了信仰献出生命,陈诚为了报恩坚守道义,两个人站在不同的阵营,却都展现了人性中最珍贵的一面。这或许就是历史最动人的地方——无论时代如何变幻,恩义与良知永远不会褪色。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。