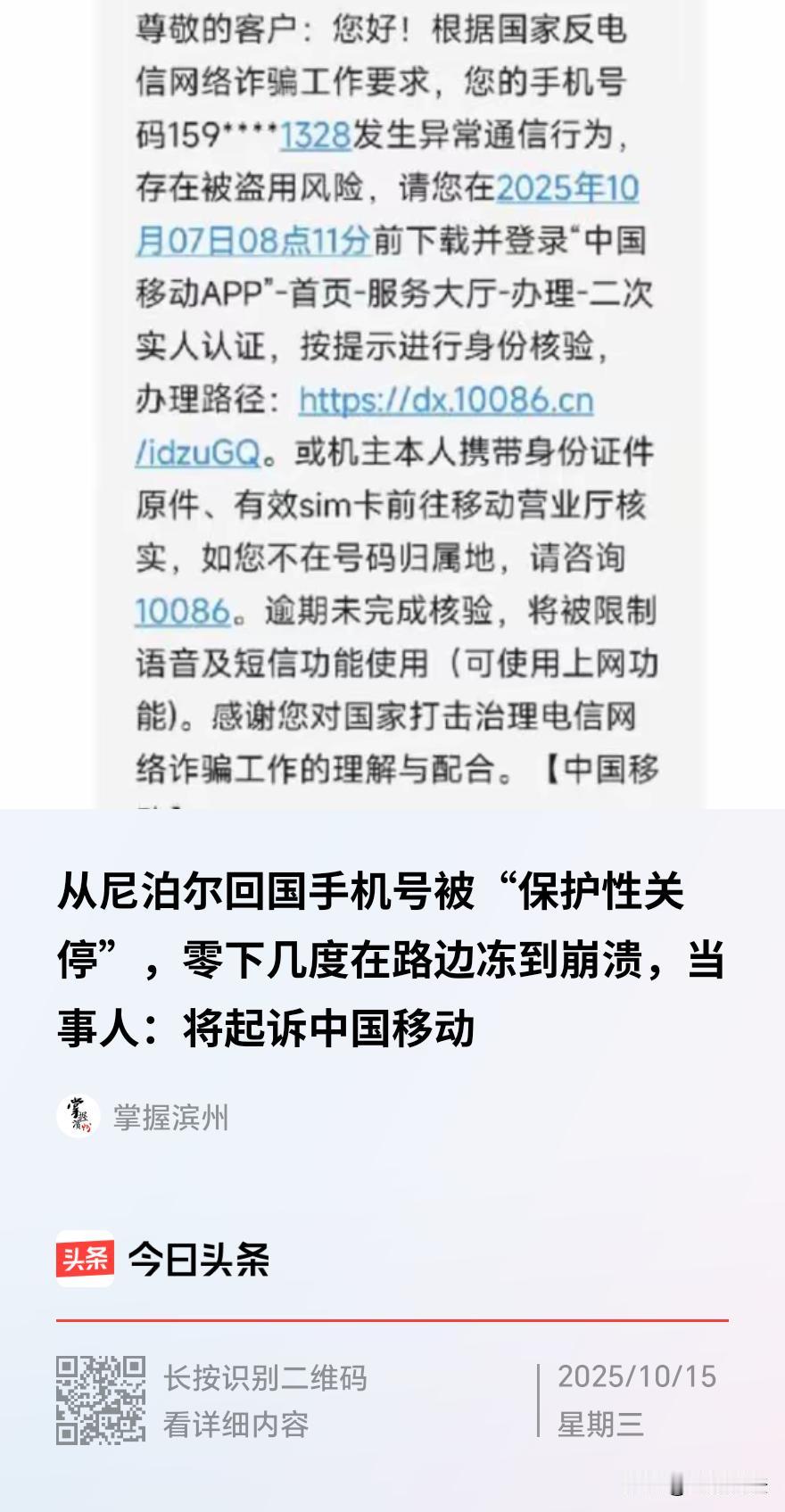

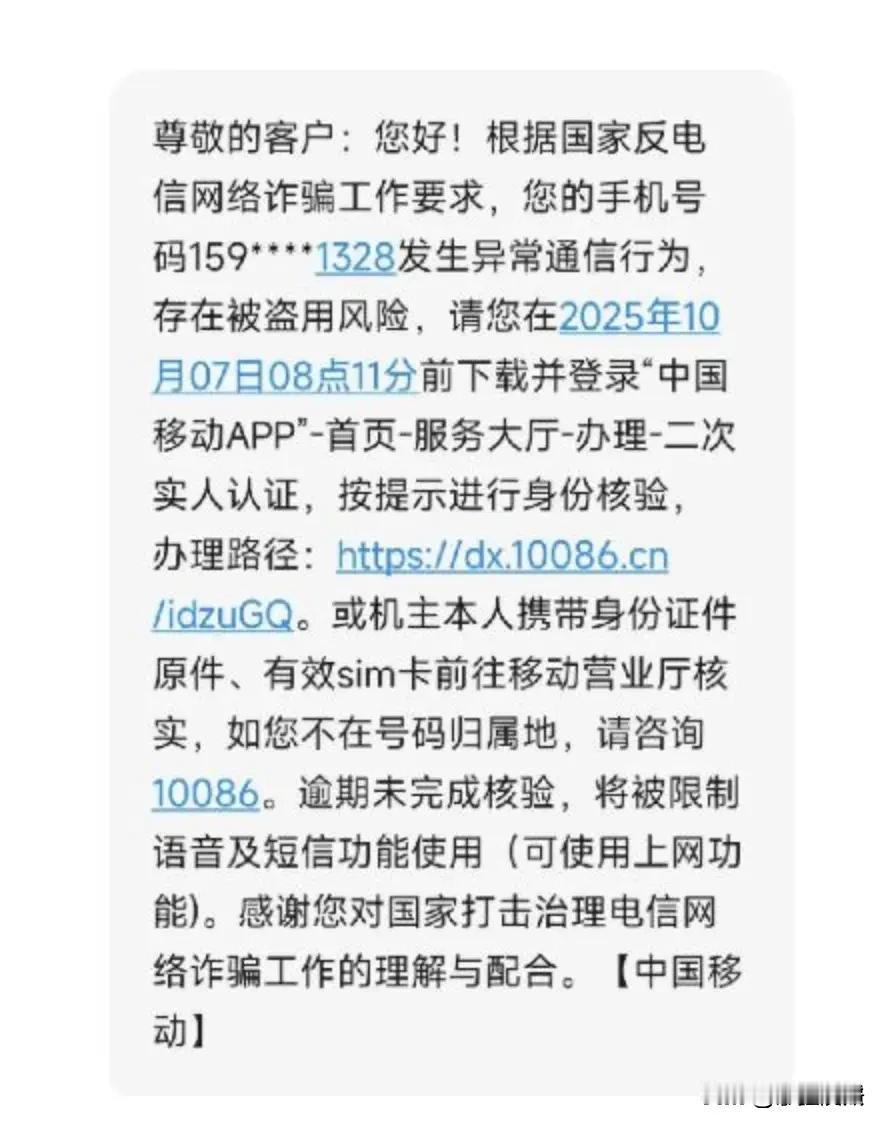

西藏,一男子徒步爱好者,在尼泊尔徒步后,从樟木口岸回到国内,掏出手机想叫车,发现移动电话卡处于停机状态,以为没有话费了,匆忙充值200元后,手机还是用不了。男子致电移动公司,却被告知因担心男子被诈骗对其号码进行了“保护性关停”。客服表示爱莫能助,解封需返回新疆或在光线好的地方线上操作。男子哀求客服临时开通4小时网络以解住宿、吃饭等燃眉之急,但遭到拒绝。之后,男子他在帽子叔叔的帮助下找到住处。次日,男子辗转日喀则,却被营业厅告知无权处理跨省业务,承诺的48小时回复石沉大海。男子一气之下,办了一张电信卡。接下来,男子准备收集材料,起诉移动公司。 据悉,李明(化名)今年38岁,老家在河南,长期在新疆工作,是一名户外运动爱好者,尤其痴迷于高原徒步。 这次旅行,他与几位在网上结识的“徒步搭子”相约,前往尼泊尔和西藏。 9月18日,他从广州出发,飞往尼泊尔,计划在尼泊尔山区徒步后,从樟木口岸入境。 10月5日早上,李明乘坐的大巴被迫滞留。他在车上整整坐了35个小时,因道路不通,不得不背着行囊徒步3个小时,才艰难抵达樟木口岸。 一到口岸,李明迫不及待地想打电话预约班车,前往聂拉木县。他掏出手机,却发现屏幕显示“无服务”。 起初,李明以为是欠费,连忙充值了200元话费,但充值后,手机依然无法使用。他反复重启设备,检查信号,均无济于事。 无奈之下,他求助他人帮忙叫了一辆车,当晚8点多,李明抵达了聂拉木县。 聂拉木县海拔超过4000米,此时正遭遇罕见的大雪,气温降至零下几度。 李明只穿了一件薄冲锋衣,在聂拉木的寒风中,李明联系了中国移动客服。 客服告知,为防止电信诈骗,他的号码被“保护性关停”。 客服解释说,此类关停通常在停机前15分钟会发送短信提醒,但李明表示从未收到任何通知。 恢复号码有三种方式:第一,前往就近营业厅进行实名验证;第二,返回新疆办理;第三,通过网上验证,但需在光线良好的环境下操作。 李明试图通过网上方式解决,但当地停电,光线昏暗,网络不稳定,尝试失败。 他恳求客服临时开通数据连接4小时,哪怕让他吃点东西也行。 但客服回复称“无权处理”,建议他等待或去营业厅。 李明不得不转向当地警方求助,在警方的协助下,他住进了一家小旅馆。 第二天,李明搭车前往日喀则市的移动营业厅,却被告知新疆号码需返回归属地或前往拉萨办理,无跨省处理权限。 李明只好在日喀则紧急办理了一张中国电信的电话卡,勉强恢复通讯。 随后,他接到移动相关人员的电话,称“无需前往拉萨,48小时内会有处理结果”。 李明信以为真,离开日喀则继续行程。但等待多日,手机始终未恢复。 目前,李明打算提起诉讼,要求移动公司退还误充的200元话费以及赔偿他前往日喀则和拉萨的交通费等。 那么,从法律角度,这件事如何看待呢? 1、移动公司对李明手机号码实施“保护性关停”是否充分、合理? 《反电信网络诈骗法》第十一条规定,电信业务经营者对监测识别的涉诈异常电话卡用户应当重新进行实名核验,……对未按规定核验或者核验未通过的,电信业务经营者可以限制、暂停有关电话卡功能。 可见,法律赋予了移动公司在发现有“涉诈异常”的号码进行重新核验并限制功能的权利。 不过,本案中,移动客服无法向李明说明其“异常”的具体情形,仅以“系统检测”为由搪塞。 李明从尼泊尔漫游后立即入境的行为,是否必然构成“涉诈异常”?这需要有明确的标准。 如果仅依据国际漫游等单一行为模式就触发关停,则可能滥用法律赋予的权利,违背了比例原则,从“保护”异化为“侵害”。 2、移动公司在李明明确表明身处险境后,是否有权拒绝提供临时性的紧急通信恢复服务? 《民法典》第七条规定,民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。 李明办了移动卡,与移动公司成立了电信服务合同,移动公司有义务保障基本通信畅通的核心义务,并在用户生命健康受威胁时,衍生出法定的救助附随义务。 生命权益应该放在优先顺位,在面对李明反复的紧急恳求,客服机械地以“无权处理”拒绝,未尽合理人道主义救助义务。 3、因本次关停行为导致李明话费、交通费等损失,移动公司是否应承担赔偿责任? 《民法典》第一百八十六条规定,因当事人一方的违约行为,损害对方人身权益、财产权益的,受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。 移动公司作为电信服务提供方,如查实存在单方中止服务且未能提供有效、便捷的恢复渠道,则构成了对服务合同主要义务的违反。 因此,李明有权要求退还因误解而充值的200元话费,赔偿其为解决此事而支出必要交通费等损失。 如造成人身损害的,李明还可以主张赔礼道歉等人身损害赔偿。 对此,您怎么看?