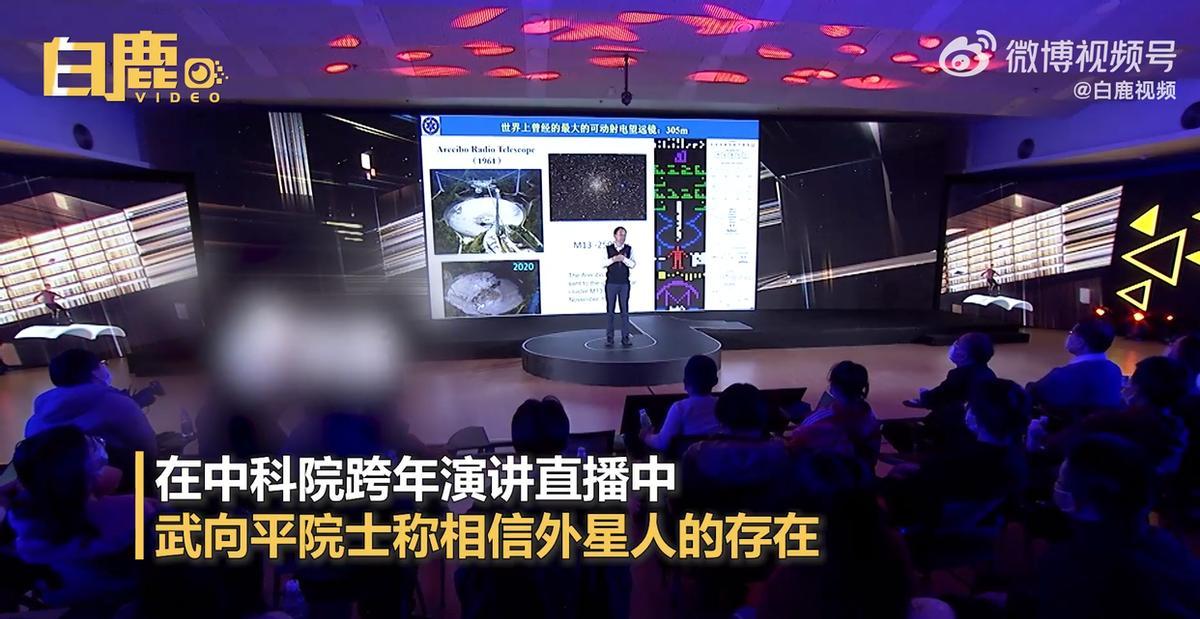

中国今天正式宣布了! 10月12日,国家天文台一放出消息,中国天眼FAST发现的脉冲星数量已经冲到1152颗了,关键是这数比全球其他所有望远镜加起来发现的还多! 先得说说FAST到底是个啥宝贝。它就蹲在贵州平塘县的大山沟里,是个500米口径的球面射电望远镜,说白了就是个"超级耳朵",能听见宇宙里最微弱的信号。 别小看这口径,比以前世界第一的美国阿雷西博望远镜还大两倍多,灵敏度更是高出十倍不止——阿雷西博2020年塌了之后,FAST就成了射电天文领域的"独孤求败"。 但这玩意儿可不是随便建建的,贵州那地方喀斯特地貌多,当年为了找个合适的洼地,南仁东先生带着团队翻了1000多座山,光选址就花了12年,这股较真劲儿就是后来一切成就的底子。 以前全球最能打的几台望远镜,比如澳大利亚的帕克斯望远镜、美国的绿岸望远镜,一年也就发现几十颗。 而FAST从2020年正式开放运行到现在,四年多时间就干到了1152颗,光明网去年11月说突破1000颗时就已经超过同期全球其他望远镜的总和了,现在这数字更是把差距拉得越来越大。 韩金林研究员带的团队光一个巡天项目就发现了750多颗,占了总数的七成还多,这里面有170多颗毫秒脉冲星,150多个双星系统,甚至还有轨道周期最短的脉冲星双星,这些都是研究宇宙演化的宝贝疙瘩。 能有这成绩,绝不是靠运气,而是十多年技术攻关攒下的底气。早在上世纪90年代,南仁东就开始琢磨建大望远镜的事儿,十一五期间这项目正式立项,国家砸钱、科研人员啃硬骨头,一步步把图纸变成现实。 FAST有三大核心技术难题,第一个是主动反射面,3000多个反射面单元得像眼皮一样能灵活转动,才能把信号聚到一起,这技术以前没人做过这么大规模的,团队硬生生磨合了好几年才搞定。 第二个是馈源舱,得把接收信号的"小耳朵"吊在500米口径的正中央,精度要控制在毫米级,就像在大风里吊个乒乓球还得对准目标,现在这技术全世界只有咱们玩得转。 还有测量与控制技术,这么大的家伙藏在山里,得靠复杂的系统让它精准指向天上的目标,这些都是从十一五到十三五慢慢啃下来的硬骨头。 到了十四五期间,这些积累终于彻底爆发了。2020年FAST通过验收那天,很多老科研人员都哭了,这台望远镜从想法到能用,花了整整22年。 开放运行后,科研团队又搞出了新花样,李菂研究员带的团队发明了一种多目标同时巡天的技术,能一边找脉冲星,一边研究快速射电暴,效率直接翻了好几倍,靠这技术发现了208颗脉冲星,还找到了首个双中子星系统。 潘之辰团队专门盯着球状星团找脉冲星,把天区内的球状星团脉冲星数量翻了两倍,还发现了好些创纪录的奇特脉冲星。 现在不光国内团队使劲儿,全世界的天文学家都想来用FAST,已经有17个国家的项目通过申请,以前咱们得求着要国外望远镜的数据,现在轮到别人盼着用咱们的设备,这就是从跟跑到领跑最实在的变化。 可能有人会问,费这么大劲找脉冲星有啥用?说白了,这些宇宙里的灯塔藏着宇宙的秘密。用毫秒脉冲星测时,能检验爱因斯坦的广义相对论对不对,FAST已经通过观测脉冲星双星的夏皮罗延迟,把引力理论的检验精度提了一个档次。 更厉害的是找纳赫兹引力波,这玩意儿是宇宙里的"时空涟漪",以前根本测不到,现在FAST靠大量脉冲星的数据,已经捕捉到了初步证据,这要是研究透了,就能搞懂宇宙是怎么形成的。 还有脉冲星的辐射物理、星际介质这些研究,都能帮咱们拼凑出更完整的宇宙图景,这些可不是纸上谈兵的理论,将来可能会给航天、通信这些技术带来想不到的突破。 回头看这十多年,从十一五立项时的不被看好,到十二五建设时的攻坚克难,再到十三五的落成调试,最后到十四五的成果井喷,FAST的每一步都踩得特别实。 现在再看贵州大山里那口"大锅",它不光是个望远镜,更是咱们科技自信最实在的底气。