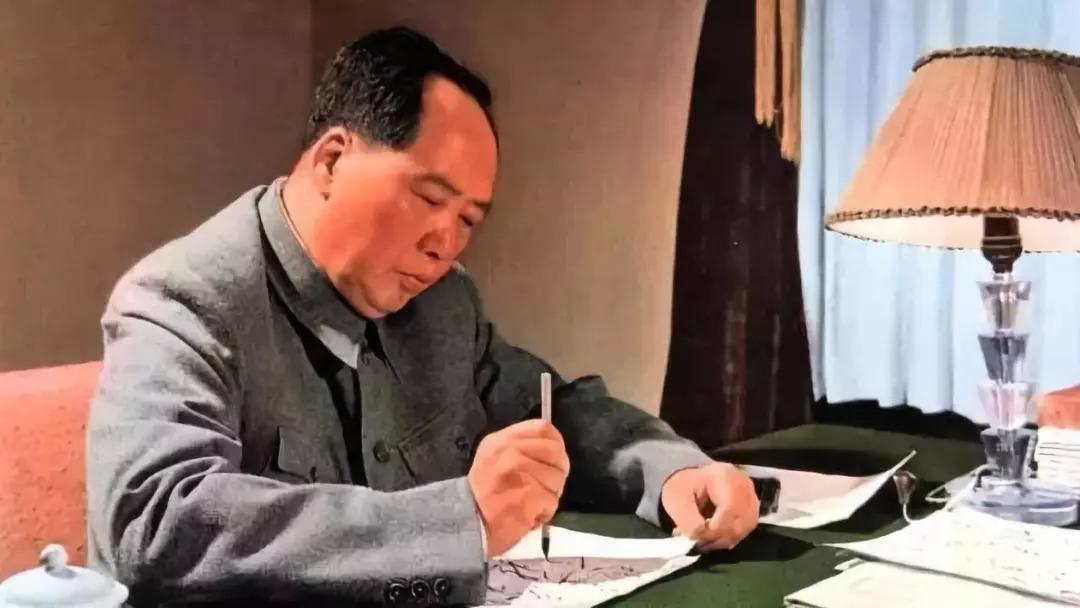

[太阳]毛主席说过:“中国不缺我毛泽东一个人吃的花的。可是,我要是生活上不检点,随随便便吃了拿了,那些部长们、省长们、市长们、县长们都可以了,那这个国家还怎么治理呢?”。毛主席高瞻远瞩,总览全局,睿智的头脑,深邃的目光,犀利而炯炯有神! (参考资料:2017-02-16 人民网——人民论坛:不虑于微终成患) 提起毛主席的反腐,很多人脑子里立马蹦出几个被枪毙的大案,但光看到铁腕手段,那就太浅了,这背后其实是一套完整的治理逻辑,既有斩向腐败分子的“利剑”,更有时刻对准自己的“镜鉴”。 这套逻辑的起点,不是向外挥刀,而是向内自省,你敢信?到了上世纪60年代,他还会为两打香烟的开销感到不安,他担心的不是那点钱,而是“上梁不正下梁歪”,自己开了小口子,下面的部长、省长们会怎么想?这个国家还怎么治理? 这种极度的自我约束,贯穿始终,早在进城前,他就在七届二中全会上敲响警钟,提出了“两个务必”,警告全党要警惕那些不拿枪的敌人射来的“糖衣炮弹”,在他看来,“治国就是治吏”,而治理官吏,首先得从最高领导人管住自己开始。 光靠个人自觉当然不够,还得有硬规矩,很多人不知道,早在井冈山时期,就有了《井冈山反腐败训令》,算是为制度反腐立下了雏形,那时候,一个红四军的司务长就因为强拿老百姓的猪肉被枪决了,这就是规矩。 到了中央苏区,规矩变得更清晰,一份第26号训令直接把标准量化了:贪污公款达到500元以上,就可能掉脑袋,这个标准可不是说着玩的,它像一把悬在所有干部头上的达摩克利斯之剑,后来在延安时期的《边区惩治贪污暂行条例》中也得到了延续。 规矩立了,就看敢不敢动真格的,尤其是敢不敢对自己人下狠手,1937年10月,抗日军政大学队长黄克功,一个走过井冈山和长征的26岁战将,却因情感纠纷枪杀了一名16岁的女青年,军中不少人觉得他功劳大,希望网开一面。 但毛主席拒绝了求情,他的态度很明确:功是功,过是过,功劳不能当免死金牌,黄克功最终被处决,立下了一个“功不抵过”的铁律。 后来,战功累累的老红军肖玉壁,当上贸易局副局长后以功臣自居,贪污受贿超过3000银元,甚至把稀缺物资卖给国民党军队,他写信向毛主席求情,得到的回应正是黄克功的先例——没得商量。 最震撼的,莫过于刘青山、张子善案,当案件报告摆在面前时,毛主席极为痛心,他亲自批示死刑,并且特意嘱咐周总理,不准任何人来说情,这两位高级干部的倒下,真正让所有人看到了法律面前人人平等的刚性。 所以你看,毛主席的反腐,其实是一个由内而外的完整闭环,它始于最高掌权者的“镜鉴”自省,以不断完善的“规矩”为准绳,最后用不容挑战的“利剑”来确保执行。 这种个人道德、制度建设和司法实践三位一体的模式,其震慑力被评价为“管了几十年”,那句“谁搞腐败就割谁的脑袋,我搞腐败人民就割我的脑袋”的誓言,至今听来,依然振聋发聩。