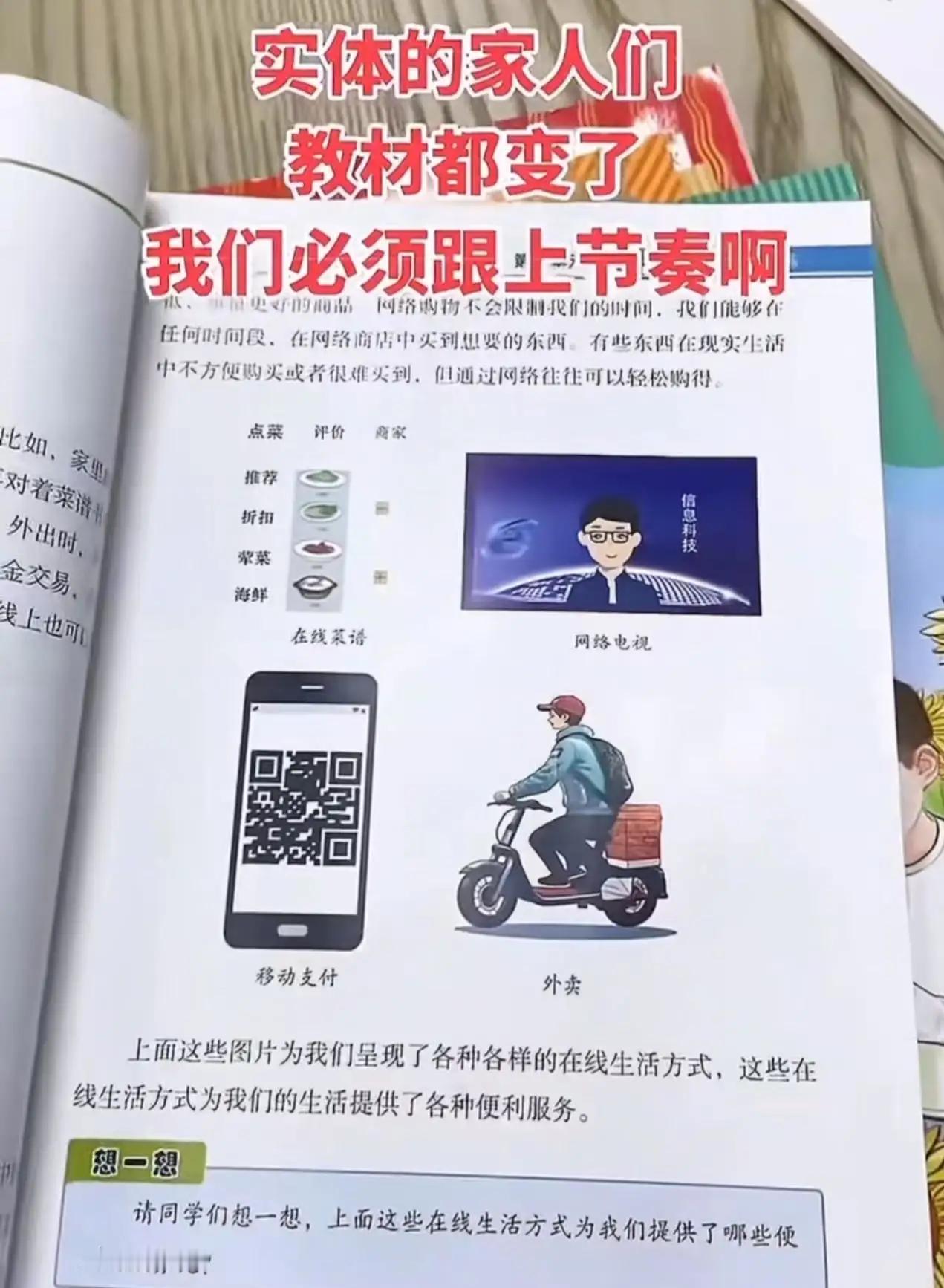

“有家长看不下去了!”三年级《信息科技》第一课,居然教学生怎么点外卖,家长看不下去,吐槽说:“主编你是咋想的,你还不如直接教他去送外卖呢,这三年级学生的价值观都还没有形成呢,不但不教孩子们勤俭节约,反而先教孩子们怎么去消费?” 当教育读本将“外卖点餐”列为启蒙课程,我们不得不审视其背后的价值导向。在数字化生存已成为常态的今天,教材编写者或许意在贴近现实生活,但这种“贴近”是否经过了充分的教育学考量? 学龄初期儿童正处于认知建构的黄金期,此时的教育内容应当致力于培养他们的耐心、规划能力和延迟满足感。外卖文化所代表的“即时满足”模式,与教育中倡导的“厚积薄发”理念实则存在内在张力。 更具建设性的课程设计,或许应该引导学生思考食物从农田到餐桌的完整旅程,让他们理解劳动价值与生态循环;或是教授他们如何利用信息技术进行学习探究,而非过早地将消费行为植入课堂。 有教育学者指出,这种课程设置反映了某些教材编写者对社会需求的误读。将生活技能简单等同于消费技能,这种狭隘的理解可能削弱教育本该承担的文化传承与人格塑造功能。 从教育生态视角看,此类内容更像是对商业文化的被动适应,而非对教育本质的主动建构。当学生熟练掌握了外卖点单技巧,却对食物的来源、营养配比一无所知时,这种“生活技能”的教育价值值得商榷。 更深层的忧虑在于,这种浅表化的“生活教育”可能挤占更重要的基础教育空间。在三年级这个关键阶段,孩子们更需要建立的是对世界的好奇心、对知识的渴望和良好的学习习惯。 值得借鉴的是,某些教育体系在同类课程中会选择教授儿童如何规划一顿营养餐食、如何识别应季食材,甚至安排学生参与校园农场的劳作体验。这种教学设计既融合了科技应用,又传递了可持续的生活理念。 教育创新不应沦为对商业潮流的亦步亦趋。教材编写者需要具备更深邃的教育远见,在拥抱技术进步的同时,坚守教育的独立性和前瞻性。我们的课堂应当成为滋养批判性思维和创新精神的沃土,而非消费习惯的训练场。 这起教材争议实际上为我们提供了一个重新审视教育本质的契机:在技术飞速迭代的时代,什么才是值得传递给下一代的永恒价值?对这个问题的回答,将决定我们培养出怎样的未来公民。信息科技学校 信息科技学科 校园科技教育 新课标信息技术 信息科技教育