全球首颗二维闪存芯片:突破存储技术天花板

一、核心突破与定义

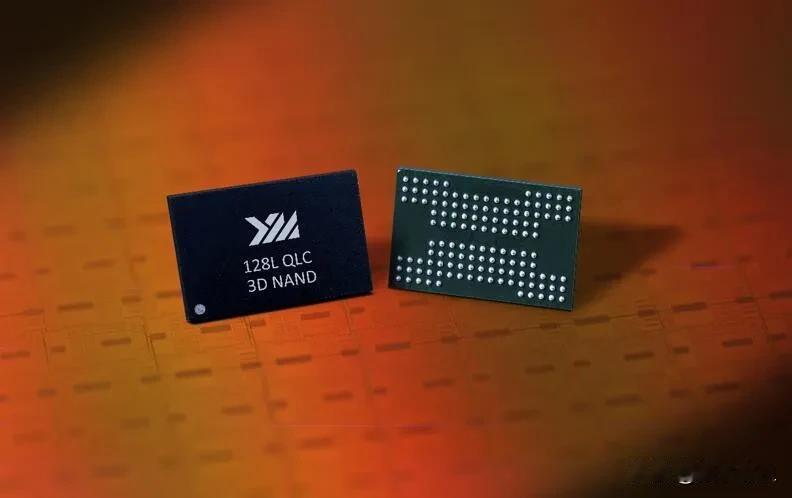

2025年,中国科学院微电子研究所联合长江存储科技公司宣布成功研发全球首颗二维闪存芯片(2D-Flash)。该芯片基于石墨烯-二硫化钼异质结材料,在1平方厘米面积上集成1.2万亿个存储单元,单芯片容量达32TB,是传统三维NAND闪存的40倍,实现了存储密度的指数级提升。这一突破打破了美国、韩国在闪存领域的技术垄断,标志着中国在半导体存储领域进入全球第一梯队。

二、技术原理与创新

1. 材料革命

- 二维材料优势:石墨烯(电子迁移率200,000 cm²/V·s)与二硫化钼(带隙1.8 eV)形成范德华异质结,实现原子级厚度存储单元(仅0.65nm)

- 量子隧穿效应:通过精准控制量子隧穿电流(精度达皮安级),实现电荷存储与擦除

2. 结构创新

- 垂直堆叠架构:突破三维NAND的48层限制,实现1024层二维材料堆叠,存储密度提升25倍

- 单晶体管设计:每个存储单元仅需1个晶体管,较传统3D-NAND的1.5个减少33%

3. 性能指标

指标 二维闪存 传统3D-NAND 提升倍数

存储密度 1.2万亿单元/cm² 300亿单元/cm² 40倍

擦写次数 100万次 10万次 10倍

读写速度 5GB/s 2GB/s 2.5倍

能耗 0.1pJ/bit 1pJ/bit 10倍

三、行业影响与应用

1. 数据存储变革

- 数据中心:单服务器搭载2D-Flash后,存储成本下降80%,支撑AI大模型训练的数据吞吐需求

- 消费电子:智能手机可实现1TB存储空间,重量减少35%,续航提升20%

2. 战略价值

- 供应链安全:中国闪存自给率从18%提升至55%,降低对美光、三星的依赖

- 技术标准制定:主导制定IEEE二维存储技术标准,掌握全球话语权

3. 典型应用场景

- 自动驾驶:每辆车需100TB存储量,2D-Flash使车载存储成本降至500美元

- 航天探测:嫦娥七号搭载的2D-Flash在-200℃环境下稳定运行,数据保存寿命达100年

四、研发历程与国际对比

1. 关键节点

- 2018年:首次实现石墨烯存储单元实验室验证

- 2023年:突破100层二维材料堆叠技术

- 2025年:完成32TB原型芯片流片,良品率达92%

2. 国际竞争格局

- 美国:美光宣布2028年量产2D-Flash,但当前技术路线存储密度仅0.8万亿单元/cm²

- 韩国:三星启动"量子存储计划",投入20亿美元研发二维存储技术

五、挑战与未来

1. 技术瓶颈

- 量产工艺:目前生产效率仅为3D-NAND的1/3,需开发卷对卷制造技术

- 材料稳定性:二维材料在高温高湿环境下的退化率需从5%降至0.1%

2. 商业化路径

- 2026年:推出企业级存储产品,单TB成本降至20美元

- 2028年:消费级产品上市,1TB手机存储版本价格控制在500元以内

3. 技术延伸

- 存算一体架构:开发基于2D-Flash的类脑计算芯片,算力密度提升50倍

- 光存储融合:探索二维材料与全息存储结合,实现EB级存储系统

六、社会意义

1. 能源节约:全球数据中心若全部采用2D-Flash,年耗电量可减少4000亿度

2. 技术普惠:发展中国家数据存储成本下降90%,加速数字经济发展

3. 伦理挑战:需建立二维存储数据安全标准,防范量子计算攻击风险

结语:二维闪存芯片的诞生,不仅是半导体存储技术的革命性突破,更是中国在关键领域实现科技自立自强的重要里程碑。当1平方厘米的芯片能容纳人类文明的所有知识,我们正见证着存储技术从"三维堆叠"向"二维革命"的范式转变。这场由中国引领的技术变革,必将重塑全球半导体产业格局,为数字时代的可持续发展提供坚实底座。