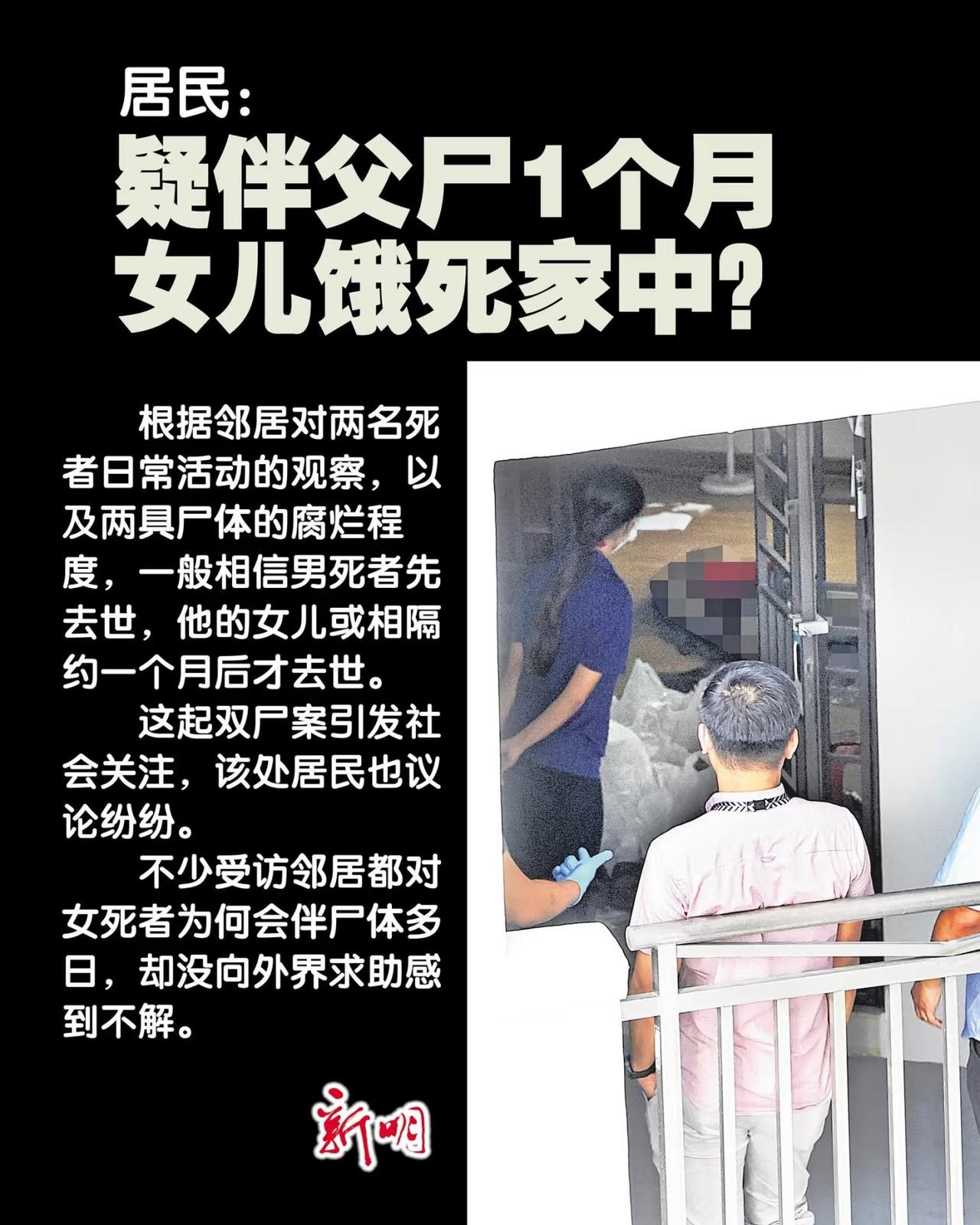

朋友们,有没有想过,一墙之隔的邻居,可能正在用沉默呼救?10月6日,新加坡盛港东大道某公寓,天花板渗下一滴血水,敲开了一场最安静的尖叫——卧室里,70岁的父亲已化成白骨;客厅门口,47岁、剑桥博士毕业的女儿徐娜,蜷成最后一枚问号。警方推断:父亲先走一个月,女儿随后饿死家中。 故事里最吓人的不是尸体,而是“日常”: 对面阿姨说“他们低头快走,像影子”;同学记忆里“她跳舞、自言自语,父亲一路小跑跟着”;保安回忆“口罩+帽子,买两包饭就上楼”。一条条碎片拼成同一幅图——这对父女把整个世界关在外面,也把绝望关在里面。 于是问题来了: 如果父亲只是感冒,女儿会不会第一个报警? 如果邻居不是闻到恶臭,而是闻到“孤独”,会不会早一步敲门? 如果我们的“尊重隐私”变成“默许失联”,下一家门口的灰尘,又要多久才会被发现? 写字楼里,你我戴耳机假装没听见隔壁工位的啜泣;电梯里,我们刷手机避开对门老奶奶欲言又止的目光。我们把自己活成一串密码:门禁、外卖、朋友圈三天可见。安全吗?高效吗?当然。只是当“别打扰”成为最高社交礼仪,孤独就被合法化,死亡也就有了可趁之机。 但故事可以不必这样收梢。 同一条街,还有另一组对照: ‧ 社区中心把“如何敲邻居的门”做成30秒短视频,点赞破十万; ‧ 小学生作业里多了一条“本周帮隔壁做一件小事”; ‧ 组屋电梯口贴一张便利贴——“如果今天没人跟你说句话,请来8楼坐坐。” 各位,解决“最后一滴血”的方法,从来不是更厚的防盗门,而是更轻的问一句: “嘿,你今天好吗?” 所以,下次走廊再遇见低头快走的人,别急着转身。 给他一个点头,一句早安。 别小看这点光 它可能就是让白骨与腐尸之间, 多一条生路的缝隙。 希望我们都能成为彼此的“气味警报器”, 在孤独渗出天花板之前, 先让善意,滴进对方的今天。 [原创文章,图源网络] 新加坡现父女双尸案