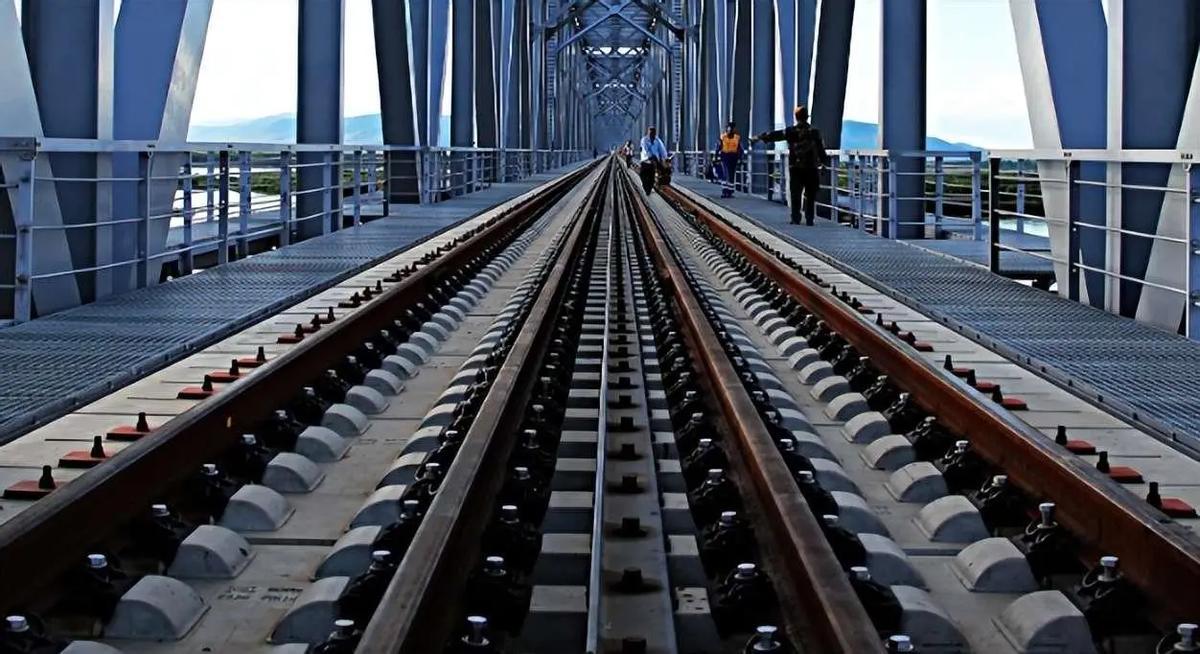

俄罗斯专家提出惊人建议:修建中-俄-美跨洲际铁路,将三国团结起来 2025 年 10 月 7 日,俄罗斯学者谢尔盖·卡拉加诺夫抛出了一个堪称“世纪工程”的设想,修建一条横跨白令海峡的铁路,把中国东北、俄罗斯西伯利亚和美国阿拉斯加连接起来。 这条全长1.3万公里的铁路若建成,从北京到纽约的火车行程将缩短至48小时,相当于给欧亚大陆和北美大陆架起了一座“钢铁桥梁”。 但卡拉加诺夫自己也坦言,这个项目未来30年开工的可能性只有5%。 这个听起来像科幻小说的计划,其实有着百年历史基因。 早在19世纪末,沙皇尼古拉二世就梦想通过西伯利亚大铁路将俄罗斯势力延伸至太平洋,这条铁路最终在1904年日俄战争期间紧急通车,成为改变战局的关键。 苏联时期,贝阿铁路的修建同样是为了开发远东,但高昂的维护成本让这条铁路至今仍在亏损线上挣扎。 如今俄罗斯重提跨洲铁路,背后是被西方制裁倒逼的战略焦虑。 2025年俄罗斯预算赤字预计达5.736万亿卢布,国防开支占比飙升至38%,而西伯利亚开发资金却捉襟见肘。 卡拉加诺夫直言,俄罗斯的未来几乎取决于西伯利亚。 这条铁路若建成,将为俄远东地区带来每年数百亿美元的过境收入,同时缓解欧洲部分的人口压力。 项目最大的障碍不在技术,而在人心,美俄关系因乌克兰冲突降至冰点,美国在阿拉斯加部署了全球最密集的反导系统和核潜艇基地,任何跨国基建都可能被贴上“战略渗透”的标签。 2025年中国科考船在阿拉斯加附近海域的极地深潜合作,就曾引发美国国会听证会的激烈辩论。 更棘手的是三国利益诉求的错位。俄罗斯希望通过铁路突破封锁,中国看中的是北极航道与铁路形成的海陆联运网络,而美国却视其为“地缘包围网”的一环。 正如美国战略学者表示,当俄罗斯把铁路当救命稻草,中国把它当战略支点,美国只会把它当安全威胁。 就算政治上出现奇迹,物理世界的挑战同样惊人。 白令海峡最窄处35公里,但海底地形复杂,常年水温低于0℃,修建隧道需抵御每平方米50吨的水压。 初步估算,仅海峡段投资就超过1000亿美元,相当于俄罗斯全年军费的三分之一。 更麻烦的是,俄罗斯采用1520毫米宽轨,中国和美国使用1435毫米标准轨,货物过境需全部换装,效率损失达30%。 经济账同样算不明白,按350公里时速计算,从中国东北到美国西海岸的货运成本仍高于海运,且需应对西伯利亚冻土区每年3000美元/公里的维护费。 相比之下,北极航道开通后,中国到欧洲的海运时间已缩短至22天,成本比传统航线低40%。 这个“不可能的计划”之所以持续引发讨论,是因为它像一面镜子,照出了当今世界的深层矛盾。 俄罗斯试图用铁路重塑大国地位,中国想用基建打破“海权包围”,美国则在焦虑中加固“离岸平衡”。 这条铁路的价值,不在于它能否通车,而在于它迫使我们思考,当人类能征服白令海峡的浮冰时,为何征服不了彼此的猜忌? 在工程师挑战永冻土和极寒之前,政治家们需要先融化“地缘政治冻土”。 这个项目就像登月计划,重要的不是结果,而是它让我们看到了另一种可能性。 当各国在联合国气候峰会上为碳排放争吵时,这条铁路提醒我们,真正的挑战不是技术,而是如何在竞争中找到共存的智慧。 从沙俄到苏联再到今天,跨洲铁路的构想始终在冰层下涌动。 它是俄罗斯的战略突围梦,是中国的互联互通梦,也是人类突破地理桎梏的共同想象。尽管5%的概率近乎渺茫,但每一次讨论都是对现有秩序的一次叩问。 或许有一天,当技术突破和政治智慧同时降临,这条铁路会成为连接大陆的纽带。 但在此之前,它更像是一个隐喻,在这个被割裂的世界里,最遥远的距离不是白令海峡的35公里,而是人心之间的万丈深渊。