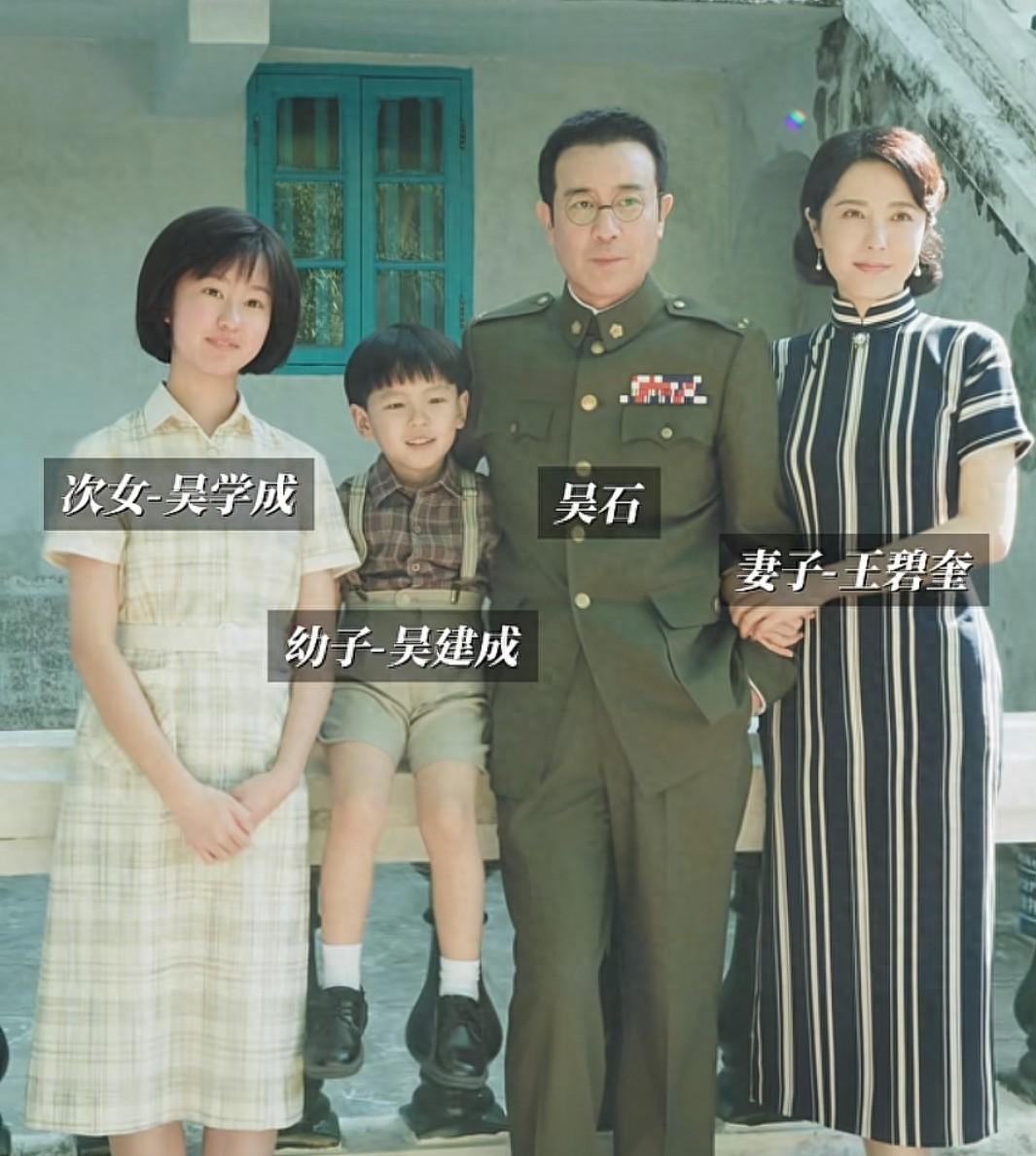

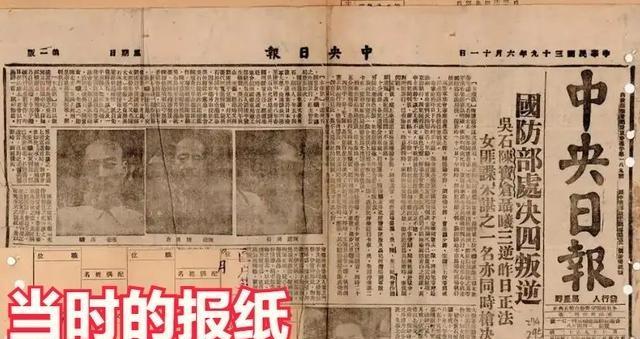

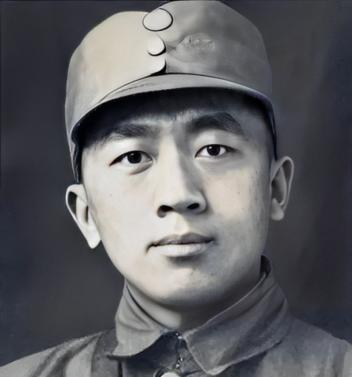

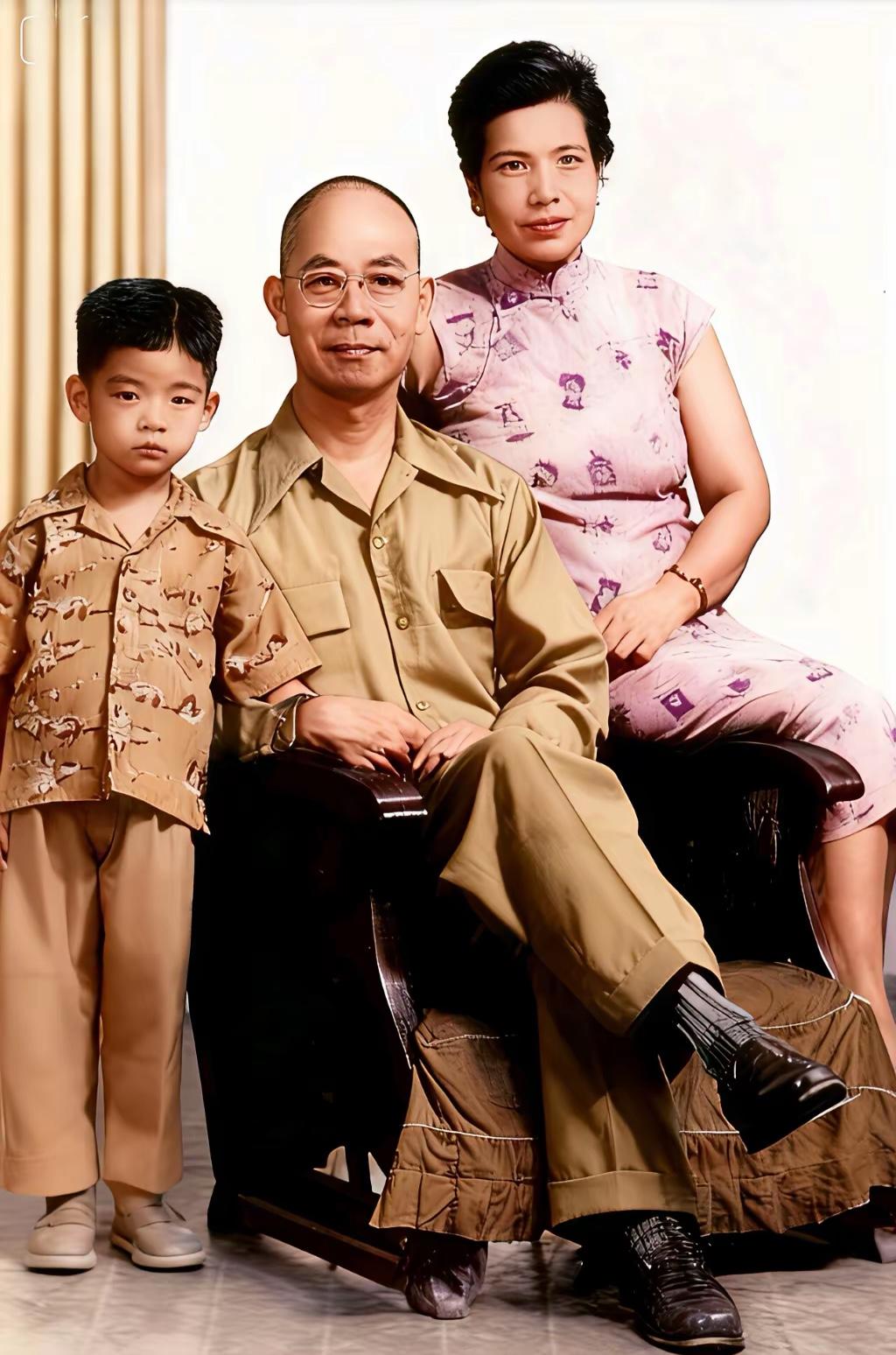

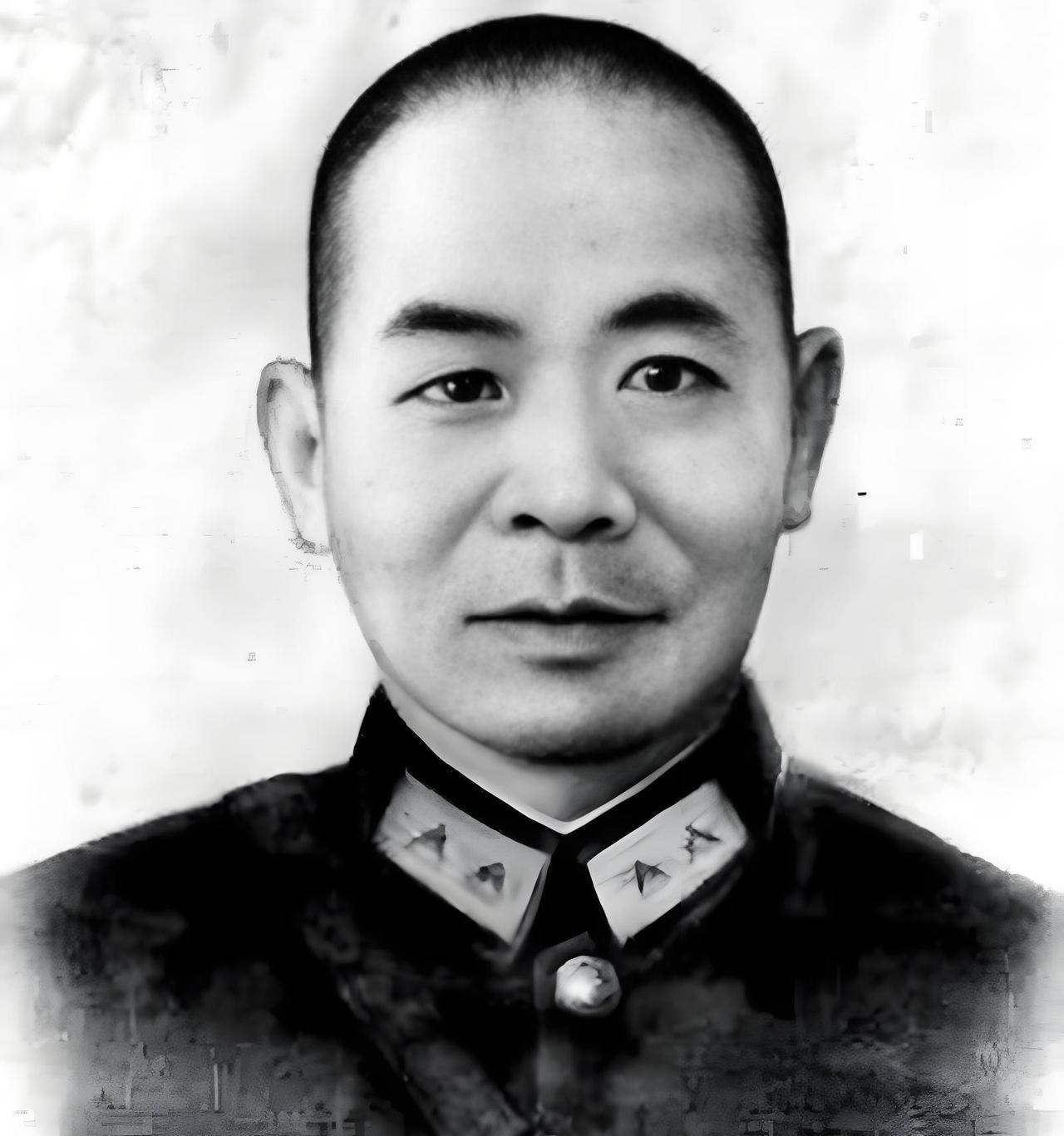

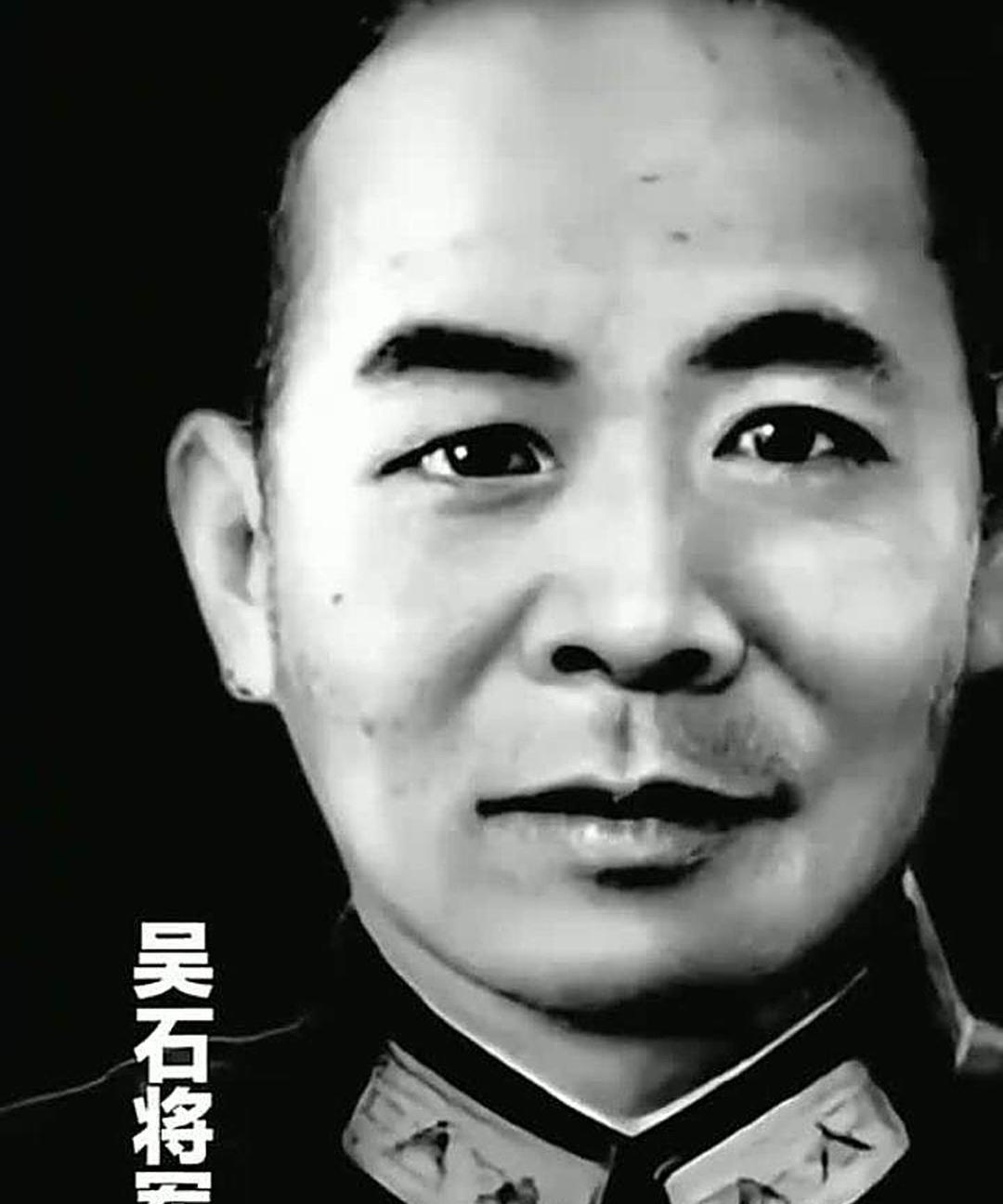

1950年3月,国军中将吴石被捕,6月,以“叛国罪”被枪毙。在他死后一周,16岁的吴学成带着7岁的弟弟吴健成被赶出了出租房,流落台北街头,无人敢收留。 2000年的台北,梅雨季节的雨水敲打着窗棂,66岁的吴学成在整理旧物时,从樟木箱底层翻出一本泛黄的钢笔字帖。 封面是父亲吴石的字迹,写着“学成吾女,习字当如做人,宁折不弯”,墨迹虽已淡去,笔锋里的刚劲却仍清晰。 她指尖抚过字帖里父亲圈改的笔画,突然想起1981年在美国与大哥吴韶成争执时的话,“你们在大陆受照顾,我们在台湾什么都没有”,眼泪终于落在字帖上。 这一刻,她才真正懂了父亲当年的“倔强”,不是固执,而是藏在笔墨里的信仰。 时间回到1950年3月,台北军法处的铁门关上时,16岁的吴学成正趴在出租屋的窗台上,看着父亲吴石被押走的背影。父亲穿着军装,没有回头,她想喊“爸爸”,却被母亲王碧奎捂住嘴。 母亲怕她引来特务,只能死死抱着她,浑身发抖。三个月后,报纸上登出父亲被处决的消息,房东当天就来赶人,说“不敢留叛国者的家人”。 吴学成牵着7岁的弟弟吴健成走在街头,雨水混着眼泪往下流,她把弟弟护在身后,挨家挨户问“能不能借住一晚”,却没人敢开门。 直到第三天,叔叔吴荫先骑着自行车找到他们,把姐弟俩带回自家阁楼,还从怀里掏出一个布包:“这是你爸生前戴的钢笔,我从停尸间偷偷拿的,你收好。” 同一时间,南京中央大学的教室里,20岁的吴韶成正假装看书,桌肚里藏着那张登有父亲消息的报纸。他把报纸剪下来,夹在《资本论》的封皮里。 那是父亲临走前送他的书,扉页上写着“为中华之崛起而读书”。有同学议论“吴石是叛国贼”,他攥紧拳头,却不敢反驳,只是把书往怀里又揣了揣。 后来学校分配工作,他被派到河南的小县城,有人劝他“跟你父亲划清界限,就能调去大城市”,他却摇头:“我父亲不是那样的人。” 这一待,就是20年,没升过职,没换过岗,却一直把父亲的书带在身边。 1956年,内蒙呼伦贝尔的医院里,吴兰成刚结束一台手术,摘下口罩时,嘴唇都冻紫了。医学院毕业的她,本可以留在上海,却因为“国民党将领后代”的身份,被分配到这零下30度的地方。 有次她发高烧,躺在病床上,想起父亲临走前给她的20美元,说“兰成要好好学医,救死扶伤”,突然就哭了。 她把那20美元换成零钱,一部分给牧民买药品,一部分攒起来,想着“万一弟弟妹妹来大陆,能帮衬他们”。 直到1973年,有人找到她,说“你父亲是烈士,身份之前没公开,是为了保护潜伏人员”,她才敢把那20美元的零钱找出来,包在红布里,像宝贝一样藏着。 1981年的美国洛杉矶,81岁的王碧奎站在厨房,给四个孩子做家乡的红烧肉。 吴学成看着大哥吴韶成身上的中山装,看着大姐吴兰成手里的研究员证,突然说:“你们在大陆有荣誉,有工作,我和健成在台湾,连父亲的骨灰都找不到。” 吴健成也红了眼:“如果父亲当年不那么倔强,我们家就不会散。”吴韶成没说话,只是把父亲送他的《资本论》拿出来,翻到扉页给弟弟妹妹看。 王碧奎看着孩子们,叹了口气:“你们父亲当年临走前跟我说,‘我对不起你们,但我不能对不起国家’,你们要懂他。” 1993年,王碧奎在美国病逝前,拉着吴健成的手说:“把我和你爸的骨灰送回北京,葬在一起,那里有他要守护的东西。” 次年,国家安全部把吴石的骨灰从台北寺庙接回,与王碧奎合葬在香山福田公墓。吴学成没去北京,只是让弟弟带了一束白菊,附了一张字条:“爸爸,女儿现在懂你了。” 2000年,吴学成在台北的旧宅里,把父亲的钢笔字帖和那支旧钢笔放在一起,还找了个相框,把父亲的照片镶起来,摆在客厅最显眼的位置。 她时常坐在相框前,给邻居讲父亲的故事,讲父亲是“为国家做事的英雄”。吴健成在美国退休后,每年都会回北京祭拜父母,还把父亲的事迹整理成文章,发表在海外的中文报纸上。 吴韶成退休后,成了河南当地的政协委员,经常去学校给孩子们讲父亲的故事,说“做人要像你爷爷那样,有信仰,有骨气”。 吴兰成则把父亲的20美元和那本《资本论》捐给了博物馆,说“要让更多人知道,有这样一群人,为了国家,牺牲了自己的家庭”。 如今,北京香山福田公墓的吴石墓碑前,常有来自两岸的人前来祭扫。吴学成每年都会从台湾来北京,坐在墓碑前,给父母讲家里的事; “健成在美国挺好的,韶成大哥的孙子考上了大学,兰成大姐还在做慈善……”风吹过墓碑,像是父母在回应她。 那本钢笔字帖,她一直带在身边,有空就拿出来写两笔,笔锋里的刚劲,越来越像父亲当年的样子。 信源:网易新闻 国军中将吴石被老蒋枪决,周总理临终前为何叮嘱:不要忘记吴石