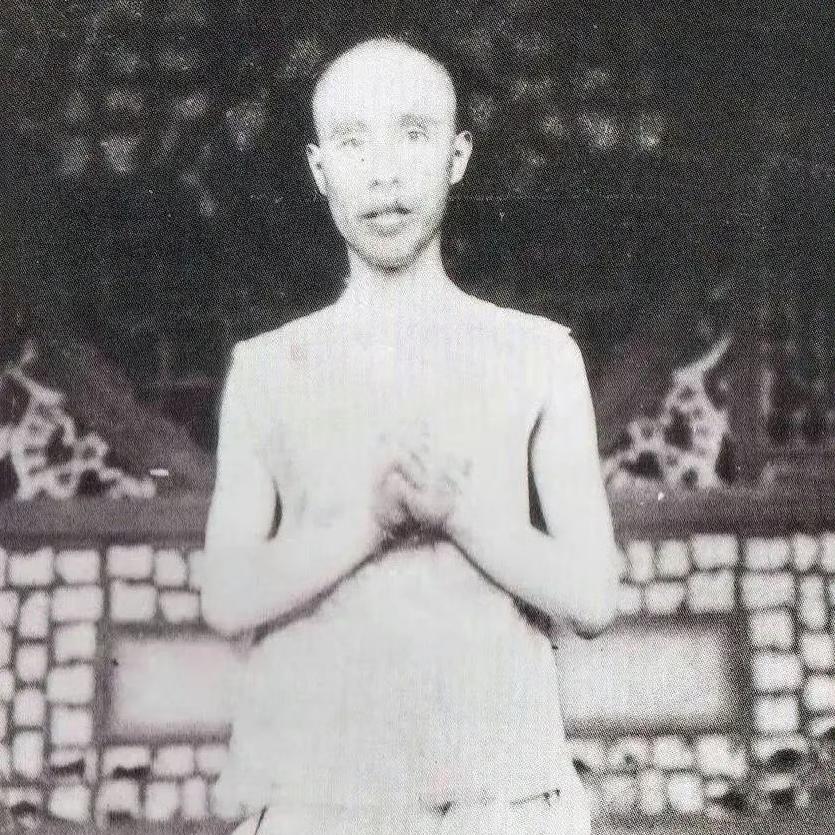

这个即将踏上刑场的人,正是辛亥先烈、安庆起义的带头人徐锡麟,此时的他刚刚经受了严刑拷打,敌人还不解气,决定将他凌迟,面对镜头,他镇定自若,毫无畏惧。 要是聊起清末的革命人物,徐锡麟这名字绝对得提一嘴——他在那会儿的历史上,可是留下了特别深刻的印记。 徐锡麟老家在浙江绍兴,家里条件那叫一个好,妥妥的富裕人家,按现在的话说就是标准的“富家少爷”,打小就没缺过吃穿。 可他跟那些娇生惯养、只知道吃喝玩乐的少爷不一样,打小性格就特别特立独行,不喜欢跟着别人的路子走,还总爱管不平事,瞧见谁受欺负了,立马就站出来帮忙,那股子行侠仗义的劲儿,打小就看得出来。 最开始的时候,徐锡麟走的是传统读书人那条路,毕竟在当时,读书考功名还是大多数人的选择。他也确实有读书的天赋,没让人失望,后来真就考上了秀才,在当时也算是有了“文化人”的身份。考上秀才后,他回了老家,在当地一所学堂当起了教师,每天教学生读书写字,日子过得也算安稳。 可徐锡麟不是那种安于现状的人,过了几年,他就想着出去开开眼界,于是专程去了日本参观学习。就是在日本这趟,他认识了章太炎——这位可是当时有名的革命志士。俩人一聊天,那真是越聊越投机,简直是志同道合的知己,不管是对时局的看法,还是对未来的想法,都特别合拍。 在日本见识到外面的世界后,再回头看清朝政府的腐败无能,徐锡麟心里那叫一个气愤,打心底里觉得这样的朝廷根本救不了中国。 也就是从这时候起,反清的革命思想在他心里慢慢扎了根,再也没法动摇。之后他干脆放弃了读书人那条路,转身开始钻研军事,还到处宣传反清革命的道理,后来更是加入了当时特别有影响力的革命组织“光复会”,一门心思要推翻清朝的统治。 那会儿为了能更好地积蓄革命力量,徐锡麟还玩了一出“潜伏”——表面上他是安徽巡抚恩铭手下的人,而且因为能力出众,还特别受恩铭信任,几乎成了亲信,外人根本看不出他的真实身份。可没人知道,他暗地里一直在偷偷联络革命同志,秘密准备着起义的事儿,就等一个合适的机会。 到了1907年,徐锡麟觉得时机差不多了,打算在安庆发动起义。可计划赶不上变化,起义的消息不小心走漏了,被清廷察觉了苗头。 徐锡麟没办法,只能提前动手,趁着安徽巡抚恩铭没防备的时候——当时正在举办巡警学堂的毕业典礼,恩铭作为长官肯定会到场。徐锡麟就借着这个机会,当场开枪把恩铭给击毙了,一时间整个会场都乱了套。 可起义的形势还是太不利了——参加起义的人太少,而且大多没经过正规的军事训练,一点经验都没有。徐锡麟带着这些同志跟清军展开了激战,足足打了4个小时,最后还是因为寡不敌众,被清军给抓住了。清廷对他恨之入骨,最后用特别残忍的方式把他杀害了,想想都让人觉得心疼又气愤。 后来总有人说,恩铭当初对徐锡麟有“知遇之恩”,觉得徐锡麟这么做是“忘恩负义”。但其实真不是这么回事儿——徐锡麟一开始也盼着恩铭能真心搞宪政改革,能让国家好起来。 可相处久了他才发现,恩铭压根就没打算真的推动改革,而且整个清朝政府也根本没有半点想放弃专制统治、搞宪政的意思,满脑子就想着怎么继续压榨老百姓、保住自己的权力。徐锡麟看清了这一点,才下定决心为了国家大义,哪怕背负“忘恩”的骂名也要动手。 在我看来,徐锡麟这事儿做得特别对,完全是顺着时代潮流来的——当时的清朝早就烂到根儿了,不推翻它,中国就没希望。他能放下个人的“恩情”,选择为整个国家的未来拼命,这才是真真正正的大丈夫,有骨气、有担当,这样的人值得咱们永远记着。