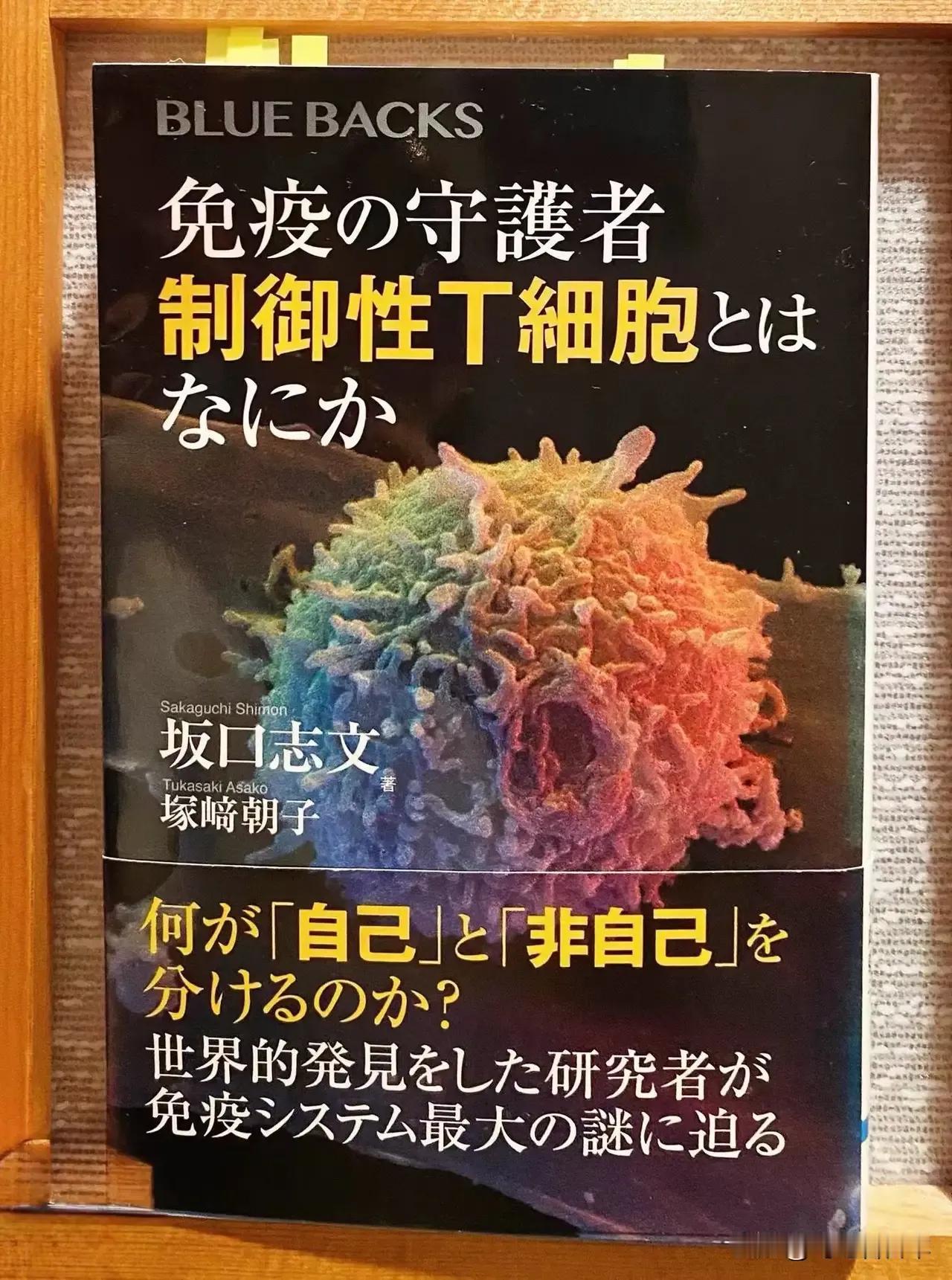

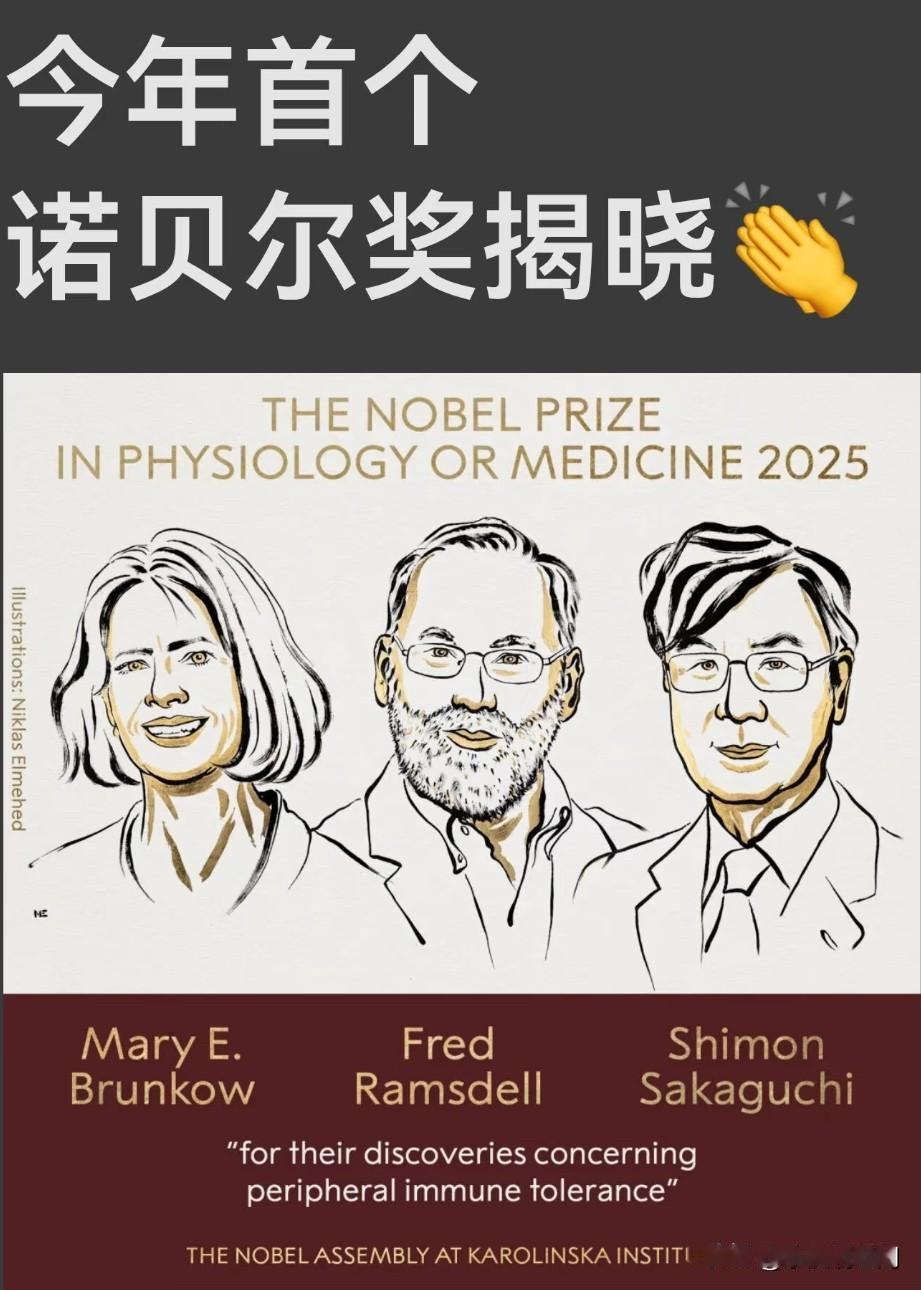

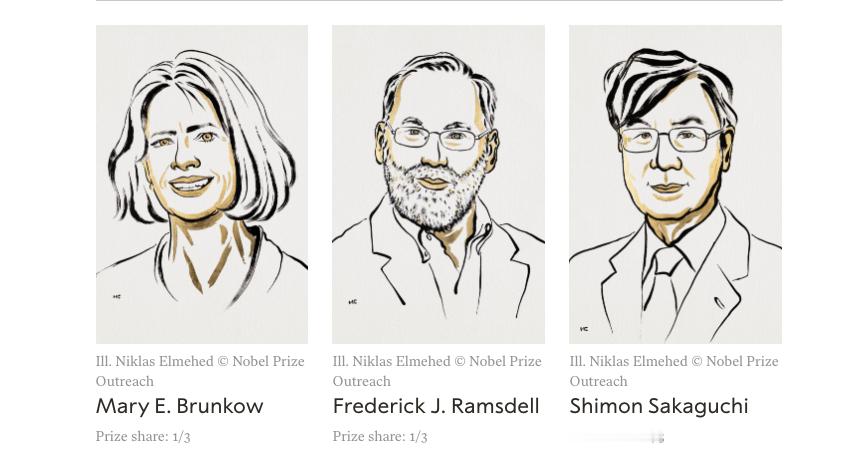

2025年,日本人又拿诺贝尔奖了,原来他们早在本世纪初,就开始了布局! 2001年,日本提出了一个挺大胆的目标——“三零五零计划”,想在2000到2050这50年里,培养出30位诺贝尔科学奖得主。 那会儿的日本,刚从1991年经济泡沫破裂中走出来,外界满是“日本不行了”的声音,不少人觉得这计划就是空想:经济没起色,还受美国牵制,怎么可能拿这么多诺奖? 而且亚洲人拿诺奖,从一开始就比欧美白人难! 一百二十多年前,第一届诺贝尔生理学或医学奖,本该颁给日本科学家北里柴三郎。 他在1890年与德国学者合作发现白喉抗毒素,首创血清疗法,直接让白喉死亡率大幅下降,这一成果,在传染病防治史上是里程碑式的突破。 可当时诺奖评审体系受欧洲中心主义影响,不愿把首个科学类奖项授予黄种人,最终将奖项单独颁给了合作的德国学者,北里柴三郎的贡献被刻意淡化。 这段历史,也让日本后来的诺奖之路,多了一层“隐形难度”。 即便如此,日本从2000年开始,拿诺奖就跟“开了闸”似的:2000年东京工业大学的大隅良典拿了医学奖,2001年京都大学的野依良治摘了化学奖,2002年东北大学的田中耕一和东京大学的小柴昌俊又分别拿下化学奖和物理学奖。 之后更是停不下来,2008年一口气拿了3个物理学奖(南部阳一郎、小林诚、益川敏英)、1个化学奖(下村修),2010年2个化学奖(根岸英一、铃木章),2012年医学奖(山中伸弥),2014年3个物理学奖(赤崎勇、天野浩、中村修二),2015年又有物理学奖(梶田隆章)和医学奖(大村智),2018到2021年,医学奖(本庶佑)、化学奖(吉野彰)、物理学奖(真锅淑郎)也没断过。 到现在,日本已经有21位诺贝尔科学奖得主,其中物理学奖9个(有些是多人合作)、化学奖6个、医学奖6个(包括2025年获奖的梶口智文)。 有人说“不少获奖者改了外国国籍”,可细看就知道,这些人的本科、硕士到博士,全是在日本读的。 东京大学、京都大学、大阪大学这些本土顶尖高校,才是他们学术的“根”。 确实有3人后来加入了美国籍,比如2008年的物理学奖得主南部阳一郎、2021年的气象学家真锅淑郎。 但这和杨、李不一样:杨、李是全程在美国上学搞研究,而日本这些科学家,都是在日本本土培养出来的,算日本的成果一点没毛病。 从科研投入来看,日本也撑得起这样的“潜在实力”。近30年来,日本科研经费占GDP的比重始终保持在3%以上,2023年更是达到3.2%,远超欧美平均水平。 其中基础研究占比约12%,重点投向材料科学、生命科学、量子物理等领域——正是这些长期投入,让日本在诺奖高频领域持续产出成果,比如近20年的诺奖中,日本有11人来自材料和生命科学领域,占比超50%。 再回头看“三零五零计划”,现在日本国籍的获奖者有18人,离30人的目标差12个。 要是算“日本培养”的,21人的基数已经很可观了。未来25年,再出9到12位诺奖级别的学者,概率还是很高的,这计划基本能成。 这也让大家重新认识了“日本衰落”的说法——我们以为的“衰落”,其实是日本把一些劳动密集型工业,搬到了东南亚、东亚,是产业调整。 真正支撑科研的力量,比如东京大学的物性研究所、京都大学的iPS细胞研究所,还有丰田、索尼等企业的基础研发部门,都还在日本本土,每年产出的SCI论文数量稳居世界前三,技术专利数量占全球15%左右。 对于这样的对手,我们不能掉以轻心!