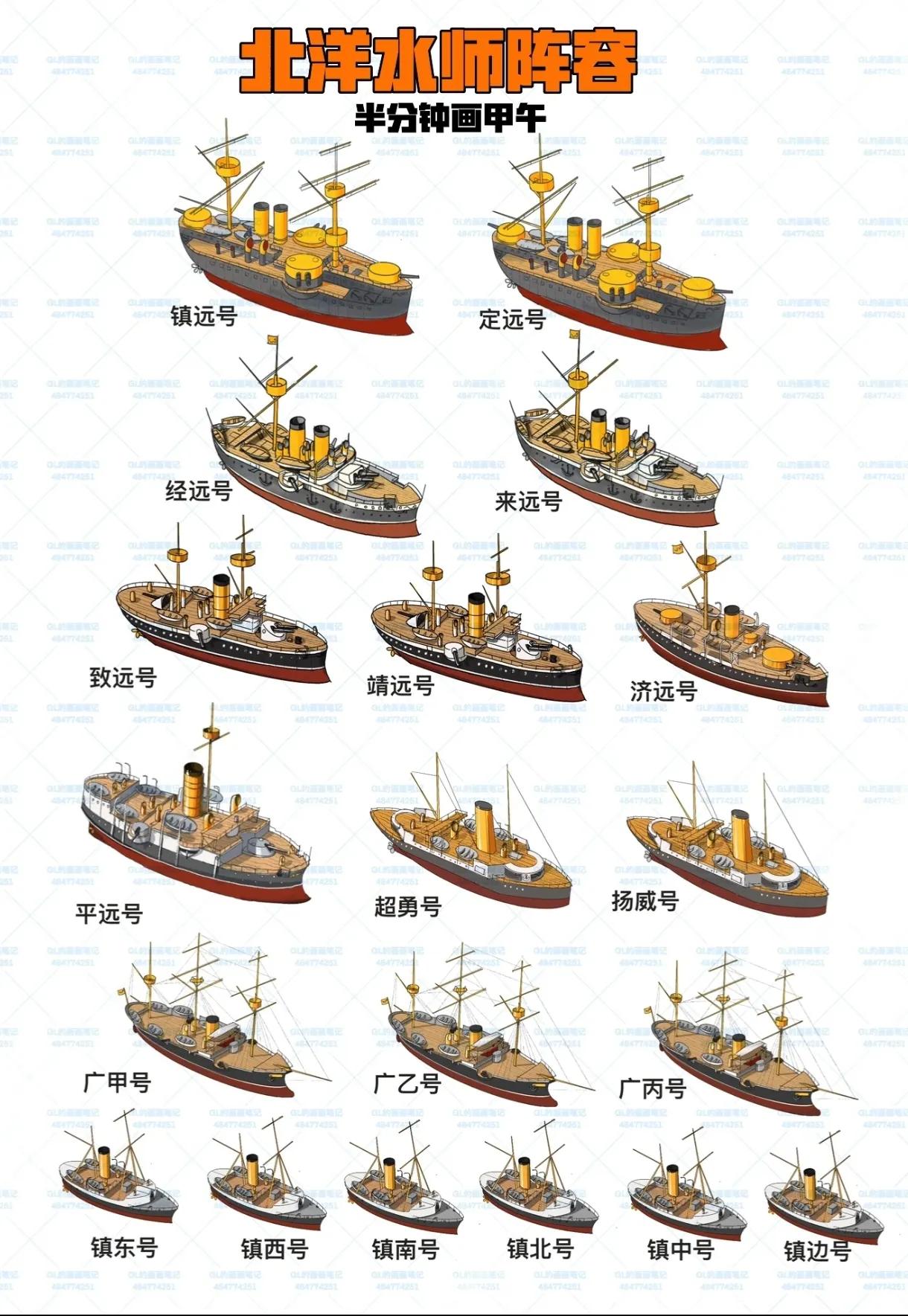

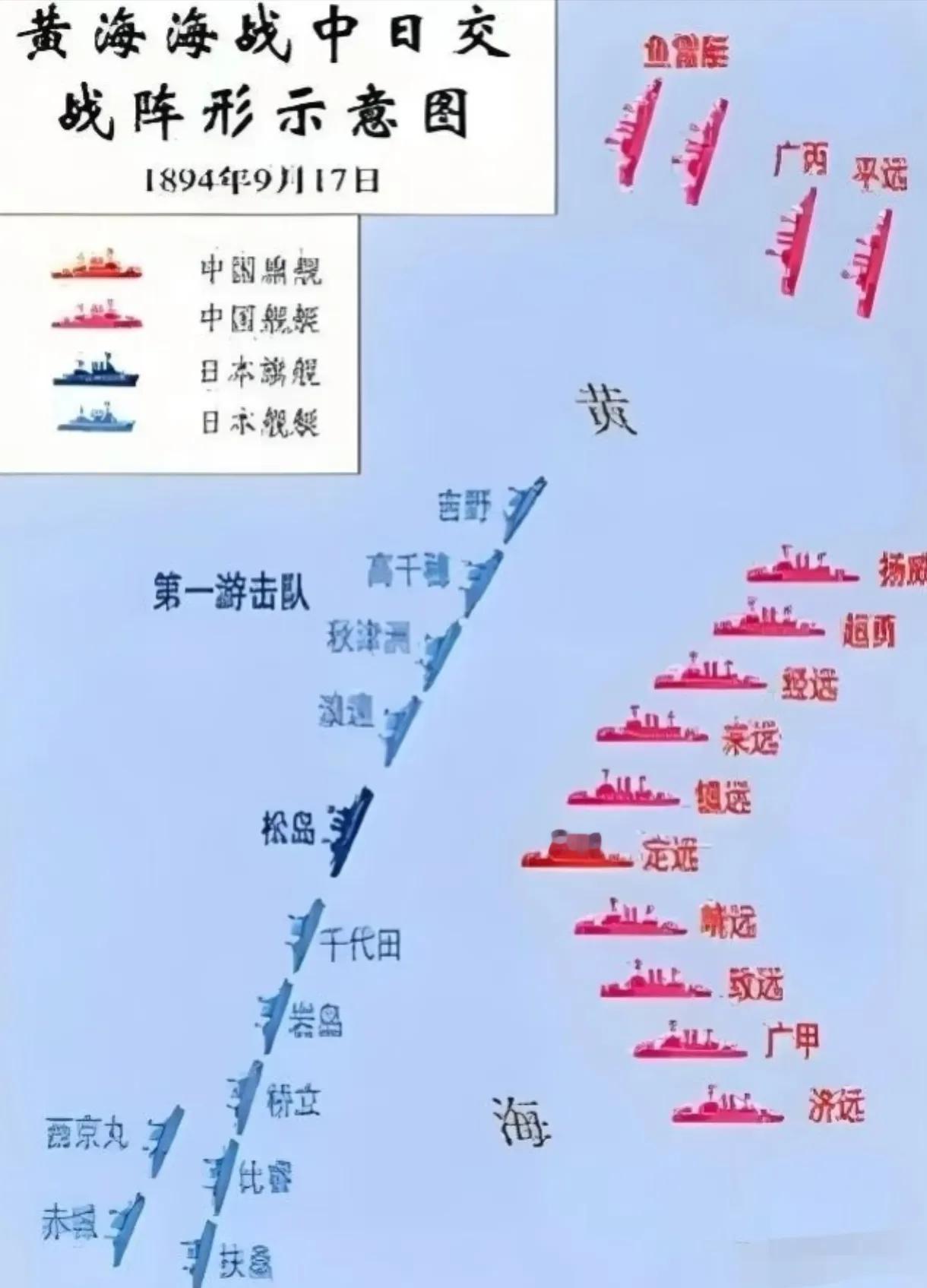

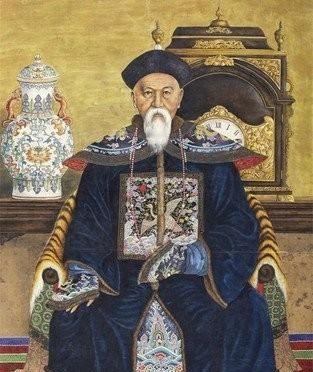

甲午战败,是因为瓮李死斗?——翁同龢恨了李鸿章一辈子,这份恨不是朝堂上的意气之争,而是因为父兄血泪的死仇。 1862年,当时翁同书(翁同龢的哥哥)任安徽巡抚,面对太平军攻城时弃城而逃,还谎报战绩,曾国藩决意参劾,执笔写奏疏的,正是其幕府中崭露头角的李鸿章。 这篇奏疏没留半分余地,字字紧扣“守土不力、贻误战局”的死罪,直接将翁同书的罪责钉死。 最终,翁同书被判“斩监候”,后改判流放新疆,从封疆大吏沦为阶下囚。 翁心存(翁同龢的父亲)本就为儿子焦心,见奏疏措辞狠绝,没有辩驳的余地,急火攻心当场离世。 一夜之间,哥哥遭到贬谪、父亲暴毙。翁同龢就此将李鸿章视为仇敌。 后来两人各自卷入帝后之争,矛盾更是激化。李鸿章成了慈禧倚重的“后党”核心,手握北洋水师这张王牌。 翁同龢则是光绪信任的“帝党”掌门,还坐上了户部尚书的位置,管着清朝财政大权。 私仇缠上国政,翁同龢开始借着职权,把北洋水师当成打压李鸿章的“靶子”。 1888年北洋水师正式成军,这支耗费近亿两白银、拥有“定远”“镇远”铁甲舰的舰队,本是清廷海防的希望,也是李鸿章毕生的心血。 可就在舰队急需增添装备、更换老化锅炉时,翁同龢却以“筹备慈禧六十大寿”“国库空虚”为由,下了一道命令:北洋水师三年内,不准添购一舰、一炮、一弹。 他还暗中授意下属,卡紧北洋的日常经费,连军舰用的煤,都换成劣质品——本该用高热量“五槽煤”的军舰,被强行塞了易结焦的“八槽煤”,航速骤降。 主炮炮弹不仅数量不足,还有大量填着砂土的“训练弹”,真正能杀敌的爆破弹,寥寥无几。 1894年甲午战争爆发前,李鸿章多次上奏请求拨款购舰,都被翁同龢驳回。 有人私下劝他:“北洋水师是大清海防,非李一人之物。”他却冷笑着回应:“吾正欲借战事,试其舰队良楛,为朝廷整顿海防!” 这话的里私心,真是昭然若揭——他要的不是守护海防,是想借日军炮火,打垮北洋舰队,报当年的杀父欺兄之仇。 最终,甲午海战成了这场私仇的祭品。北洋水师5艘军舰被击沉,数千将士葬身海底。 翁同龢或许觉得报了私仇,李鸿章失去了北洋舰队这一王牌,可清朝也失去了海防屏障,一步步坠入被列强瓜分的深渊。