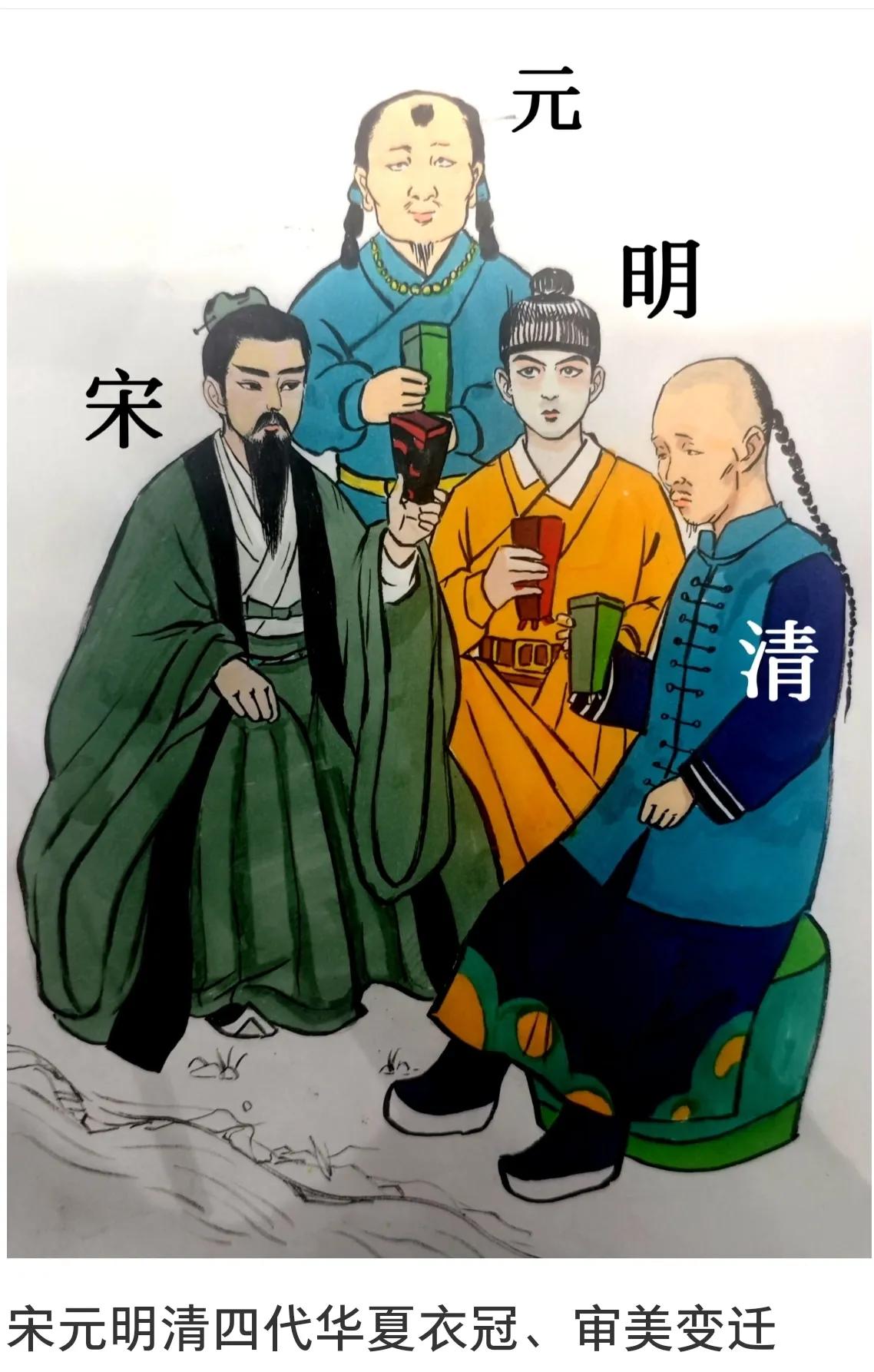

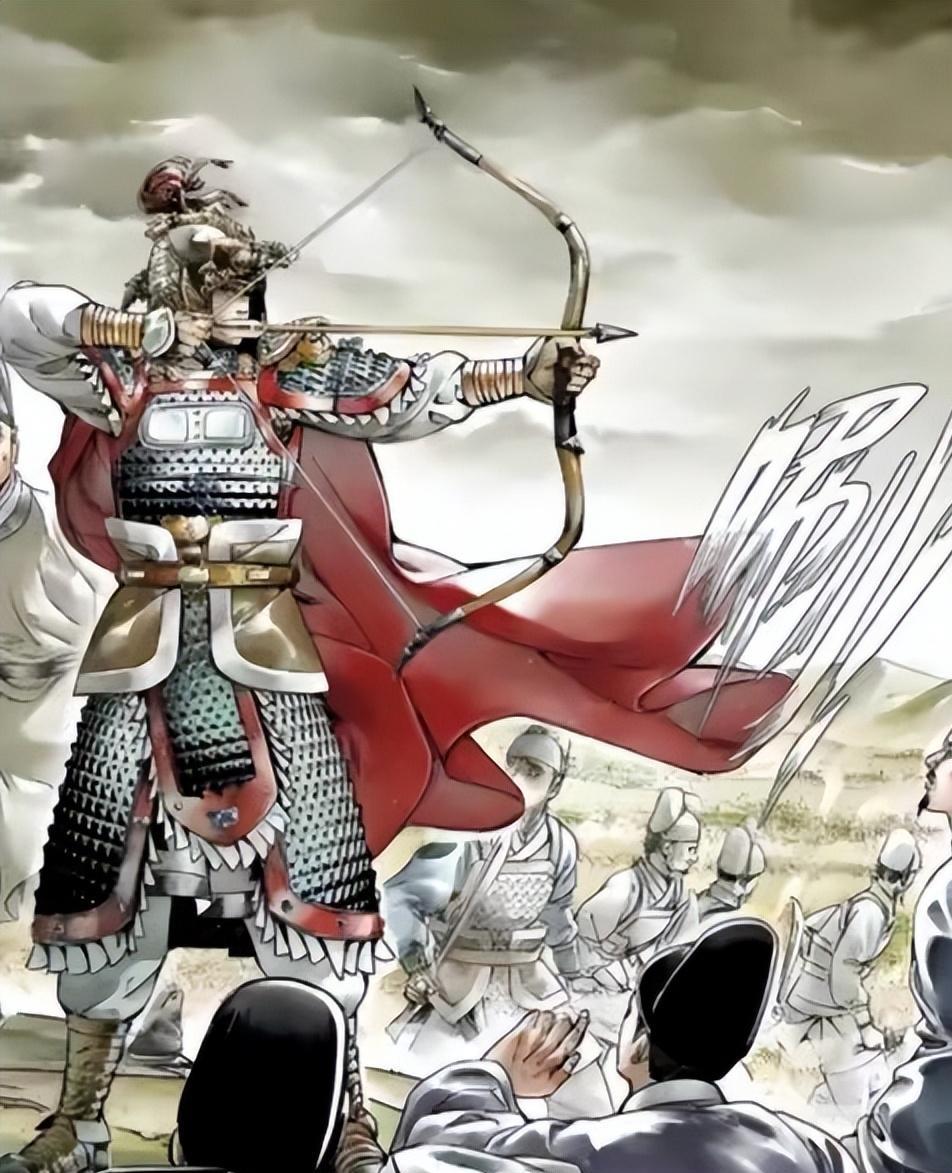

为什么明清换代时,几乎没有文人殉国? 南宋灭亡时,文人殉国成潮,文天祥“人生自古谁无死”的绝笔,陆秀夫背着幼帝跳海,十万军民追随,其中不少是士大夫——他们将“忠宋”与“守华夏道统”绑定,视元为“蛮夷”,宁死不妥协。 但元朝统治稳定后,情况逐渐变化。元朝不重科举(近百年仅开科16次),反而让文人脱离了科举束缚,不必死一条道走到黑,有了更多生活选择,过得反而更舒展。 关汉卿写小说戏曲为生,马致远以“小桥流水人甚至有人靠行医、经商、当幕僚。 到了明清换代,文人投降便少了心理负担。 钱谦益作为明末文坛领袖,先宣称“水太凉”不肯殉国,后直接降清。 更有文人直白怀念元朝:学者陆世仪曾说“元时吏治虽疏,而民生颇乐”。 因为元朝对地方管控松,文人既能保有田产,又能结社讲学,比明清的文字狱、严苛科举更自在,这种“舒服”的记忆,让他们对改朝换代少了抵触。

![历史上真正的奸贼是北宋六贼,高俅在这里连号都排不上[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/10592004370560617785.jpg?id=0)

大漠孤烟

有啊,明朝建立之初,还有文人以死效忠它们的大元

用户15xxx51

东林党就是国,徇什么国?