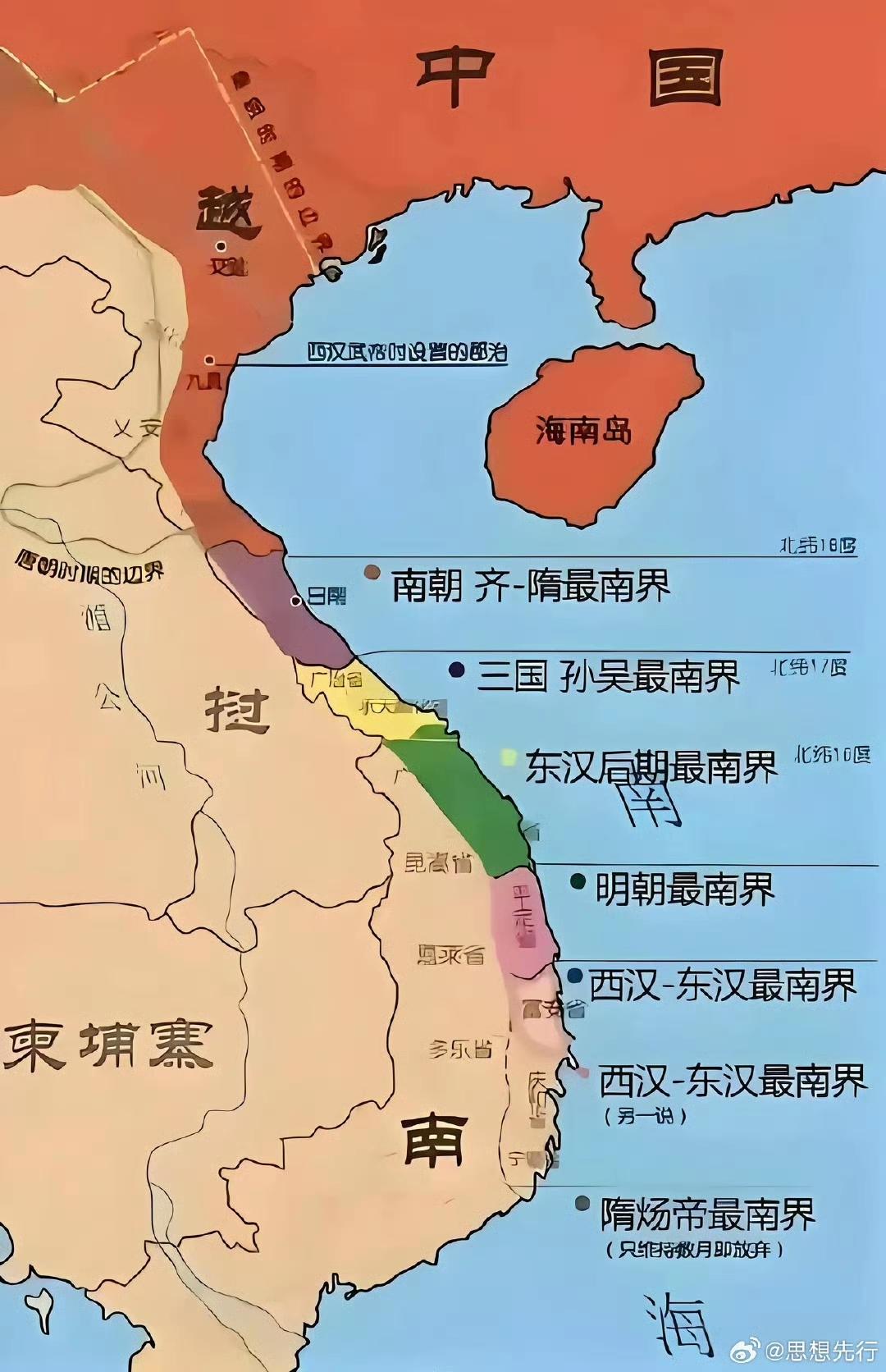

前美军上校 麦格雷戈说了句公道话: 中国从来不好战,他们只想搞钱! 你翻翻中国过去2000年的历史, 唯一扩张的时候就是蒙古人当家的那会儿, 其余时段中原地文明始终对扩张毫无兴趣, 因为他们觉得自己就是世界中心, 文明的楷模! 就说唐朝吧,那会儿国力强盛得能把突厥按在地上打,可打赢了之后压根没想着直接吞并,反而搞了个 “羁縻州” 制度。把突厥的地盘分成几十个州府,让原来的突厥首领接着当都督、刺史,只要承认唐朝的老大地位,按时来朝贡就行,甚至连税收都不用交上来。 唐太宗被周边部落尊为 “天可汗”,听着威风,其实更多是靠文明吸引力,周边部落主动来归附,唐朝才顺水推舟设了这些羁縻州,前后加起来有八百多个,却没派多少中原兵去驻守,说白了就是 “虚名我要,实责你担”,一点扩张的实利都不想沾。 要是真喜欢扩张,以唐朝的军事实力,早把西域、东北都改成直接管辖的州县了,犯不着费这劲搞 “间接管理”。 再看宋朝,这朝代更是把 “搞钱” 刻进了骨子里。虽然军事实力总被吐槽,但经济实力是真能打,巅峰时期 GDP 能占到世界的 60%,有的说法甚至到了 80%,比当时欧洲所有国家加起来还多。 东京汴梁的一个看城门的,生活水平都比西方同期的君主强。这么有钱的王朝,面对辽、金的威胁,首选不是打仗而是送 “岁币”,每年花点钱换和平。 而且边境互市一开,宋朝的瓷器、丝绸往外卖,辽金的马匹、皮毛往内运,赚回来的钱比送出去的岁币多好几倍,这种 “花钱买和平,再靠贸易赚回来” 的操作,简直是古代版的 “经济战”,比真刀真枪打仗聪明多了。 明朝的郑和下西洋更能说明问题,这要是换了欧洲国家,带着 2.7 万人的庞大船队,早就开始抢殖民地、掠黄金了,可郑和船队满船装的都是瓷器、丝绸、茶叶,到了地方先给当地国王送赏赐,然后再公平交易。 明朝实行 “厚往薄来” 的原则,赏赐的价值往往比对方进贡的东西高得多,比如在古里国交易时,双方定好价格就击掌为誓,绝不反悔,完全是正经生意人的做派。 船队带回了 185 种海外货物,有香料、宝石、药材,还有麒麟、狮子这些奇珍异兽,却没在任何一个地方建立据点、派驻军队。梁庄王墓里出土的金锭,明确刻着 “永乐十七年四月日西洋等处买到”,这就是郑和搞贸易的铁证,哪有一点征服者的样子? 后来隆庆开关,取消海禁,全球大概有 1 亿两白银源源不断流入中国,相当于现在几百亿美金,靠做买卖就赚得盆满钵满,谁还愿意冒风险打仗扩张。 就像汉朝打通西域,不是为了占领,而是为了保护丝绸之路的贸易通道,让中国的丝绸能卖到欧洲,欧洲的宝石能运回来。后来设西域都护府,也只是维持秩序,没把西域变成中原的郡县,当地的城邦还是自己管自己。 这种 “文明中心” 的心态,还催生出了朝贡体系。周边国家比如朝鲜、安南,主动来朝贡,不是因为被打怕了,而是想学习中国的文明。 朝鲜王朝把《朱子家礼》纳入科举,还专门派人来明朝学礼乐,临摹乐器带回家仿制;安南照搬中国的科举制度和汉字,连官服都跟明朝差不多。 中国对这些国家也很大方,赏赐的东西比他们进贡的值钱多了,本质上是 “用文明影响力换尊重”,跟西方靠武力搞殖民完全是两码事。 明朝甚至把朝鲜、日本等 15 个国家列为 “不征之国”,写进《皇明祖训》,明确说这些地方 “得其地不足以供给,得其民不足以使令”,打下来没用,还不如好好做邻居。 长城这东西也很能说明问题,它不是扩张的起点,而是防御的底线,刚好跟 400 毫米等降水量线重合,一边是能种庄稼的农耕区,一边是只能放牧的游牧区。 明朝修长城最频繁的时候,反而也是贸易最发达的时候,隆庆和议后,长城沿线开了很多互市,1575 年宣镇、大同、山西三镇的马市交易量就达 3.4 万多匹,比刚开马市时增长了近 5 倍。 蒙古部落用马匹换中原的梭布,每年能换到百万匹,足够部落里每个人分三匹。长城两边的人发现,做买卖比打仗划算多了,“庚戌之变” 那样的冲突再也没发生过,这就是 “不想战、只想换” 的真实写照。 反观蒙古人建立的元朝,那确实是个例外,他们靠骑兵横扫欧亚,可这种扩张模式跟中原文明压根不是一回事。 元朝入主中原后,虽然也沿用了一些中原制度,但骨子里还是游牧民族的掠夺习性,没多久就被推翻了。这反而更说明,中原文明本身就排斥这种靠武力扩张的模式,只有外来的游牧文明才会这么干。 说到底,中原王朝的逻辑很简单:能靠种地、做买卖吃饱穿暖,能靠文明影响力让周边国家服软,干嘛要打仗?打仗又花钱又死人,抢来的地盘还没用,纯属吃力不讨好。 这种 “重经贸、轻扩张” 的基因,从两千多年前就刻在骨子里了,麦格雷戈说 “中国从来不好战,他们只想搞钱”,确实没说错,这可不是什么贬义,而是一种精明的生存智慧。