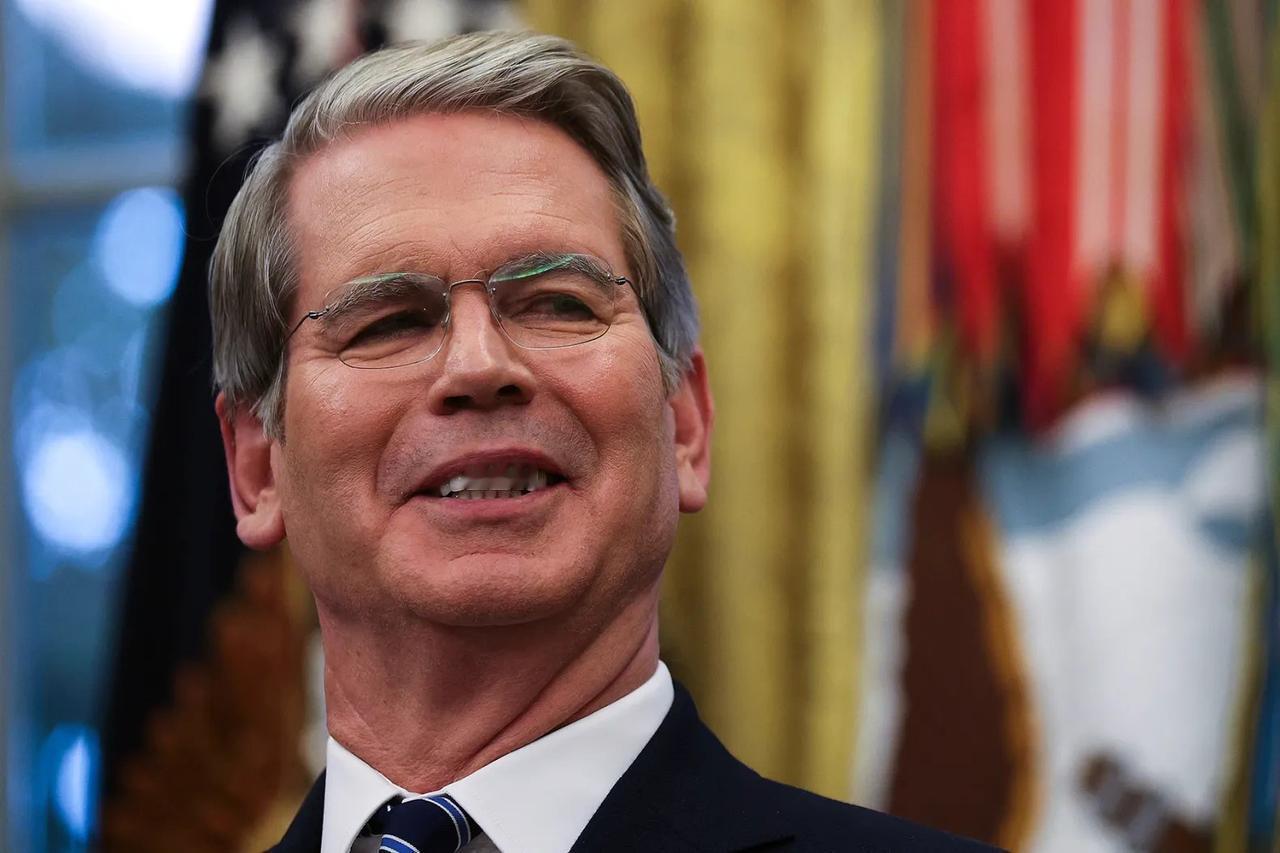

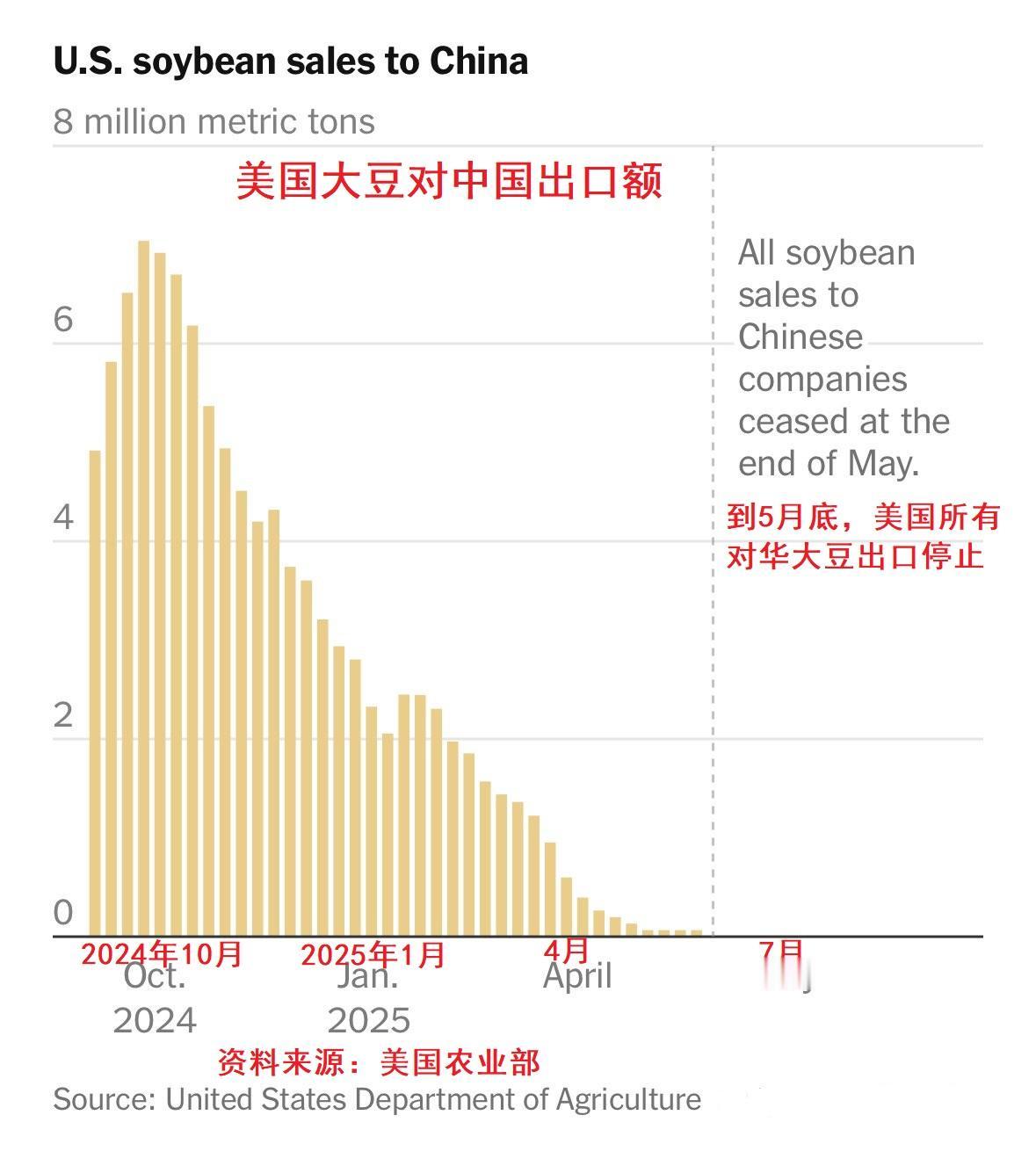

美国财长贝森特在电视上声称,他在中美日内瓦会议上问中国谈判对手,“为什么中国不继续购买大豆和其他产品?”他得到的回答就一个词:“拜登”。很显然,贝森特是在撒谎,因为中国人非常讲究外交原则,尤其是在谈判桌上绝对不会这么说。事实上,贝森特和特朗普总统一样,将对华关税战的失败归因到前任政府身上,是出于美国国内政治斗争的需要。 这事儿听起来就有点戏剧化了,像电影里的台词,而不是发生在严肃外交场合的真实对话。一个词的回答,还是“拜登”,这背后蕴含的戏剧冲突感简直拉满。 但只要稍微琢磨一下,就能发现这故事的含金量可能还不如电视剧本。中国外交的风格,向来以含蓄、严谨和字斟句酌著称,讲究的是“绵里藏针”和“求同存异”。 在正式的谈判桌上,即便是最尖锐的分歧,也会用一套标准的外交辞令包装起来,既表达立场,又留有余地。 你几乎不可能想象一位资深的中国谈判代表,用一个外国领导人的名字来回答一个复杂的经贸问题,这既不符合职业素养,也违背了基本的外交礼仪。这种沟通方式,与某些政治人物追求的短平快、冲击力强的表达,简直是两个世界。 那么,贝森特为什么要编造这样一个听起来很“爽”的故事呢?这背后恐怕藏着更深的算盘。我们不妨把时间线拉回到几年前,那场轰轰烈烈的贸易战。 当时,加征关税的大棒挥舞起来,口号是让制造业回流,减少贸易逆差。可几年下来,结果如何呢?数据显示,那些关税成本很大程度上转嫁到了美国本土企业和消费者身上,从农场的拖拉机到超市里的日用品,价格都在上涨。 中国作为全球供应链的核心环节,其地位并未被根本动摇,反而加速了市场多元化的步伐。对于许多依赖出口的美国农场主来说,他们失去的不仅仅是订单,更是长期建立起来的市场信任。这场被寄予厚望的关税战,在现实的经济数据面前,显得力不从心。 面对这样一个并不算成功的战绩,如何向支持者和选民交代?直接承认策略失误,无疑是政治自杀。于是,寻找一个“背锅侠”就成了最便捷的选择。 前任政府,自然成了最理想的目标。贝森特抛出的这个“拜登”一词的回答,就像是精心设计好的一个“梗”,它简单、直接、易于传播,能瞬间将复杂的经贸问题简化为一场党派间的恩怨情仇。 它巧妙地暗示:我们本可以做得很好,我们的政策是有效的,都是因为“拜登”政府后来的某些作为,才导致一切功亏一篑。 这种叙事方式,完美地迎合了国内政治斗争的需要,将经济上的挫败感,转化为了对政治对手的攻击力。 这个故事真正的听众,或许并不是那些关心国际关系细节的精英,而是更广大的普通民众。对于他们而言,复杂的贸易规则、供应链重构、关税传导机制,这些概念太过遥远和枯燥。 但一个充满戏剧性的小故事,一个“我们被前任坑了”的简单逻辑,却很容易被理解和接受。它将一场国家间的经济博弈,描绘成了一场类似办公室政治的“甩锅大赛”,让人们在情绪上找到一个宣泄的出口。 贝森特作为特朗普的亲密盟友,他的这番言论,与其说是在描述一次外交经历,不如说是在为未来的政治叙事铺路,提前构建一个有利于自己一方的舆论框架。 当一个政治故事被讲得如此生动,以至于人们都忘了去追问它的真实性时,这个故事本身就已经成功了。它不再是一个孤立的谎言,而是一个强大的政治工具,用来塑造公众认知,凝聚支持力量。 这不禁让人思考,在如今这个信息爆炸、真假难辨的时代,我们每天接触到的各种“猛料”和“内幕”,又有多少是经过精心编排的剧本呢? 当外交辞令被简化为网络热梗,当复杂的国际博弈被矮化为个人恩怨,我们失去的仅仅是真相吗?还是说,这本身就是一种新的、更高效的政治沟通方式?对此,你又有什么看法?

行者

一个把别人当傻子的政客