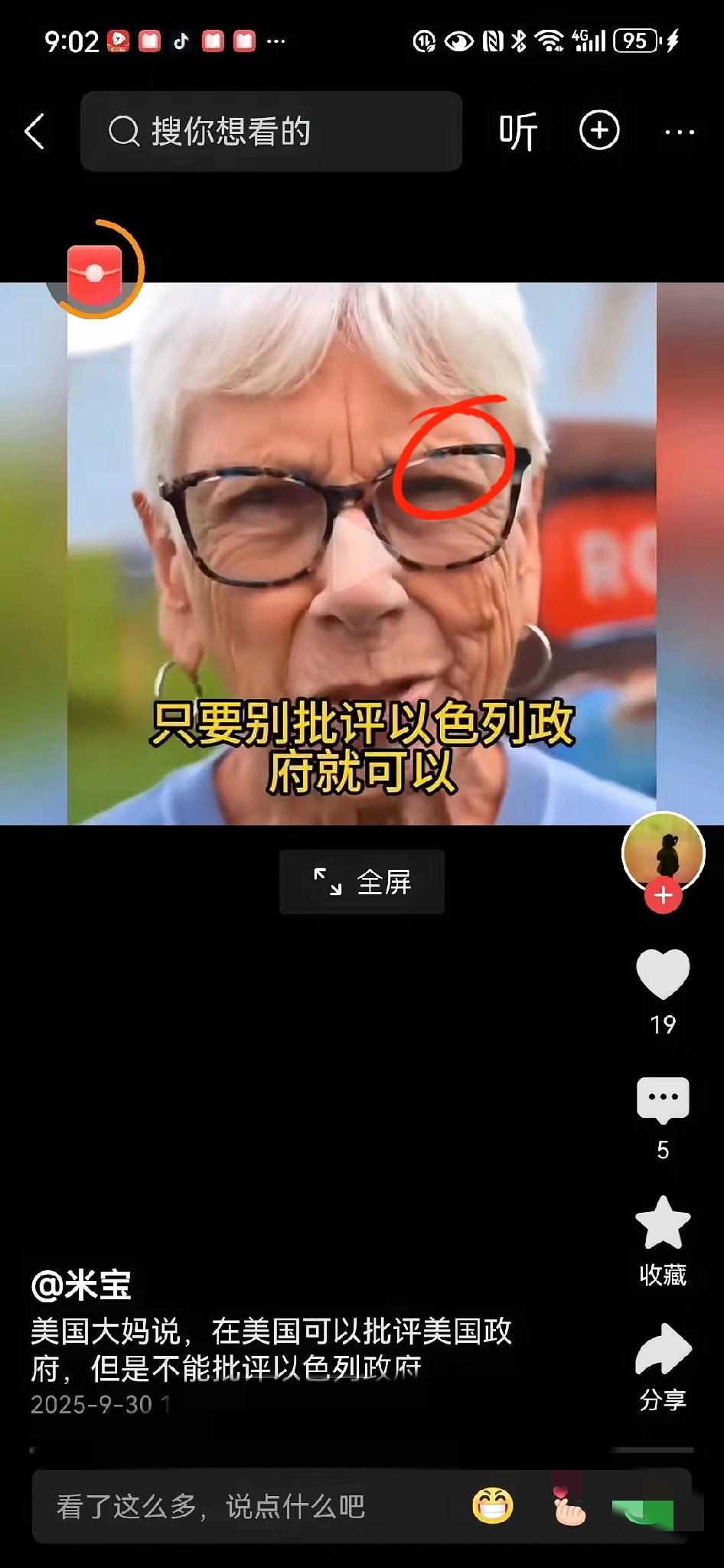

如今在美国有一个奇怪的现象,你不能去骂以色列,不能去骂犹太人,甚至可能会被封号,更严重的甚至会被判刑, 是你要去骂中国,去骂中国人的话,不但不会给你封号,还会给你推流量,这就是很多国外社交媒体的真实状况,你一旦说了以色列犹太人的不好,立马就会遭到封禁,但是你去说中国呢?恐怕就是另一个状态了。 这个现象让很多在社交媒体上活跃的人感到困惑,仿佛进入了一个无形的规则迷宫。一边是绝对的禁区,另一边却是狂欢的舞台。 当你打开一些主流的社交平台,试着输入一些对以色列政策持批评态度的词语,系统可能会立刻给你弹出一个警告,或者你的帖子干脆就石沉大海,连个水花都看不见。 更有甚者,账号会突然被锁定,提示你违反了“社区准则”中关于“仇恨言论”的条款。这种反应速度之快,执行力之强,让人不得不怀疑背后有一套极其灵敏的监控机制在运作。 这套机制似乎对“反犹”这个标签有着超乎寻常的警惕,任何可能被解读为指向这个方向的言论,都会被迅速掐灭在萌芽状态。 这种高度敏感并非凭空而来。它与深远的历史记忆和强大的社会政治力量紧密相连。二战期间犹太民族所经历的巨大创伤,在西方世界形成了一种集体性的道德愧疚和情感保护。 这种情感逐渐演变成一种政治正确,任何触碰这条红线的行为,都会被贴上“反犹主义”的标签,并招致整个社会体系的反弹。 各大社交媒体公司,为了规避政治风险和商业损失,自然会选择最稳妥的方式——从严审查。它们的算法和人工审核团队,被训练得对这类内容特别“过敏”,宁可错杀一千,也不愿放过一个,因为一旦被指责纵容反犹言论,其后果可能是灾难性的。 然而,当我们将目光转向另一个方向,整个画风就截然不同了。如果你发表一些批评中国的言论,无论是对其政策、文化还是人民的攻击,情况往往会变得有趣起来。 你的帖子不仅不会被删除,反而可能在短时间内获得大量的点赞和转发,平台的算法似乎特别青睐这类内容。它会像嗅到血腥味的鲨鱼一样,把你的帖子推送给更多可能对此感兴趣的用户,让你的声音被无限放大。 评论区里,各种附和、攻击甚至谩骂的声音会汇聚成一股洪流,形成一种“天下人共讨之”的声势。这种流量上的“优待”,与前者所遭遇的“封杀”形成了鲜明到刺眼的对比。 这背后的逻辑,其实也并不复杂。在当前的国际大背景下,中国被塑造成了一个主要的“竞争对手”甚至是“对手”。 在这种叙事框架下,批评中国成了一种“政治安全”的表达,甚至是一种获取认同感的快捷方式。社交媒体的算法核心是追求用户粘性和互动数据,而争议性、对立性的话题最能激发用户的情绪,促使他们参与讨论、点赞、争吵。 骂中国,恰好完美地契合了算法的胃口,它既能迎合某种主流情绪,又能带来巨大的流量红利,平台何乐而不为呢?它们不需要承担什么政治风险,反而能收获活跃度,这简直是一笔稳赚不赔的买卖。 于是,一个奇特的生态就形成了:一个话题被历史和政治的重压保护得严严实实,不容置喙;另一个话题则被地缘政治的洪流和商业算法的推波助澜,变成了可以随意攻击的靶子。 这已经远远超出了言论自由的范畴,更像是一场由历史、政治、资本和技术共同导演的默剧。每个人都在其中扮演着自己的角色,却可能并不清楚剧本的真正走向。 这种双重标准的存在,本身就值得我们深思。它让我们不得不去想,我们每天在网络上看到的信息,有多少是真实的世界,又有多少是被精心筛选和塑造过的“现实”?你有没有在自己的信息流里,也观察到类似的现象呢?欢迎分享你的看法。

踏雪寻云

舆论是被资本操控的。