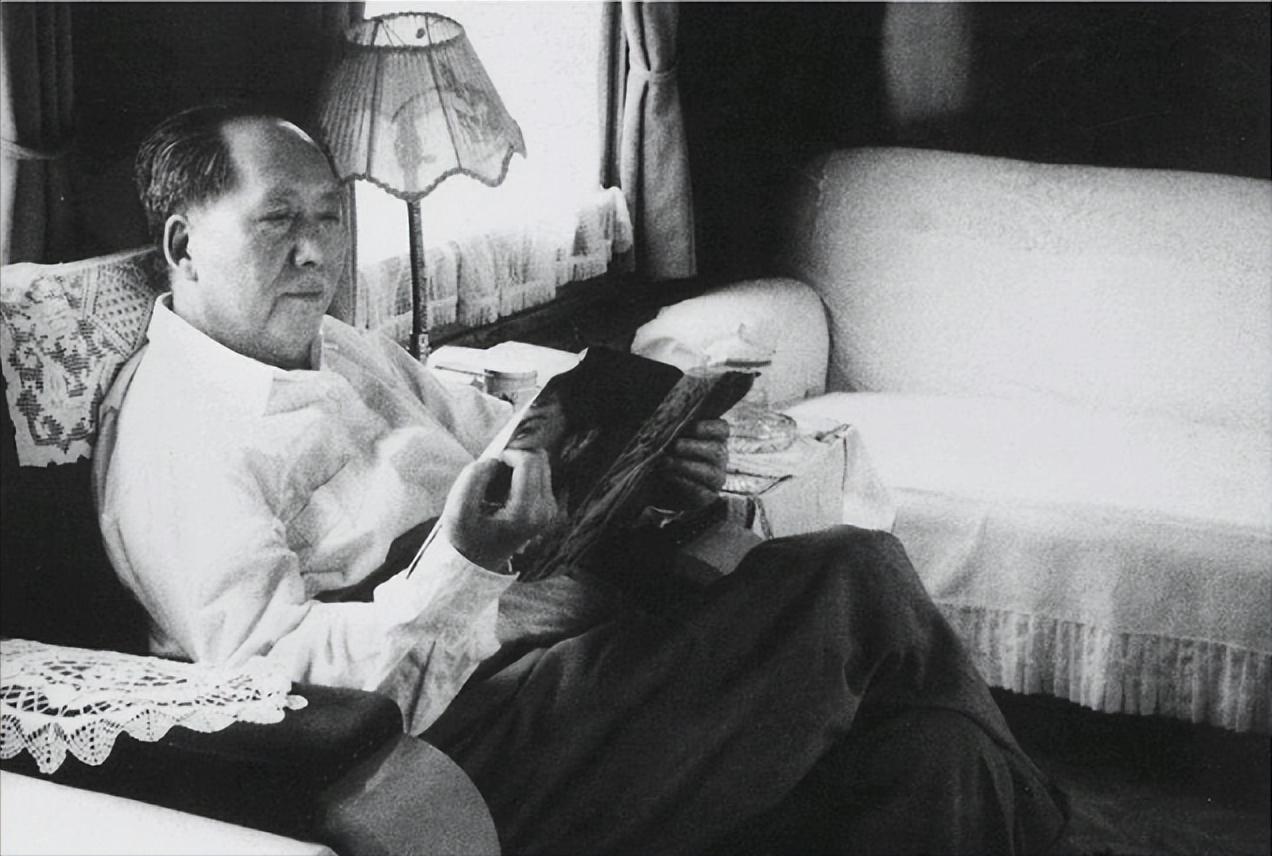

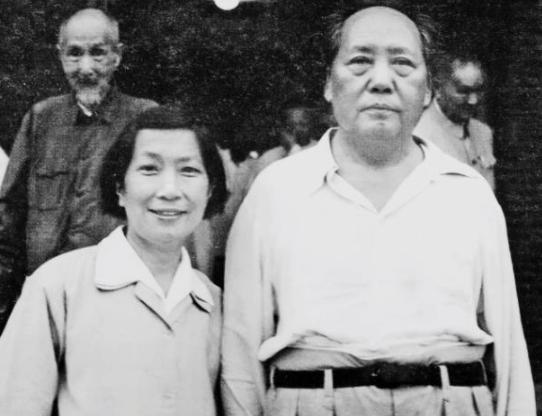

多么慈祥的容貌,多么高大的身躯,多么响亮的名字一一华国锋。观其身,闻其名就知是一个忠臣,伟人,不愧为毛主席亲自选定的接班人。毛主席放心,中国人民更放心!!! 老照片里,他总穿一身中山装,风纪扣系得板板正正,站在毛主席身边像一棵笔直的杨树。1976年,历史拐弯的那个秋天,天安门广场的花圈刚撤,长安街还飘着雨,他走进人民大会堂,嗓子不高,却稳稳当当宣布“粉碎四人帮”。一句话,把十年乱麻咔嚓剪断。那一刻,收音机前的老百姓愣了半秒,接着噼里啪啦放鞭炮,像过年。有人后来说,华主席的山西口音重,可老百姓听着就是踏实:庄稼院里的口音,准不会忽悠咱庄稼人。 他出生在山西交城,汾河水养大的山里娃。十几岁参加抗日,背着土枪跑山沟,外号“华政委”。村里老人回忆,他讲话慢,一句一顿,像数核桃,可句句落在地上能砸坑。解放后进湖南,从县委书记一路干到省委书记。洞庭湖涨水,他挽起裤腿跳堤,扛着麻包堵口子,身后跟着一整条街的市民。长沙人至今念叨:华书记在,洪水不敢撒野。后来调到中央,管农业,全国跑公社,兜里常揣着干粮——两块红薯干,咬一口,喝口水,接着走。秘书想给他买碗面,他摆手:农民还没吃上白面,我咽不下去。 毛主席逝世前,写下“你办事,我放心”六个字。老人家眼神不好,纸上的笔画发颤,可这句话分量重比千钧。1976年9月9日后,华国锋成了“接班人”。有人担心他扛不住,他却用行动回答:四人帮被拘,全国停止批斗,几百万“冤案”开始复查。大学恢复招生,知青回城,王府井书店门口排长队,青年抱着新出的《数理化自学丛书》傻笑。老百姓说不出“拨乱反正”这么文绉绉的词,只感觉天亮了,可以大口喘气了。 可他也犯难。十年乱摊子,农业减产,工厂停工,国库空得能跑耗子。他提出“两个凡是”,本意是稳住局面,却被批“步子太小”。再后来,改革开放的大潮涌来,他渐渐退到幕后。1981年,他辞去总理兼主席,搬出中南海,住在西皇城根南街一处普通四合院。门口不挂牌,只种两棵海棠。早晨自己提篮买菜,傍晚陪老伴散步,碰见街坊问:“华同志,早啊?”他笑着点头:“不早,太阳都晒屁股喽。”邻家孩子踢球打碎玻璃,他掏私房钱买新的,还帮孩子把球补好。谁也不敢相信,这就是曾经的一号人物。 有人替他惋惜:要是再大胆点,名字也许能写进更多历史章节。可我觉得,他更像老家村口那棵老槐树——暴风雨来了,先替你挡一阵;天放晴了,悄悄退到一旁。1980年代,农村推行包产到户,他回山西老家,蹲在地头跟堂弟拉家常:“政策我赞成,你们大胆干,干好了,我替你们高兴。”没有摄像,没有记者,说完拍拍土走了。堂弟后来办起面粉厂,雇了几十号人,给村里修路,树碑时刻了句话:“忘不了老哥的鼓励”,却连他名字都没敢写全,怕给他添麻烦。 晚年他爱写字,颜体楷书,厚重端正。最常写的一句是“为人民服务”,落款从来不盖章。有人求字,他先问:“你是为群众办事吗?”对方若含糊,他哈哈一笑,纸团一扔,再写一张“实事求是”送人。2008年,奥运火炬传递,他坐在电视机前看,突然扭头对孙子说:“当年我跑交城山,一宿四十里,这火炬手没我快。”家人都笑,笑完又鼻酸:九十岁的老人,还记得年轻时的步子。 老爷子走的那天,北京初秋,海棠果刚红。没有铺张的仪式,灵堂只摆一张黑白照,还是那件中山装,笑容慈得像个邻家大爷。自发来告别的人排了三圈,有湖南农民戴的草帽,有山西老乡扛的红薯袋。一位老太太哭着说:“华主席,您当年让俺回城,俺才有今天。”保安想维持秩序,被家属拦住:“让大家伙儿说吧,老爷子爱听群众说话。” 我写这篇时,窗外广场舞正热闹,大妈们跳着《交城山》,曲子他家乡的小调。我忽然想:如果华国锋还在,会不会搬个小马扎坐在旁边,跟着节拍轻轻点头?他没留下惊天动地的口号,也没把名字刻进高楼大厦,却让老百姓在最慌的年代里睡过几个安稳觉。对政治家来说,这或许比任何碑文都长久。 有人把历史比作大河,有人比作大戏。我觉得它更像一条村路,坑洼泥泞,华国锋就是那段路上的一块青石板——不耀眼,却实实在在让人踩过去,不至于陷进淤泥。今天,我们回头,看见石板还在,青草从缝隙钻出,绿得发亮。那一刻,你会明白:忠臣不必惊天动地,只需在风大雨急时,替老百姓撑一把伞,然后悄悄把伞留在原地。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。