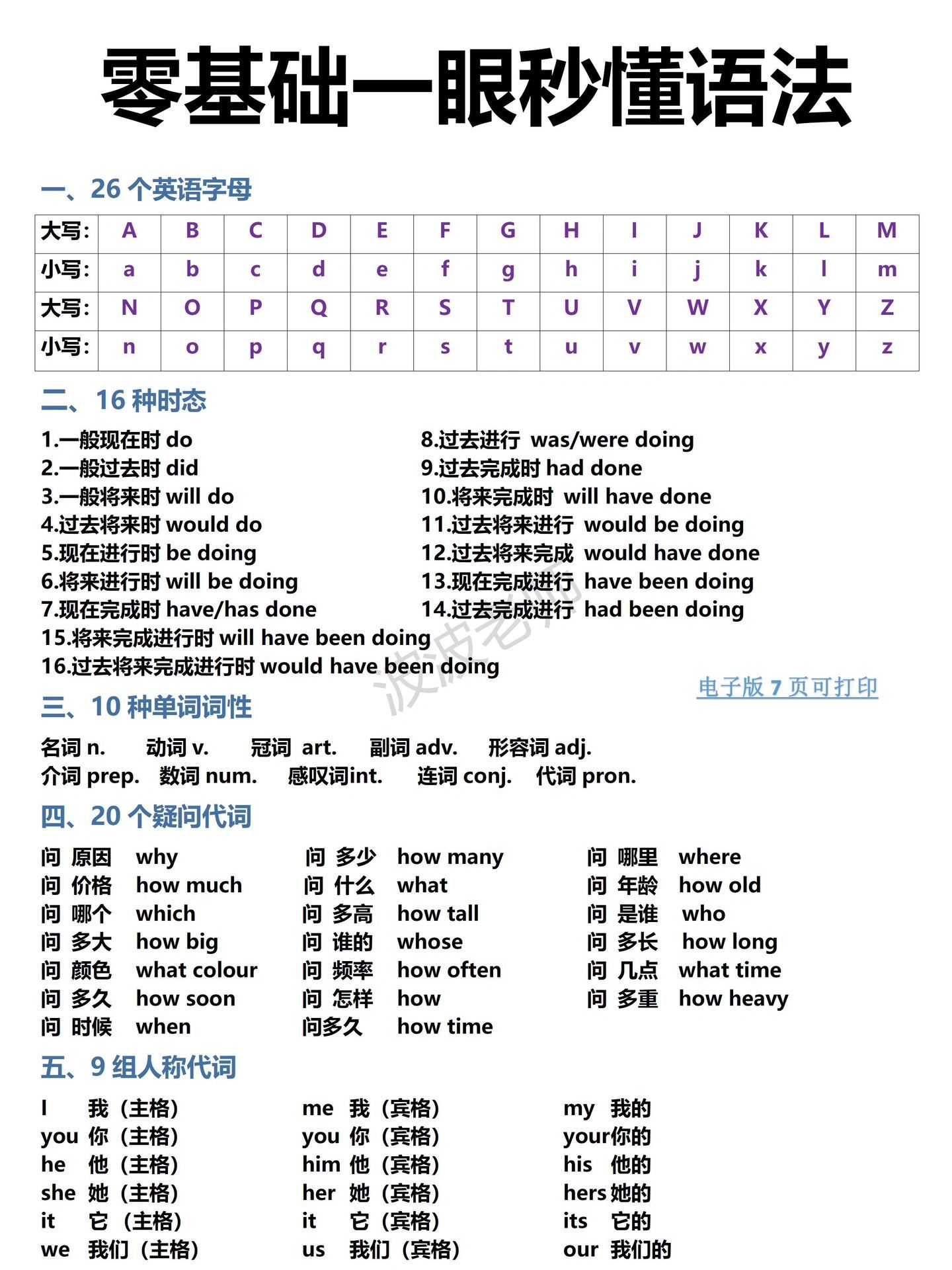

1997年,邓亚萍退役后去清华大学读书,第一堂课,老师问她:“你的英语如何?”邓亚萍尴尬地回答:“我连26个英文字母都认不全。” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 当时,这位手握18个世界冠军、4枚奥运金牌的“乒乓皇后”,刚刚在亚特兰大奥运会上包揽单双打金牌,却选择彻底归零,转身扎进完全陌生的英语世界。 很多人不理解,为什么要在巅峰期放弃熟悉的赛道?答案藏在她一次刻骨铭心的经历里。 退役前,邓亚萍受萨马兰奇提名成为国际奥委会运动员委员会委员。但第一次参会时,全场只有她一人需要翻译协助。 委员们用英语激烈讨论,她却因语言障碍无法融入,更谈不上为发展中国家运动员发声。 那种“局外人”的无力感,让她下定决心攻克语言关。她后来坦言:“这正体现了‘永远服务于祖国需要’的清华精神。” 初入清华时,邓亚萍的英语水平甚至不及中学生。老师让她写26个字母,她费劲地写出大小写混杂的版本。 但运动员的韧性让她迅速调整心态:虽然我的英文水平最差,但我经历的压力是其他同学无法比的。任何事情从现在开始都不晚。 她将球台前的拼搏精神移植到书桌前:每天早早起床练习听说读写,睡前枕头上满是掉落的头发。 学校为她安排了程慕胜、吕中舌、范红三位专家级教师,量身定制课程表,兼顾她每周三次回国家队带训的安排。 她像分析球路一样摸索学习方法—听力弱就反复听录音,语法不懂就逐条攻克,甚至把单词卡片揣在兜里,利用碎片时间记忆。 这种“不服输”的劲头很快见效,2001年北京申奥时,她作为申奥大使站上陈述台,用流利英语讲述中国故事:“我国有4亿青少年,能否邀请你们到我们家来做客?” 而8年前首次申奥时,她只能机械背诵英文稿。这一刻,全世界看到了中国运动员的蜕变。 清华本科只是起点,邓亚萍先后拿下诺丁汉大学硕士学位、剑桥大学经济学博士学位,用11年完成从“字母认不全”到学术高峰的跨越。 在剑桥撰写博士论文期间,她将奥运品牌作为研究方向,结合北京奥组委市场开发的工作实践,写出角度独特的学术成果,连导师都称赞“首次有人从商业视角系统研究奥林匹克品牌”。 2008年,她身着博士袍在剑桥毕业典礼上接过证书,丈夫和儿子在场见证。她说:“这心情不亚于夺奥运金牌。” 同年,她作为北京奥运村新闻发言人,面对110家国际媒体侃侃而谈,用软中带硬的回答化解尖锐提问,被外媒评价为“标准体育官员”。 邓亚萍的转型之所以成功,关键在于将体育精神注入学术与事业。她曾比喻:“就像打乒乓球,没有新技术就很难站住脚。” 无论是绑沙袋练步法的童年,还是熬夜查资料的剑桥夜,她始终相信:只要敢想,并且脚踏实地去做,就可以成功。 如今,她创办体育产业基金,扶持青少年体育教育,继续践行“为祖国健康工作五十年”的清华传统。 从用球拍为国争光,到用知识在国际舞台发声,邓亚萍证明:真正的冠军,永远敢于在人生新赛场上“发球”。 信息来源: 央广网《邓亚萍喜获剑桥大学博士学位》 人民文摘《邓亚萍:37岁的正局级官员》 清华大学校友访谈《邓亚萍:唯有知难而进,方成人生满贯》 新京报《“大魔王”邓亚萍:从26个字母写不全,到剑桥博士》