秋分是秋季的重要节气,标志着自然界进入阴阳均衡状态,人体需顺应“收敛”之气,以“平衡阴阳、防燥润肺、调和脾胃、养神护阳”为核心开展养生。结合2025年最新中医养生建议(如国家卫健委、山西省卫健委及中医专家解读),以下从起居、饮食、运动、情志、穴位调理等多维度,详细阐述秋分的中医养生要点:

一、起居调摄:顺应阴阳,避凉防燥

秋分后昼短夜长,阳气渐收、阴气渐长,起居需遵循“早卧早起,与鸡俱兴”的原则(《素问·四气调神大论》)。

• 作息规律:尽量在晚上10点前入睡,清晨6-7点起床。早睡可顺应阴精收藏,养“收”气;早起能顺应阳气舒达,使肺气得以舒展,避免熬夜耗散阳气。

• 保暖避寒:秋分后凉燥明显,需重点保护颈项、肩背、腹部、双脚等部位。颈项是“阳经之海”(督脉、膀胱经循行处),受寒易引发感冒、颈椎病复发,应避免穿低领、露背装;腹部受凉会损伤脾胃阳气,脾胃虚寒者可穿肚兜或用温热敷贴;双脚皮肤薄、脂肪少,睡前可用40℃左右温水泡脚(加入生姜片效果更佳),促进血液循环,预防寒邪入侵。

• 增减衣物:“秋冻”需适度,以“微凉而不寒”为宜,避免过早穿厚衣服导致阳气郁闭。但体质虚弱的老人、儿童夜间入睡后需盖好被子,防止腹部、腿脚受凉。

二、饮食调养:滋阴润燥,调和脾胃

秋分后气候干燥(凉燥为主),易伤肺津、损脾胃,饮食需遵循“清润、温润、健脾”的原则,兼顾“燥者润之”与“温和养脾胃”。

• 宜食食物:

◦ 滋阴润燥:优先选择梨、银耳、百合、麦冬、沙参、蜂蜜、山药、莲子、芝麻等“润”性食物,可缓解秋燥(如口干咽痛、干咳少痰、皮肤干燥)。例如,山西省卫健委推荐的“百合莲子银耳粥”(百合15克、莲子15克、银耳15克、小米50克、雪梨1个),能润燥健脾、滋阴安神;湖南中医药管理局推荐的“蜂蜜芝麻饮”(黑芝麻粉30克+蜂蜜10克),可养肺润燥、润肠通便。

◦ 健脾和胃:初秋脾胃功能尚弱,需避免生冷寒凉(如冷饮、生鱼片),可适当食用山药、莲子、红枣、桂圆等温和食物,调理脾胃。例如,山西省中医院推荐的“山药枸杞鲫鱼汤”(鲫鱼1条、枸杞30克、鲜山药200克),能滋补润燥、健脾益气。

• 忌食食物:避免辛辣、油炸、生冷之物(如辣椒、火锅、冰饮),以免助燥伤阴、损伤脾胃。

• 体质调整:阴虚体质(易上火、口干、便秘)可侧重银耳、梨等滋阴食材;阳虚体质(怕冷、腹泻)可在润燥基础上稍添红枣、桂圆,但避免过度进补(如羊肉),以防“燥上加火”。

三、运动调理:轻缓适度,收敛阳气

秋分后宜选择平缓、低强度的运动,如散步、太极、八段锦、五禽戏等,以“微微汗出”为宜,避免大汗淋漓耗散阳气。

• 运动原则:遵循“秋收”自然法则,运动强度不宜过大,避免过度耗散阳气。例如,湖南中医药管理局推荐的八段锦、太极拳,能从“形、气、神”三个层面锻炼,适合秋季养生。

• 注意事项:运动前需做好热身,避免突然剧烈运动;运动后及时补充水分(温水为佳),防止脱水。

四、情志调节:收敛神气,避免悲秋

秋分后日照减少,人容易产生“悲秋”情绪,需注重情志调节,保持心情舒畅。

• 情绪管理:多晒太阳、多与亲友交谈,培养乐观心境;可通过登高、赏菊等方式,舒缓情绪,避免“大喜大悲”。

• 穴位按摩:可按摩鱼际穴(第一掌指关节根部,大鱼际边缘赤白交界处),每次1-3分钟,每天数次,能缓解咽干咽痒、喉咙肿痛等秋燥症状;也可按摩列缺穴(前臂桡侧,腕横纹上1.5寸),缓解咽喉不适。

五、穴位调理:补养肺气,通经活络

秋分穴位养生以“补养肺气”“调和脾胃”为原则,推荐以下穴位:

• 肺俞穴:位于背部第3胸椎棘突下,旁开1.5寸,是肺脏之气输注之处,按摩可解表宣肺、清热理气,缓解咳嗽、气喘等症状。

• 大肠俞穴:位于腰部第4腰椎棘突下,旁开1.5寸,是大肠经气汇聚之处,按压可缓解肠道不适(如便秘、腹泻)。

• 足三里穴:位于小腿外侧,犊鼻下3寸,胫骨前嵴外1横指处,按摩可健脾和胃、益气养血,适合脾胃虚弱者。

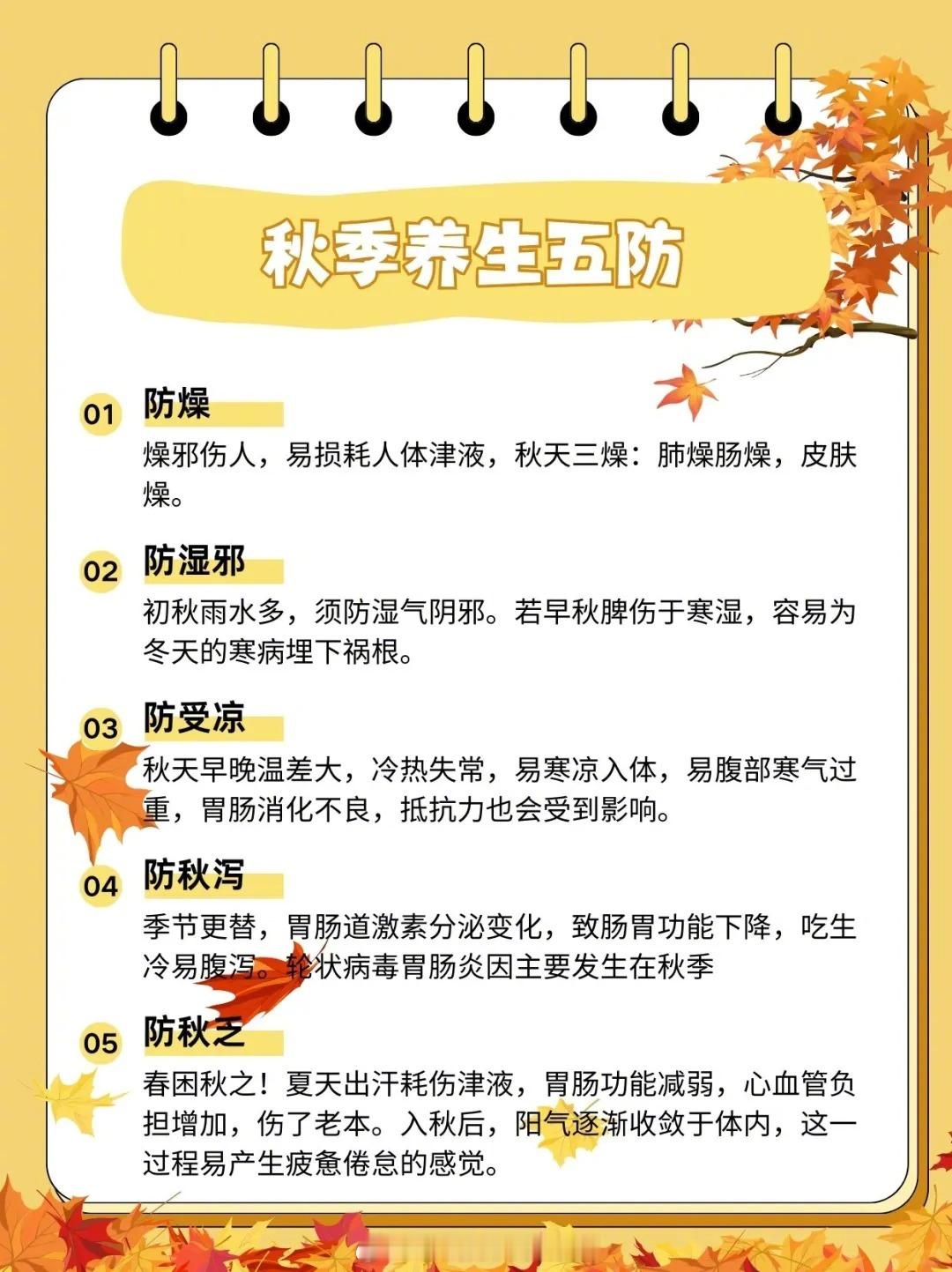

六、注意事项:预防疾病,及时添衣

秋分后是感冒、咳嗽、过敏性鼻炎、腹泻等疾病的高发期,需注意:

• 预防流感:及时接种流感疫苗,勤洗手、科学戴口罩、室内常通风,少去人群密集的地方。

• 应对秋燥:除了饮食调理,还可用加湿器保持室内湿度(40%-60%),避免皮肤干燥;皮肤干燥者洗澡水温不宜过高(37℃左右),时间不宜过长(15分钟内),浴后及时涂抹润肤乳。

• 及时添衣:根据气温变化及时增减衣物,避免受凉;体质虚弱者可随身携带薄外套,以防气温突变。

总之,秋分养生需顺应“阴阳均衡”的自然规律,从起居、饮食、运动、情志等多方面入手,兼顾“防燥”与“护阳”,才能为冬季健康打下坚实基础。节气的硬核养生