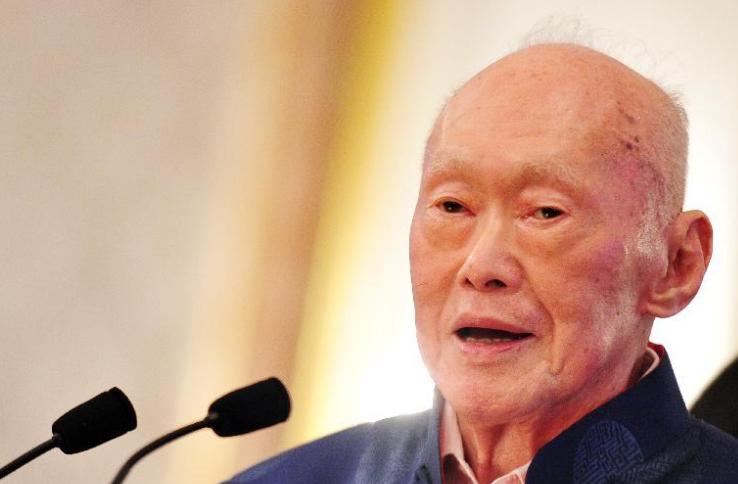

一位新加坡华人终于说了实话,他表示,在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反。 1965年8月9日,新加坡广播突然中断了流行歌曲,播音员用沉重的声音宣读了独立宣言。这天对新加坡人来说从来不是节日,李光耀在回忆录里写过:“我们从没争取过独立,这是强加在头上的。” 当时的新加坡就像掉进马来海洋里的一叶华人小舟,周围是一亿多马来穆斯林人口,而这个刚从马来西亚分家出来的小岛,面积只有214平方英里,连淡水都要靠马来西亚供应。 分家的伤痛至今还在隐隐作痛。1963年新加坡刚加入马来西亚联邦时,本想靠着这个大家庭过好日子,结果两年里就爆发了两次华人和马来人的种族骚乱。马来西亚政府的马来人优先政策让新加坡的华人政客忍无可忍,最终在1965年被“扫地出门”。 李光耀在电视上宣布独立时哭了,他知道这个弹丸之地的生存危机才刚刚开始——如果被周边国家当成“华人国家”,新加坡迟早要被孤立死。 说白了,新加坡的华人身份从一开始就是个麻烦。周边的马来西亚、印尼都是马来人主导的国家,新加坡要是敢高举华人旗帜,别说经济合作了,恐怕连喝水都成问题。 直到今天,新加坡和马来西亚还在为上世纪60年代签的供水合同吵架,马来西亚觉得当年卖水太便宜,新加坡则担心断水风险。这种现实压力下,李光耀政府只能硬着头皮搞“去华人化”,不是否定华人血脉,而是必须把“新加坡人”这个身份捧到最高。 所以当1976年李光耀第一次访问中国时,才会那么小心翼翼。彼时的中国刚走出动乱,而新加坡已经在多元种族的道路上走了十年。李光耀知道,哪怕多说一句亲近的话,都可能让周边国家警觉:“你看,果然是中国的小兄弟。”这种如履薄冰的处境,逼着新加坡从建国第一天起就必须斩断“血缘认同”的幻想。 在新加坡租组屋时,中介总会先问清楚你的种族——这不是歧视,而是政府规定。1989年推出的种族融合政策至今还在生效:每个社区的华人不能超过84%,马来人22%,印度裔和其他族群10%;到了楼栋层面,华人比例放宽到87%,马来人25%。这政策看着死板,却是新加坡防止族群隔离的撒手锏。 学校里的身份塑造更细致。新加坡的官方语言有四种:英语、华语、马来语、泰米尔语,但工作和教学语言首推英语。这种选择太聪明了——英语是族群间的中性语言,不会让任何一个种族觉得被偏爱。 孩子们上公民课的时候,老师会带着讨论“新加坡为什么要搞多元种族”,分析各种政策背后的权衡。历史课上会重点讲1965年独立的艰难,让年轻一代明白“新加坡人”这个身份有多来之不易。 文化上的融合更是潜移默化。新加坡的华人过年时会贴春联,但也会去邻居家吃马来族的开斋节美食;端午节包粽子,却可能用的是东南亚的香兰叶。 这种社会工程学的效果很明显:新加坡华人的户口本上,“种族”一栏可能写着“华人”,但心里的第一标签绝对是“新加坡人”。他们会为新加坡队在奥运会获奖欢呼,会关心组屋价格和CPF公积金,这些现实的国家连接,早已超过了遥远的血缘羁绊。 李光耀曾公开说过:“新加坡不能走中国的路。”这话在一些人听来可能刺耳,但放在新加坡的处境里就很好理解。冷战时期,东南亚是意识形态的角斗场,新加坡夹在共产主义和西方阵营之间,只能选边站。它坚定地靠向美国,不是因为喜欢西方,而是因为需要安全保障和经济合作。 对中国的态度更是如此。新加坡和中国的贸易额很大,华人企业家往来频繁,但政府层面始终保持着分寸。李光耀第一次访华时,举止得体却保持距离,这种外交风格成了传统。 新加坡不会因为华人多就偏向中国,也不会因为要讨好西方就疏远中国。它在南海问题上的立场、在中美贸易战中的态度,永远基于“新加坡利益最大化”这个原则。 年轻一代华人更能理解这种理性。他们学中文,但更在意英语能力,因为这关系到就业;他们会去中国旅游,但留学更可能选欧美;他们知道自己的祖先来自中国,但更清楚自己的未来在新加坡。 说到底,新加坡华人的“不亲中”,不是情感上的排斥,而是现实中的生存智慧。这个被马来世界包围、资源匮乏的小国,只能靠构建牢固的国家认同求存。当“新加坡人”这个身份能带来安全、福利和尊严时,血缘和语言自然就退居其次了。 那位说实话的新加坡华人其实说出了核心:国家认同从来不是天生的,而是被历史逼出来、被政策塑出来、被现实磨出来的。在新加坡这个特殊的舞台上,华人身份只能是文化底色,而不能成为国家标签——这就是半个多世纪生存教会他们的硬道理。