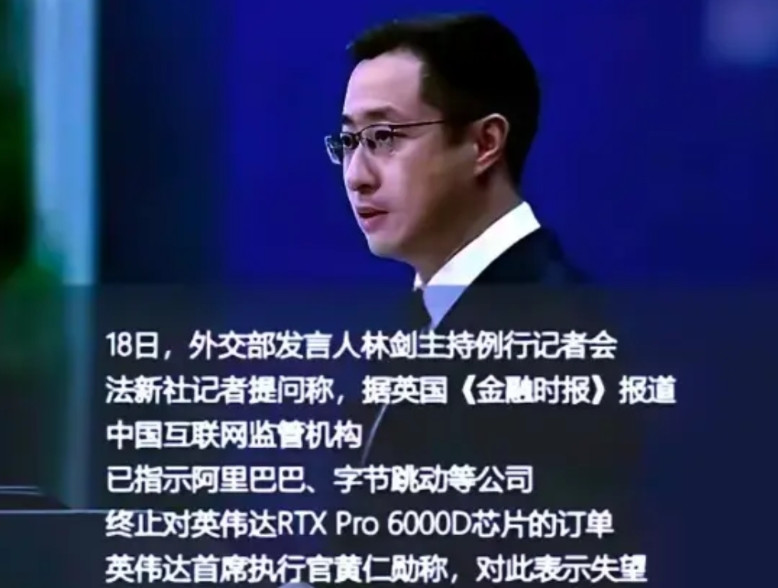

找个地方疗伤去吧。BBC18日写道:“中国禁止采购英伟达某芯片后黄仁勋表示‘失望’。他说美国需要‘确保全世界都能使用这项技术’,包括中国。” 黄仁勋的“失望”情绪不难理解。英伟达深耕中国市场三十载,这里曾是其重要的销售市场和应用场景。 然而,近年来英伟达的处境愈发尴尬,很大程度上源于其自身配合美国政府的出口管制政策。相关政策对高端人工智能芯片对华出口设限,这一举措使得英伟达陷入困境。为维系市场份额,该公司不得不推出性能显著缩减的“特供版”芯片,以应对当前不利局面。 这些特供芯片不仅性能难以满足中国科技企业日益增长的人工智能需求,性价比不高,甚至在交付上也频频出现问题,许多中国企业下了订单却迟迟拿不到货。 这种“美国优先”的傲慢做法,自然难以获得中国市场的认可。更关键的是,芯片作为数字时代的核心,其安全性至关重要。 在人工智能技术深度赋能金融、政务、医疗等关键领域的今天,使用可能存在安全隐忧的外国芯片,潜在风险不容小觑。 斯诺登事件早已揭露了美国技术监控的潜在风险,而芯片级的安全漏洞可能带来更致命的威胁。尽管英伟达公开声称其芯片“不存在后门”,却从未提供令人信服的技术证据,这进一步加剧了中方的担忧。 中方的反应并非临时起意或孤立事件,而是经过深思熟虑的战略回应。中国国家市场监管总局率先官宣对英伟达展开反垄断调查。旋即有消息传出,中国互联网监管机构要求国内头部科技公司全面停购英伟达人工智能芯片,即便已下订单,亦需终止。 这套“组合拳”明确传递出一个信号:中方反对在经贸科技问题上对特定国家采取歧视性做法,合作必须建立在公平、对等的基础上。 美国既想通过技术封锁限制中国发展,又不愿失去中国巨大的市场红利,这种双标态度是行不通的。 近年来,以华为昇腾、寒武纪等为代表的国内芯片企业已在特定场景实现突破。虽然整体性能与业界顶尖水平或许仍存差距,但政策引导与市场需求的结合正在迅速缩短这一差距。 国产芯片在政务、电力等关键行业的渗透率明显提升。有报道显示,中国本土芯片市场规模在2023年已达两千多亿元人民币,国产芯片的崛起正在加速。 近日,华为宣布推出全新人工智能计算基础设施,该设施采用其自主研发的昇腾芯片。华为宣称,此系统在部分指标上可超越国外同类人工智能计算系统,展现出强劲的技术实力。 阿里巴巴和百度等科技巨头也已开始使用内部设计的芯片来训练其人工智能模型,部分取代了英伟达的产品。 这意味着,英伟达面临的不仅是一时的采购禁令,更是一场逐渐深化的国产化替代浪潮。这条路虽然艰难,但方向明确,只有把核心技术攥在自己手中,才能真正摆脱“卡脖子”的风险。 芯片之争的背后,是一场关于技术主权和产业安全的终极博弈。美国的出口管制政策短期内或许能对中国科技企业造成一定压力,但从长期来看,这种限制正在加速中国技术自主化的进程。 黄仁勋心怀技术普惠全球之愿景,亦涵盖中国。此愿看似绮丽动人,然而在当下错综复杂的地缘政治格局中,技术流动已远非单纯的市场行为那么简单。 它不可避免地与国家安全、全球技术主导权以及国际规则的深层次博弈紧密相连。中美竞争未来可能会呈现一种新型的“冷和平”状态:双方在军事上避免直接冲突,在科技领域继续竞争,但在某些关键产业链上保持有限合作。 这种模式既不同于冷战时期的美苏全面对抗,也不同于全球化鼎盛时期的全面合作,而是一种介于两者之间的新形态。 对于英伟达这样的跨国企业而言,能否在政治压力与市场规律之间找到平衡,将决定其未来的生存空间。 黄仁勋表示将“耐心应对”,并继续支持美国政府解决地缘政治问题,同时也支持中国政府和中国企业,这种左右摇摆的立场,恰恰暴露了跨国企业在中美科技战中的困境。 而对中国来说,无论外部环境如何变化,自主创新的脚步只会越来越坚定。这场博弈没有赢家,但注定重塑全球科技格局。 素材来源:黄仁勋称对有关中国企业被要求不得购买该公司芯片失望,中方回应 2025-09-18 15:28·澎湃新闻