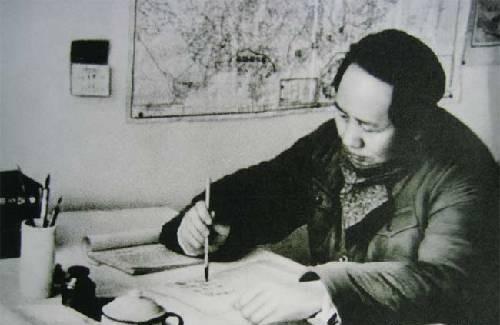

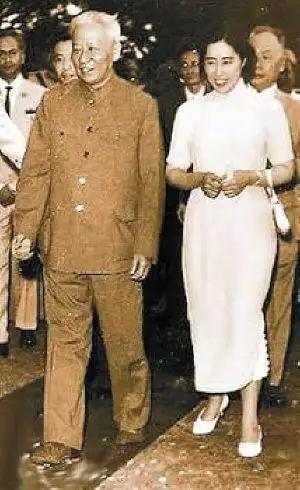

毛泽东在韶山冲上屋场住了17年,在中南海丰泽园也住了17年。让人不解的是,毛泽东为什么中途突然舍弃丰泽园,而搬到游泳池居住呢? 1949年3月,中共中央从西柏坡迁往北平。起初,毛主席一行人住在香山双清别墅。直到同年9月,为了方便参加新政协会议,他才正式搬入中南海,住进了丰泽园里的“菊香书屋”。 这丰泽园可不是一般的地方,它曾是清代皇帝看戏、宴请宗亲的场所,园内的颐年堂更是康熙皇帝的书房。毛主席选择的菊香书屋,名字雅致,院落幽静,充满了浓厚的历史气息。从1949年到1966年,整整17年,这里不仅是毛主席的家,更是新中国的“总设计室”。 在这里,他挑灯夜战,签署了《关于中华人民共和国国都、纪年、国歌、国旗的决议》;在这里,他运筹帷幄,指挥了抗美援朝的每一场关键战役;也在这里,他挥毫泼墨,写下了无数影响深远的诗词文章。可以说,菊香书屋的每一块砖瓦,都见证了新中国从诞生到成长的风风雨雨。它不仅仅是一个住处,更是一个时代的象征,是无数中国人心中神圣的红色地标。 然而,就是这样一个意义非凡的地方,毛主席却在1966年夏天决然地离开了。 说起中南海的游泳池,那还得追溯到上世纪50年代。当时,为了方便中央领导锻炼身体,中南海里修建了一个露天游泳池。毛主席酷爱游泳,几乎每天都要来这里畅游一番。后来,考虑到北方冬天寒冷,又在旁边加盖了一座室内游泳池。 这个室内游泳池,起初只是个单纯的运动场所。但毛主席工作繁忙,常常是处理完文件就直接过来游泳,游完泳累了,就在池边的休息室里小憩片刻,甚至直接在那里处理公务。久而久之,工作人员为了方便他,便在休息室旁边加盖了书房、卧室和会客厅。一个简单的游泳池,就这样慢慢演变成了一个功能齐全的“宅子”。 1966年,当毛主席决定搬离丰泽园时,这个游泳池边的“新家”就成了他的首选。那么,究竟是什么原因,让他做出这个在外人看来有些“草率”的决定呢? 首先,是出于一种个人的生活习惯和偏好。 毛主席一生简朴,对居住条件并不挑剔。丰泽园虽然气派,但毕竟是旧时代的建筑,阴暗潮湿,房间格局也未必舒适。相比之下,游泳池边的房子是新建的,光线充足,布局也更符合他办公和生活一体化的习惯。他曾对身边的工作人员说:“我就喜欢这里,方便,游完泳就能看书,看完书就能睡觉。” 其次,也是一个非常私人但又关键的原因——他与江青的关系。 到了60年代中期,毛主席与江青的夫妻关系已经出现了难以弥合的裂痕。两人虽同住在丰泽园,却早已分居,平日里难得见上一面。搬到游泳池,实际上也是一种彻底的物理隔离,为他提供了一个更加清静、不受干扰的个人空间。 然而,最重要的原因,还是与当时的政治风暴紧密相连。1966年,正是“文化大革命”山雨欲来风满楼的时刻。 毛主席做出搬家的决定,背后有着深远的政治考量。丰泽园是党中央的核心所在,人员往来频繁,各方势力盘根错节。而游泳池这边,相对独立且封闭,更像是一个可以由他全权掌控的“独立王国”。 他需要一个绝对安静、绝对私密、绝对忠诚的环境,来构思和发动这场即将席卷全国的政治运动。 于是,这个游泳池边的住所,便成了他晚年最重要的“指挥所”。从这里发出的每一道指令,都深刻地影响了中国的历史走向。 就这样,毛主席在游泳池一住又是近十年,直到1976年病逝。他生命中最后的岁月,都在这个看似普通的地方度过。在这里,他会见了尼克松、田中角荣等外国元首,也在这里,他承受着病痛的折磨,思考着国家的未来。 回顾毛主席的这次搬家,我们不难发现,这不仅仅是一次简单的“乔迁之喜”。它背后反映的是一个时代的转折,也是一位伟人晚年心境的写照。 从象征着建国初期创业激情的丰泽园,搬到那个在特殊年代里充当着“指挥所”角色的游泳池,这本身就是一部浓缩的历史。 地点的变迁,往往是心境和时局最直观的反映。或许对于晚年的毛主席而言,丰泽园承载了太多建国初期的理想与辉煌,而游泳池,则更像一个能够让他抛开一切,进行最后思考与搏击的“战壕”。 如今,斯人已逝,丰泽园和那个游泳池都已成为供人瞻仰的革命圣地。当我们走过那红墙绿瓦,抚摸那冰冷的池水,或许更能体会到,历史的宏大叙事,最终还是由一个个具体的人,在一个个具体的地点,用他们的选择和行动书写而成的。