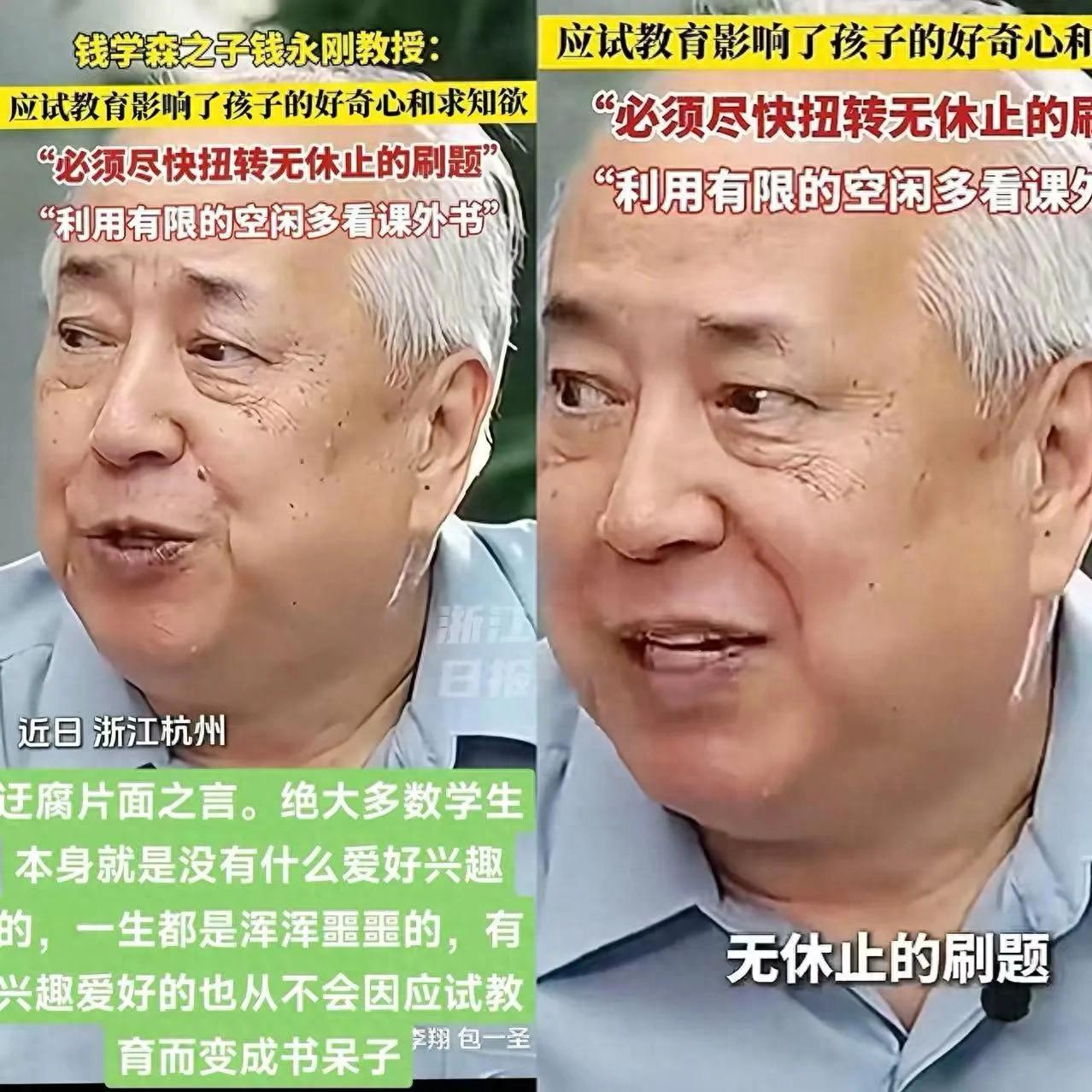

9月11日,钱学森之子钱永刚怒批教育:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!”[微风] 2025年9月,在一次面向师生和家长的教育活动上,钱学森之子钱永刚教授发表讲话。 他强调,目前中国教育体系中最欠缺的,并不是学生的考试成绩,而是如何有效保护孩子们的好奇心和求知欲。 钱永刚指出,过度依赖刷题和机械训练的教育方式,正在逐渐消磨孩子们对世界的探索兴趣。 杭州某重点中学最近的一项调研数据让人触目惊心:高中生平均每天刷题时间超过四个小时,其中有六成学生坦言,他们做题的目的只是为了应付考试,从来不去思考问题的本质,也几乎没有时间去探索自己真正感兴趣的内容。 长期的重复训练正在消耗孩子们的求知欲,让教育逐渐陷入一种危险的异化状态。 刷题教育的代价,比表面看到的更严重。 学生近视率不断上升,身体素质也连年下降,这只是显而易见的结果。更深层次的危机,则在侵蚀青少年的心理健康。 学校心理调研显示,有34%的学生长期感到“人生没有意义”,27%表示“对任何事都提不起兴趣”。 这种精神困境,被心理学家称作“空心病”,让原本充满潜力的孩子像被束缚的机器一样运作,在成绩单的光环下迷失了自我价值。 高校的调查结果进一步佐证了这一现象:真正能在高考中脱颖而出的学生,多半是那些兴趣广泛、敢于动手实践、不会只死记硬背的孩子。 钱学森当年强调,创新型人才既需要逻辑思维,也需要形象思维的结合,而如今的教育却过分偏重逻辑训练,把孩子们逼入了单一思维的窄巷。 长时间的刷题不仅消磨了孩子们的探索欲,也让他们在面对问题时失去了好奇心和创造力——原本可能成为创新者的孩子,被迫成为了成绩机器。 在这样的环境下,教育者和家长不得不反思:我们是否真正理解孩子的成长需求,还是只看重短期成绩? 当学习变成机械重复,孩子们的兴趣、好奇心和自我认知,都在一点点被磨掉,这对他们的未来和社会的发展,都是一种潜在的损失。 他举例说,许多孩子每天花费大量时间在重复的练习题上,连基本的提问和思考空间都被压缩,久而久之,他们原本天生的好奇心被消磨殆尽。 钱永刚一直记得,小学时期老师对他一句“爱读书”的表扬,让母亲开始带他去书店流连。在那片可以自由挑选、任意翻阅的书海里,他第一次体会到主动探索知识的乐趣,那种由自己驱动的学习感受,是任何被动接受都无法给予的甜美体验。 如今,这种由内而生的求知欲,在很多孩子身上变得愈发稀缺。当学习被简化成单纯的“刷题、套公式、对答案”,孩子们哪还有时间和心思去问一句“为什么”? 结果很直观:一个18岁的年轻人,可能连自己真正感兴趣的事都说不清楚。 从更宏观的角度看,钱家的教育之所以让人觉得难得、甚至有些“奢侈”,正是因为它触碰到了社会的集体焦虑。 钱永刚的批评之所以引起共鸣,是因为许多人心里明白,却不敢停下脚步——家长担心孩子掉队,学校被升学率绑架,整个社会对分数的迷信,让“双减”政策的初衷在现实中显得力不从心。 题海战术之所以根深蒂固,说到底,是一种不安全感在作祟。而这种焦虑催生的,往往是一群善于应试,却在大学或社会中迷失方向的“高分低能”者。 我们不禁要问:当教育被狭隘地缩减为分数的竞赛,我们究竟是在培养具有独立思考能力的人,还是在生产一批标准化、适应考试规则的机器? 钱永刚的提醒,是对整个教育环境的一次警醒,也是对孩子内心求知火种的守护呼声。