桑沟湾多营养层次综合养殖模式被联合国计划开发署向全球推广

“叠叠乐”养殖的三赢奥秘

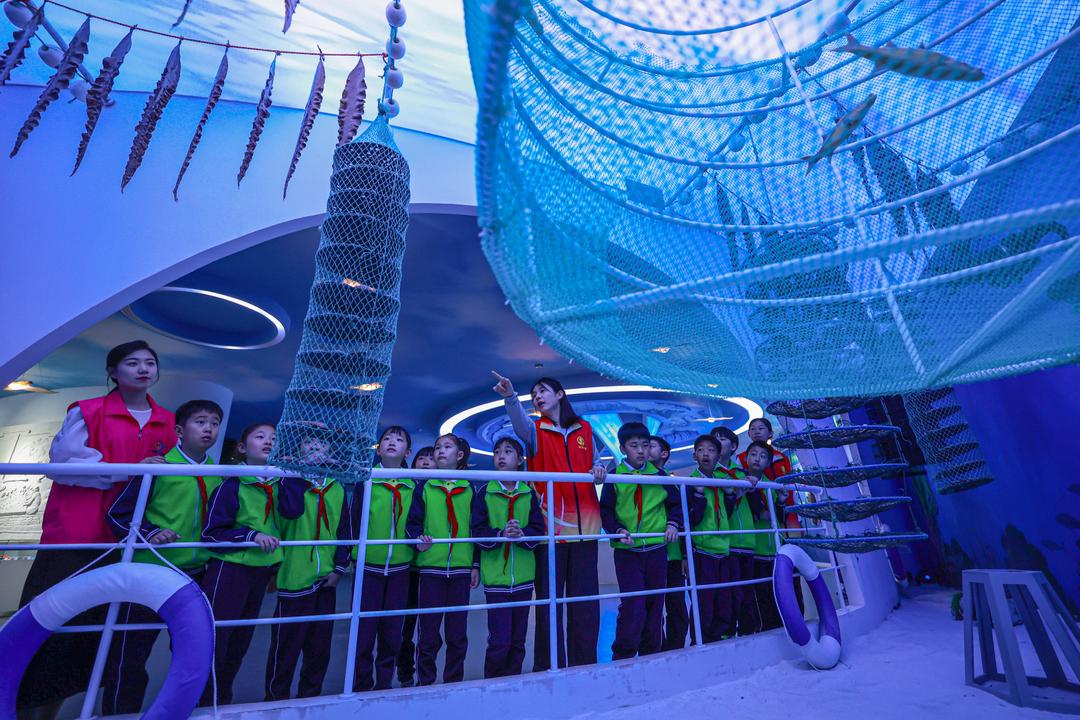

海洋牧场是荣成旅游的金字招牌。游客们眼中的海洋牧场,可观光、采摘、垂钓,尽情亲海狂欢。属于渔民的海洋牧场则完全不同,那是一片蕴藏着无尽财富的生态养殖区。

在爱伦湾海洋牧场,“蓝色粮仓”的奥秘在水下,海带、龙须菜等大型藻类在上层生长,鲍鱼、扇贝等贝类在三四米深的中层成长,海底则是以修复海洋生态为主的人工鱼礁,繁茂的海草间生活着海参、海胆、底播鲍鱼……这种类似于“叠叠乐”的多营养层次综合养殖,给当地带来亩产增收26%的经济效益,也让海区重现鱼虾成群的蓬勃生机,同时带动当地产业发展和居民就业。这种经济效益、生态效益、社会效益三方共赢的生态养殖模式,也为全球海洋生态治理提供了中国智慧和中国方案。

唱响丰收曲

亩产效益提升26%

秋日的爱伦湾海洋牧场更加喧闹,除了络绎不绝的游客,成群结队的养殖船在养殖区内往返穿梭。

9月15日,养殖工人格外忙碌,赶在新一轮风雨来临前,收割完了今年的最后一茬龙须菜。“今年丰收,总共收割了10万吨左右。”寻山集团养殖公司经理王德春介绍,从4月份开始收割海带起,每收割完一批海带就随即在海带养殖筏架上继续养殖龙须菜,“龙须菜长得快,夏季时15到20天就一茬。等9月份收割完龙须菜,留出一段时间来清理海区、修缮筏架,等11月就又开始养殖海带了。”

海上四季无闲田。近年来,以寻山集团为代表的各家养殖公司巧打时间差,利用海带和龙须菜的生长规律实现了养殖不断茬,大大提高了产出效益。

收割龙须菜的船只在半夜就得出海,他们要赶在凌晨三四点前返回码头,将龙须菜交给另一波养殖鲍鱼的工人。因为,龙须菜是鲍鱼的优质饲料。

纵横连贯的一排排彩色浮漂呈现出海上特有的阡陌交织,串联浮漂的缆绳上养殖海带、龙须菜,同时也有绳索维系的网箱置于水下三四米处,网箱内就是养殖的鲍鱼,或是扇贝、海胆。在海底,则是游动的鱼虾、蠕动的海参、翻滚的海胆……这就是世界闻名的桑沟湾多营养层次综合养殖模式。

在上世纪90年代及之前,荣成大部分养殖海区采用传统的单一养殖模式,即在一片海区只养殖一个品种。荣成市海洋发展局渔业发展管理科科长王仁杰介绍,进入新世纪后,荣成在中国水产科学研究院黄海水产研究所等科研院所的技术支持下,在企业推广综合养殖模式,“最初是‘721’生态立体养殖模式,把70%的藻类品种,20%的贝类滤食性品种和10%的鱼类投喂性品种搭配混养。经过多年实践和不断优化,最终升级为目前的多营养层次综合养殖模式。”

根据测算,在桑沟湾多营养层次综合养殖模式下,各养殖品种亩产量大幅提升,海带、龙须菜等藻类由2吨提高至2.5吨,扇贝由1.5吨提高至2吨,鲍鱼由吨提高至2.5吨,亩产综合效益提升26%以上。“去年,我们光鲍鱼收入就有20亿元。再加上海带、扇贝、海胆、海参等,共收入30多亿元。”王德春介绍。

算笔生态账

6.8万亩海洋牧场=180万亩森林

“生态养殖,一举多得!”王仁杰这样评价桑沟湾多营养层次综合养殖模式,“它是水产养殖产业高质量发展和海洋生态高水平保护的一个平衡点。”

在传统的单一养殖模式下,海区水质要么富氧化,要么富营养化。而在桑沟湾多营养层次综合养殖系统中,上层水体中的藻类在净化水质的同时,通过光合作用吸收二氧化碳释放氧气,藻类有机碎屑还可为中层的鱼、贝提供饵料;鱼、贝获取氧气和食物的同时,排出的二氧化碳和氮、磷等无机营养盐正是藻类生长的必需品;鱼、贝产生的粪便等生物沉积中的有机颗粒物质,又成为底层海参的食物,海参将生物沉积分解后,又可为藻类提供营养盐……由此形成闭合循环,稳定了水体营养盐、碳-氧平衡,让生物多样性日益丰富。

“这一系统中,通过科学搭配不同营养级的养殖生物,让一些生物排泄到水体中的废物成为另一些生物的营养物质来源,实现了系统内营养物质的最大限度循环利用,对环境的压力降到最低。”王仁杰解释,“这是荣成的首创,早在2016年就被联合国计划开发署向全世界推广。”目前,桑沟湾多营养层次综合养殖模式在威海各海区已推广14万亩,其中荣成就有10万亩。

除了最大程度地维护海洋生态环境,桑沟湾多营养层次综合养殖模式的固碳作用显著。该模式下的食物链中,能“吃掉”空气中的碳,“吐出”颗粒有机碳,在微生物作用下,变成惰性碳;贝类则通过代谢活动将二氧化碳固定为碳酸钙外壳,将碳封存于海底。据测算,6.8万亩爱伦湾海洋牧场的贝藻类养殖每年固碳12万吨,相当于植树造林180万亩所能达到的固碳效果。

近年来,在碳达峰、碳中和背景下,海洋碳汇成为热点,若实现海洋碳汇交易则意味着打通了“绿水青山”与“金山银山”的双向转化通道。2021年8月10日,荣成农商银行以42.5万吨碳排放权作为质押,并根据全国碳排放权交易市场当日碳排放交易价格,向寻山集团发放了2000万元的“海洋碳汇贷”。这也是全国首例以海产品养殖减碳量为质押的“绿色贷款”,为量化海洋碳汇提供了参考依据。

拉动产业链

一片海区支撑起两大产业

基于桑沟湾多营养层次综合养殖模式带来的高产效益,寻山集团成为鲍鱼和海带养殖业内的翘楚,也给荣成当地乃至全国水产养殖带来巨大的社会效益。

当下时节,鲍鱼交易进入高峰期。在寻山集团的鲍鱼港,一船接一船的鲍鱼笼从海上养殖区运抵,工人们聚拢成群,组成一道道分工简单却有序衔接的流水线——清理、称重、装筐……“近期每天的交易量在40万斤左右,而到中秋节前一周,最高能达到180万斤。”鲍鱼港负责人刘文杰介绍,用工人数和用工价格也随鲍鱼销量波动,“现在有500多人,大工每小时50元,小工每小时25元;到高峰期就得2000多人,工时要延长,工钱也有一定上涨。”

2024年,荣成全市鲍鱼产量3.39万吨,占全省的86%、全国的13.5%,而寻山集团一家的鲍鱼产量就达2万吨。

荣成鲍鱼为国家地理标志农产品,但在上世纪90年代之前,荣成海域连野生鲍鱼都极少,正是寻山集团在爱伦湾成功繁育16万粒鲍鱼苗,开创了鲍鱼在荣成海域规模性养殖的先河。由于鲍鱼成活及生长对水温的要求极为严苛,寻山集团于1999年又开创了“北鲍南养”的先河,即在秋冬之交将鲍鱼运至福建海域,在春夏之交再将鲍鱼运回荣成,由此使得鲍鱼的成活率由原来的50%提升至95%以上,成长周期由三四年缩短为两三年。

在寻山集团的带动下,荣成、莆田、连江、霞浦等地的鲍鱼养殖企业相互合作,时间上“冬夏对调”空间上“南北转场”,建立了鲍鱼养殖“南北接力”模式。“今年,光爱伦湾就有450家福建养殖户,预计他们的总产量也在2.5万吨左右。”王德春介绍。

大量鲍鱼从爱伦湾上岸,带动鲍鱼交易的同时也带动了当地就业——鲍鱼港是我国北方最大的鲍鱼交易市场,市场占有量达到全国的10%;鲍鱼港每年为周边村民提供3500多个灵活就业岗位,人均半年增收3万多元。

今年7月,荣成海带收割完毕,全市鲜海带产量175万吨,占全省的88%左右、全国的25%左右,作为全国最大海带养殖企业的寻山集团一家就占其中的40万吨。正是基于高产量,荣成海带已发展为集育苗、养殖、食品加工、生物肥和功能食品、海洋药物生产于一体的产业链,实现了从传统养殖到现代化转型的华丽蜕变。

此外,寻山集团还是海洋种业的龙头企业之一。企业与中科院海洋所等科研院所合作,建立了“国家海产贝类工程技术研究中心”等多个创新平台,先后承担“863”“973”等国家重点研发项目30多项,培育了“爱伦湾”海带、“寻山1号”皱纹盘鲍、“蓬莱红”栉孔扇贝等10多个优质养殖新品种,年繁育海带苗20多亿株,鲍鱼、海参、扇贝5亿粒。“在鲍鱼和海带两大产业,寻山集团在育种育苗、标准化养殖、市场销售等方面有绝对的话语权。”王仁杰介绍。

![张朝阳那桌菜一晒,网友集体破防[捂脸哭]松露蒸蛋、东星斑、小鲍鱼,普通人一个月工](http://image.uczzd.cn/13697697385294296652.jpg?id=0)