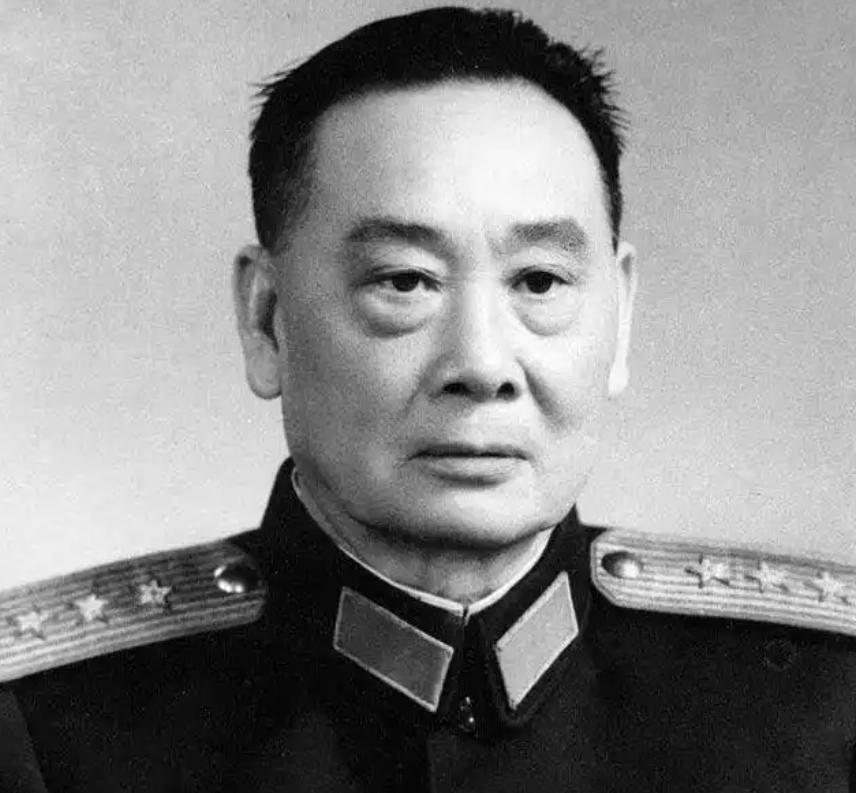

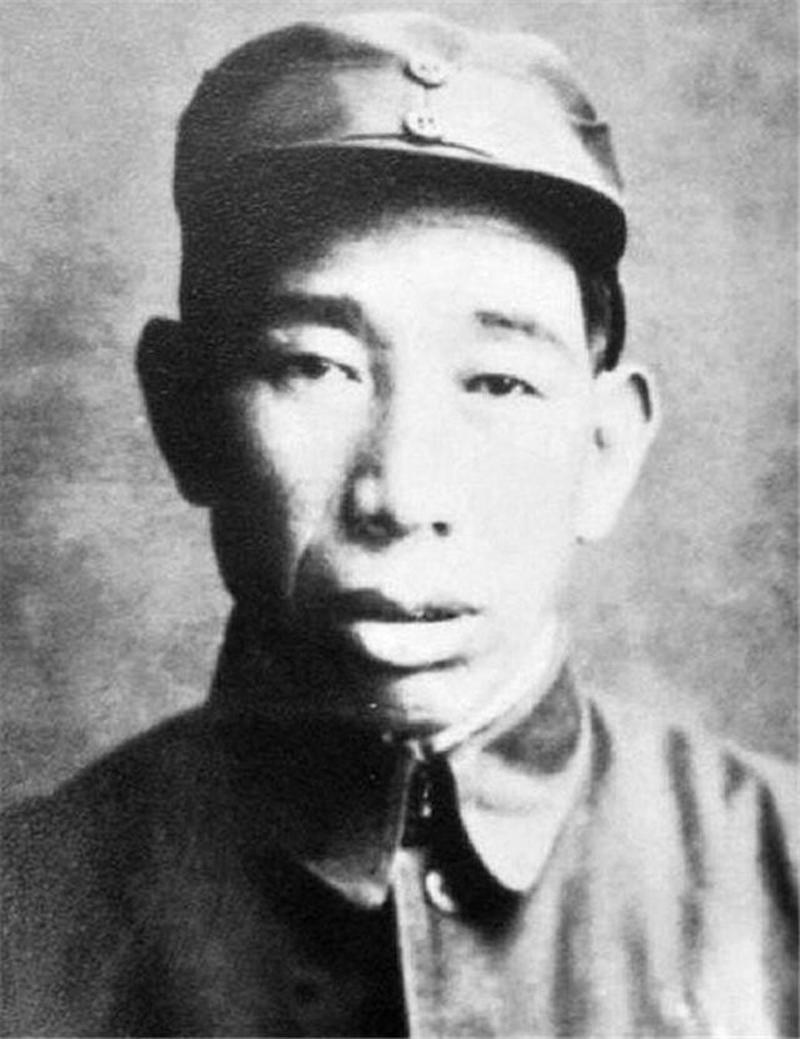

为何说这三位少将的军衔偏低,看看他们曾经担任的职务,就明白了 “1955年9月27日,贺首长,您怎么成了少将?”阅兵村临时休息棚里,一个刚从团部抽调来的年轻参谋冒失地脱口而出。老兵轻轻拉住他的袖子,却没能堵住这句疑问。 那天是新中国第一次大规模授衔前夕,军装试穿完毕,各种猜测在营区四处发酵。将星肩章的数量,与往年战场上的番号、代号相比,似乎更能牵动当事人的神经。多位老资格指挥员只挂了一颗星,引起不少人私下嘀咕。谈论最多的,当属贺晋年、段苏权、袁也烈。 按军衔条例,职务级别、指挥难度、参战年限三项指标是定星的硬杠杠。可文件里没写的一条潜规则——名气,也在悄悄发挥作用。看得见的战报与看不见的风声,叠加出了意料之外的结果。 贺晋年的经历,复杂得像延安窑洞里堆满的作战地图。陕北根据地初创时期,他是红26军副军长;刘志丹牺牲后,陕北需要一位能横刀立马的人,贺晋年就这样扛起大旗。抗战爆发,他南下北上,枪口始终朝外。解放战争里,这位出身关中农家的老红军成了东北野战军第十一纵队司令员。塔山阻击、辽西合围,他的部队从松辽平原一路打到山海关。随后出任第四十八军首任军长,再到第十五兵团副司令员,职务已经进入“副兵团级”。放在同一梯队的李天佑、韩先楚、洪学智后来都是上将。硬件不差,战功不差,为什么却只是一颗星?当年内部流传的解释是健康状况不佳,中央希望他后方建军,不必再披挂上阵。也有人觉得,陕北派系在授衔时整体名额有限,无法面面俱到。哪一种说法更接近真相已难求证,但“偏低”二字,在老兵茶余饭后的议论里从未消散。 比起贺晋年,段苏权的故事更带几分传奇。1935年春,他和王光泽率黔东独立师与刘湘川军鏖战数日,子弹打光,粮食见底,仍喊出那句“独立师在,红军旗就在”。王光泽断后牺牲,段苏权跌落悬崖,被猎户捡回一条命。为了重返队伍,他扶着木杖足足蹒跚了八百里路,靠讨饭找到八路军办事处。抗战期间,他转入后方统战,年年和纸堆算盘打交道,作战履历因此断档。等到辽沈战役前夕,第八纵队司令员黄永胜调走,段苏权临危受命,指挥纵队在黑山阻击线顶住敌军反扑,炮火中立下新功。纵队正职,按排名同样够中将乃至更高,但授衔时只给了一星。文件给出的理由是“长期非一线指挥,战功统计有限”,圈内却盛传另一层原因——受伤后身体机能受限,上级考虑到后续使用强度,选择了比较稳妥的评定。 袁也烈更像一本被尘封的旧日记。入党时间是1925年,论资历几乎可与“28个半布尔什维克”拼一拼。早年在黄埔同学录里,他名字排在第一大类,却鲜有人留意。抗战和平型关,他是冀鲁边区地方部队的骨干;淮海战场,他一手调教的渤海纵队冲锋陷阵。山东解放后,袁也烈留在胶东海岸线筹建海防炮兵,随后被调到华东军区协助张爱萍组建海军。行政级别副军区,技术门类又跨陆跨海,怎么看也像“中将储备”。尴尬在于,海军序列那时刚起步,将星配额有限,陆上资历再深也得给舰艇、航空兵让路。再加之袁也烈性格低调,公开露面的次数极少,外界对他了解有限,功绩统计自然显得寡淡。授衔名单公示,当袁也烈只挂一星时,许多同窗愣在原地,却又找不到合适的争论理由。 有意思的是,军衔评定不仅是技术活,也是一门艺术。文件里看似冷冰冰的数字背后,是人事平衡、兵种比例、地区照顾、年轻干部上升通道等一长串方程式。1955年这次大授衔,本意要树立正规军制度的框架,绝大多数指挥员愿意服从全局考量,而非纠结个人得失。贺晋年后来在国防工业口兢兢业业,1961年主持酒泉九三一火箭靶场扩建;段苏权当了湖南省军区司令,带兵治水同样雷厉风行;袁也烈则把培训第一批国产猎潜艇指挥员视作毕生荣耀。星级高低,于他们而言更像一段插曲。 不得不说,若把资历、功劳、职务三项指标放进表格,这三位少将的数据确实跳脱。可正因跳脱,才显现出新中国军事制度设立之初的复杂与务实。授衔不是奖励名人,而是构筑一座可持续运作的楼梯。那一年,被“低配”的不只这三位,被“高配”的也不乏其人。不同的星星落在不同的肩膀上,汇成了一支能打仗、能建设、能守边的人民军队。 若仅以一颗星衡量一段烽火人生,难免单薄。更宽阔的视角里,贺晋年的陕北旗帜、段苏权的崖底重生、袁也烈的海风鼓号,共同描绘出从井冈山火炬到国庆天安门礼炮的连贯脉络。军衔或许是纸面秩序,真正的高度,却体现在枪林弹雨中压不垮的脊梁,以及和平年代依旧滚烫的赤诚。