西贝没出事之前,有个朋友给我微信发了一个照片,说西贝的鸡汤太好喝了,一家三口喝了鸡汤,花了150多块钱,而且非常有营养,以后每个星期都带孩子来喝。 我当时盯着那张照片看了半天——碗是粗陶的,汤面上飘着金黄的油花,旁边摆着两小块玉米窝头,朋友家小姑娘的手搭在碗沿,眼睛亮晶晶的,一看就是喝得开心。朋友发消息时带的语气词,隔着屏幕都能感觉到她的满足:“你看这汤,熬得浓白,服务员说里面就放了姜片和葱段,没加别的,给孩子喝着放心。” 150块钱,说多不多,说少不少。对我那朋友来说,是周末带娃出门的小犒劳,不用自己在厨房站着熬上大半天,还能让孩子喝到热乎的鸡汤,值;可要是换了我妈,估计得念叨半天——“菜市场买只三斤重的老母鸡才60块,再抓把红枣枸杞,砂锅慢炖两小时,汤比这还鲜,能盛满满三大碗,够一家人喝两顿!” 那会儿西贝确实会抓人心。门店里挂着“草原羊”“农家菜”的牌子,服务员一口西北腔,热情得像家里亲戚,给孩子递小馒头,给老人添茶水,连等位的时候都有免费的小米粥喝。我记得有次带侄子去,他盯着菜单上的“儿童套餐”不肯挪眼,套餐里就一小碗面、一块南瓜和半颗卤蛋,要58块,可侄子吃得香,我也就掏了钱——当家长的,不就怕孩子在外头吃不惯,只要孩子愿意张嘴,贵点好像也能忍。 朋友说“以后每个星期都来”,我当时没反驳。毕竟那时候的西贝,把“家常”和“营养”绑得死死的。你看它宣传的,“妈妈的味道”“无添加”“儿童友好”,这些词戳中了多少像我朋友这样的年轻父母?平时上班忙,没时间给孩子熬汤做饭,去西贝既能省事儿,又能给自己一种“没亏待孩子”的安慰——哪怕150块的鸡汤,喝起来和家里炖的差别没那么大,可架不住人家包装得好,氛围搞得足啊。 后来西贝“出事”,不是什么惊天动地的大事,就是有人扒出来,它宣传的“慢炖鸡汤”,其实用的是预制汤底,根本不是门店现熬的;还有人说,所谓的“农家菜”,食材来源和普通菜市场没两样,可价格翻了好几倍。消息一出来,我第一时间想起我那朋友,给她发微信,她半天回了一句:“上周带孩子去,喝着就觉得不对味儿,汤里好像有点香精的甜,孩子喝了两口就不喝了,早知道是预制的,我还不如在家自己炖。” 其实哪是味道变了,是心里的信任感塌了。我们愿意为一碗鸡汤花150块,不是傻,是愿意为“放心”“方便”“孩子喜欢”这些附加值买单。就像我朋友,她不是喝不起150块的汤,是受不了自己的心意被糊弄——她以为给孩子喝的是慢炖的营养,结果是流水线的预制品;她以为每周的小期待是值得的,结果发现是商家的营销套路。 有次在小区楼下碰到卖早点的张姐,她也说过西贝:“我儿子在里头当服务员,说后厨哪有时间炖汤,都是早上把预制包拆了,倒在大锅里加热,端给客人的时候撒把葱花,就说是现熬的。”张姐叹口气,“咱们老百姓的钱,都是一分一分挣的,你卖贵点没关系,可不能骗人啊!” 想起西贝刚火的时候,门店外总排着长队,有人为了吃一口羊蝎子,能等一个小时。那时候大家觉得,西贝是“实在”的代表,西北菜量大、味浓,不像有些餐厅,华而不实。可慢慢的,它好像忘了本,菜量越来越小,价格越来越高,连最基本的“真材实料”都要掺水分——你说消费者能不寒心吗? 我那朋友后来再也没带孩子去过西贝,她说:“现在周末早上,我提前一个小时起床,给孩子炖点鸡汤,煮个鸡蛋,再蒸个包子,花不了20块,孩子吃得香,我也放心。”其实我们对餐厅的要求真不高,不用什么花里胡哨的宣传,不用什么高大上的包装,只要食材真、味道正、价格公道,就够了。 毕竟,谁也不是愿意当冤大头,我们花的每一分钱,买的都是心里的踏实。要是连这份踏实都没了,再有名的牌子,也留不住客人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户17xxx32

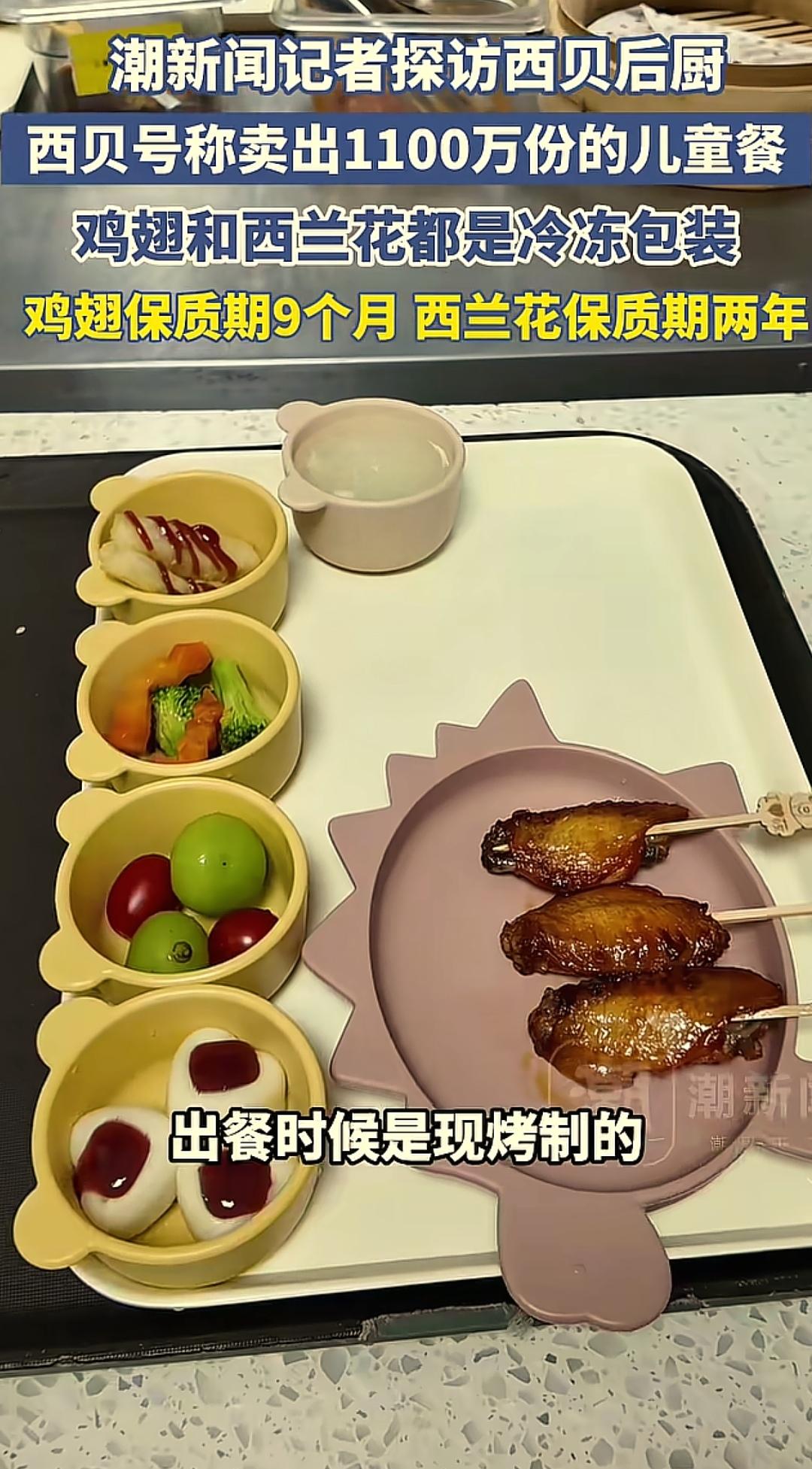

呵呵