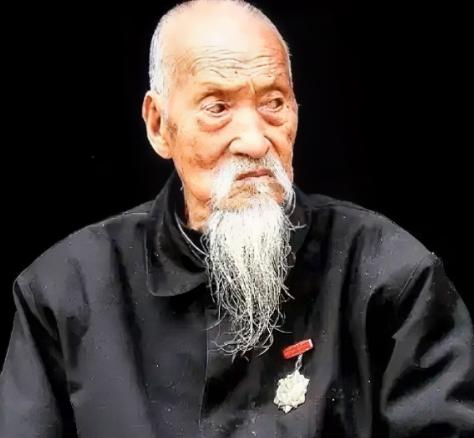

1942年,太行山深处,司凤梧被十四个日军包了饺子,前有刺刀,后有枪口,一脚踩空就是命没了,他没跑,提着枪就冲了过去,一人干翻十四个日本兵,打得自己浑身血浆,这不是传说,是真人真事。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1942年深秋,太行山的风比往常更冷,仿佛连山石都被卷起的硝烟熏黑了,蚂蚁山的悬崖边,一道血迹从碎石间弯弯曲曲地延伸,直到那道佝偻却挺拔的身影,司凤梧倚着岩壁,浑身是伤,脚边躺着十四具敌军士兵的尸体,他低头看了眼破棉袄下粘稠的血迹,咬着牙继续往山下走,手中那份情报早已湿透,墨迹晕开,却仍然紧紧攥在掌心。 这个从河南辉县北窑村走出来的庄稼汉,骨子里的硬气,是在太行山石头缝里磨出来的,他小时候帮家里种地,农闲时跟着父亲练拳打猎,山里的野猪、飞鸟都没逃过他的眼,他个头高大,臂力惊人,练出的枪法更是百里挑一,那时候村里人都说,他这身板不是用来种地的,是打仗的料。 1938年春天,战火烧到了太行山脚下,八路军的宣传队走村串户,讲着外头的事儿,讲着日军的暴行,司凤梧听得眼眶发热,回家跟父母说了声,第二天就上了山,他没有大声宣誓,也没说什么豪言壮语,只带了两个窝头、一把砍柴刀和一颗不回头的心。 去了武工队,才知道什么叫拿命拼,那时候子弹比饭还稀罕,伤员比床多,棉衣比脸黑,他第一次摸到步枪时,枪身还残留着上一个战士手掌的温度,后来他被任命做联络员,独自穿梭在太行山的密林之间,传送情报,有时也顺手解决几个敌人,山里人都知道,那时候的司凤梧,就像一只上了膛的猎豹,出没无声,出手即中。 太行山的敌人对他恨之入骨,甚至贴出重金悬赏,想把他活捉,可每次他们设伏,他总能靠着对地形的熟悉和敏锐的判断逃出生天,反而让敌人折了不少人手,有一回,他为了掩护两位受伤的八路军干部,把他们藏进村民家的柴垛里,自己扛着破枪在山道上吸引敌人注意,他一路奔跑,把敌人引进了蚂蚁山的深处,那里地形复杂,杂草丛生,等他第二天回来,村里人说那队日军像是被山吞了,从此没了影子。 真正让他名声大噪的是蚂蚁山那场遭遇战,那天他执行任务回来,正准备穿过一个山坳,没想到前后埋伏了十四个全副武装的日军,没有援军,没有退路,只有一颗坚定的心,他靠着树干喘口气,检查弹匣,心里清楚这回九成回不去了,他并没有求生的幻想,只打算换掉能换的敌人,枪响之后,山谷间回荡着激烈的搏杀声,他中弹了,左眼被血糊住,右臂脱臼,但仍然凭借身法与经验,一点点瓦解对方的包围圈,最后一颗子弹出膛之后,他靠着匕首和石头继续战斗,等到硝烟散尽,他全身上下没有一处完整的地方,却仍拖着伤腿把情报送到了。 这一仗之后,太行山的老百姓都知道有那么个人,靠一身血性和两只空手,撂倒了一支小队的敌军,可这场战斗对他来说,并不是唯一的生死关头,1944年,他带着小队夜袭安阳机场,寒风中他们披着湿棉被滚过雪地,剪断铁丝网,点燃汽油桶,把敌机炸成了火球,撤退途中,战友中弹倒地,他没有犹豫,撕开棉被裹住伤口,硬是背着人走了三十里山路,身上的棉衣被烫出几个大洞,后背皮肉焦黑。 他的身体几乎被战争拆散,1948年辉县战役中,他的右腿被机枪打穿,后方医疗条件极差,青霉素稀缺,伤口很快化脓,那天晚上,他用剃刀自己动手剜出六块碎骨,疼得昏死过去三次,醒来后,他把那六块骨头包在红布里,贴身藏了几十年,后来有人问起这事,他也不多说,只是轻轻拍了拍胸口,说这比奖章重。 战争结束后,他回到北窑村,没有住进新楼房,也没摆上奖章,只是在老院子里晒着太阳,偶尔看人修路打井,门口挂了一块“抗战老兵”的木牌,字迹被风吹得发白,他不大爱说话,年轻人来采访,他就拿出那包红布,笑着比了比腿,说这比关公刮骨还疼点,没人知道他那笑里藏着多少苦。 2010年春天,他吃着高粱窝头,轻轻咂摸了下嘴,说了句“咸了”,便安静地走了,下葬那天,老伴把那包骨头一块埋进了坟里,村民们在墓碑上刻了八个字:“一人敌十四,太行铁骨”。 信息来源:《新乡日报》2015年7月31日特别报道《司凤梧:当年和郭兴并肩战斗》及国务院抗战胜利60周年表彰档案