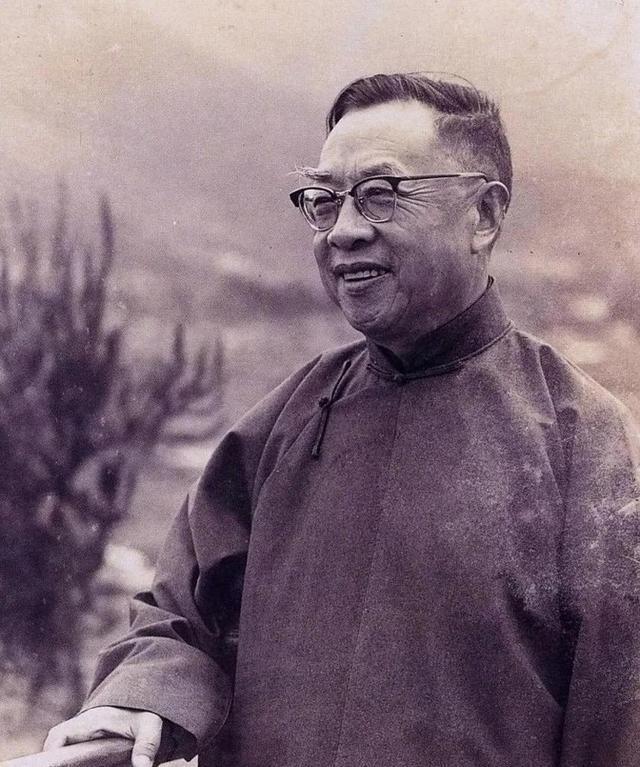

1956年,国学大师钱穆,61岁时三婚迎娶27岁胡美琦。新婚夜,他盯着如花似玉的娇妻,突然间想起了自己失散多年的妻子和5个孩子,不禁流下了眼泪。 1949年的春天,那时候的钱穆,还在江南大学教书。太湖边的柳树刚冒出新绿,一切都看着生机勃勃。因为时局动荡,他寻思着先去广州躲躲,就跟同事唐君毅先生一块儿南下了。 走的时候,他行李都没带几件。心里想着,估计也就几个月,等风头过去,就回来跟老婆孩子团聚。他最小的女儿钱辉那年才9岁,因为长年在外教书,跟孩子们本就不算亲近。钱穆心里还盘算着,等回来了,一定得好好尽尽当爹的责任。 可谁能想到,这一走,竟是永别。他再也没能踏上大陆的故土。 先到广州,后转香港。一开始,钱穆还天天盼着把妻子张一贯和五个孩子接过来。可现实给了他一记响亮的耳光。他收到了儿子寄来的一封信,信里对他来香港的事儿只字不提,反而附上了一张批判他的报纸。上面骂他是“帝国主义的走狗”。 他瞬间明白了,那个家,那个有贤妻、有五个娃的家,他是真的回不去了。政治的鸿沟,已经深深刻在了父子之间。 他看到大批青年因为战乱涌入香港,无学可上,心里着急。他觉得,越是乱世,中国文化的根越不能断。 于是,他一咬牙,联合几位学者,在1950年创办了“新亚书院”。没校舍,就租房子;没经费,就四处化缘。那真是把自己的命都豁出去,想在香港这片“文化沙漠”里,为中国文化点一盏灯。 也正是这盏灯,照亮了他和胡美琦的缘分。 胡美琦,那可是正经的大家闺秀。她父亲胡家凤曾是江西省的高官。一家人同样是为躲避战乱来到香港。胡美琦本来在厦门大学念书,学业也被迫中断了。到了香港,她父亲坚持让她继续读书,挑来挑去,就看中了钱穆办的新亚书院。 胡美琦在新亚书院选修了国学课,正好是钱穆教。钱穆先生讲课,那种醇厚的学者气质,那种对历史信手拈来的通透,一下子就抓住了胡美琦的心。她成了钱穆最忠实的“粉丝”。 缘分这东西,特奇妙。胡美琦在新亚没待多久,全家就去了台湾。本以为师生情谊就此画上句号,结果命运又安排了一出戏。 钱穆为了给新亚书院筹款,经常往返于港台之间。1952年,他在台湾淡江文理学院演讲,讲得正起劲,屋顶突然塌了!水泥块直接砸在他头上,当场血流不止,差点就没命了。 钱穆养伤那段时间,胡美琦几乎是天天报到,照顾得无微不至。一个年近花甲、妻离子散的孤独老人,在最脆弱的时候,身边突然出现了这么一个青春、体贴的姑娘。俩人从聊学问、聊演讲稿,慢慢地,也开始聊起了生活。胡美琦会陪他散步,会盯着他按时吃饭,治他的老胃病。 那四个月的相处,对钱穆来说,是颠沛流离大半生里,难得的一段安稳时光。 伤好后,钱穆回了香港,胡美琦则追随他的脚步,也回到了香港,来到钱穆身边,照顾他的饮食起居。她没要任何名分,就这么默默地,当起了他的生活秘书和学术助手。这一陪,就是四年。 到了1956年,钱穆61岁,胡美琦27岁。钱穆心里清楚,他回大陆与家人团聚的希望,已经彻底破灭。眼前这个姑娘,把最好的年华都给了自己这个糟老头子。他必须给她一个名分,一个家。 于是,他们结婚了。 新婚之夜,红烛摇曳。钱穆看着眼前这位年轻貌美的妻子,心中百感交集。他为胡美琦写了一副对联:“劲草不为风偃去,枯桐欣有凤来仪。” 可就在这份欣喜之中,巨大的失落感也瞬间涌了上来。眼前的美好,像一面镜子,清晰地照出了他所失去的一切。在遥远的故乡,有他明媒正娶的妻子,有他亲生的五个孩子。他们现在过得怎么样?还在恨他吗?他这个丈夫、这个父亲,缺席了他们生命中最重要的岁月。 婚后的日子,并不富裕。他们住在九龙的难民区,屋里堆满了书。但精神上,却是无比丰盈。白天,钱穆写作,胡美琦操持家务;晚上,两人就去海边散步,聊学问,聊人生。 1967年,他们移居台北。钱穆的年纪越来越大,身体也大不如前,后来更是因为青光眼导致双目几近失明。这时候,胡美琦就成了他的眼睛,他的手。 钱穆晚年的许多煌煌巨著,比如《朱子新学案》,都是他口述,胡美琦一字一句记录、整理出来的。 更难得的是,胡美琦对钱穆的过去,抱持着最大的理解和尊重。1980年,两岸关系稍有松动,他们终于和大陆的子女取得了联系。在香港见面时,胡美琦拉着钱穆小女儿钱辉的手,热切地说:“你父亲平常念叨最多的就是你。”而钱穆在信里,也不忘叮嘱女儿带些胡美琦爱吃的花生。 1990年,95岁的钱穆先生安详离世。胡美琦用自己余下的22年,做了两件事:一是整理出版了近千万字的《钱穆全集》;二是完成了丈夫的遗愿,亲自到苏州太湖西山,为他选了一块能望见故乡的墓地。 2012年,胡美琦去世,享年83岁。她一生未育,却留下了54册著作。钱穆的子女们将她的骨灰带回大陆,与父亲合葬。

远足

懂事的孩子们

吴香英11

遗产应该不少