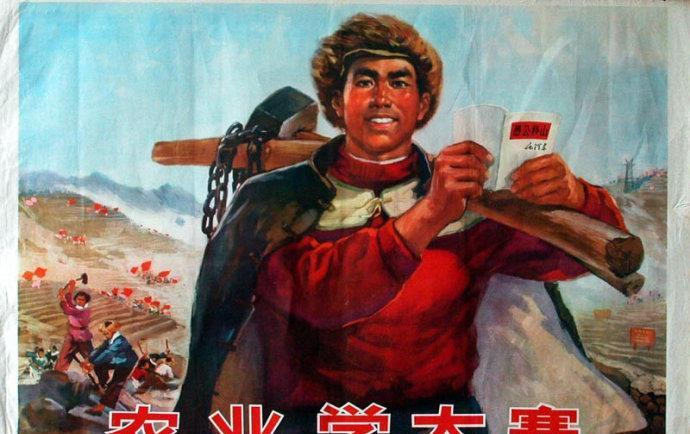

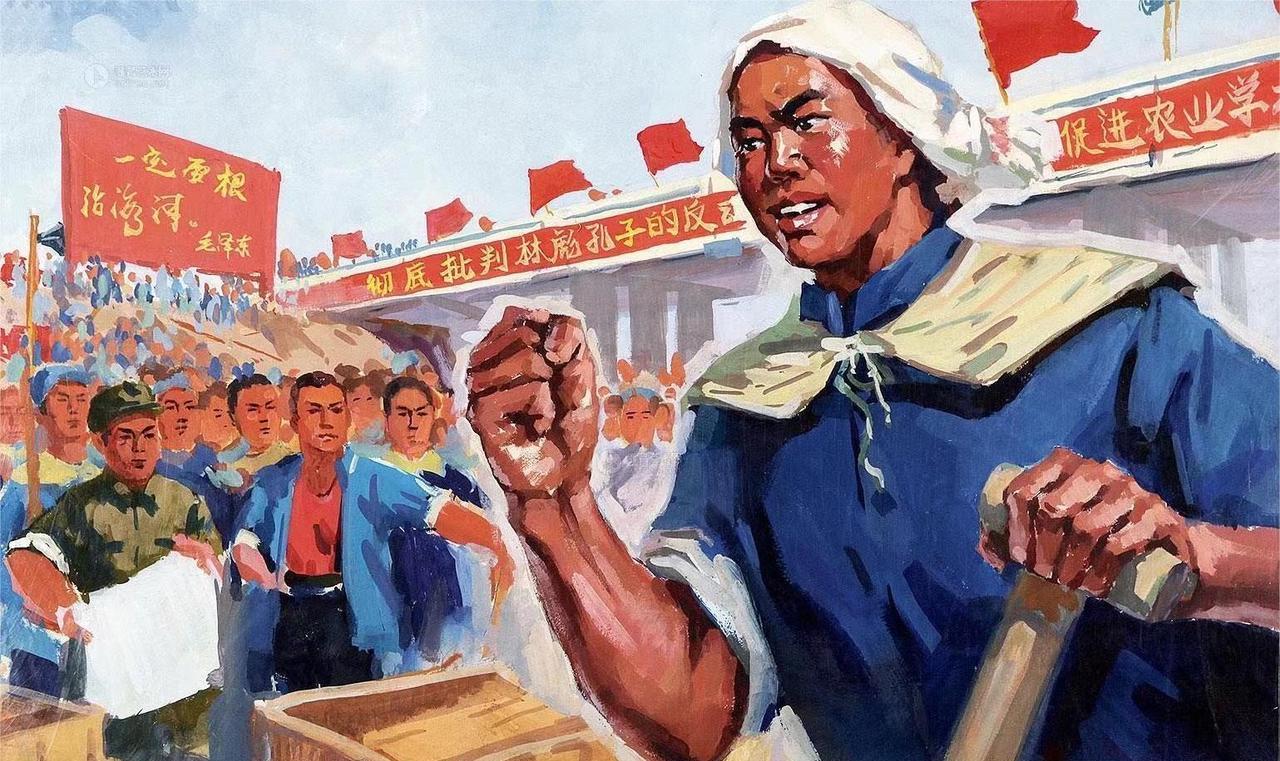

孔祥智专家提出 “家庭承包,分田单干要是不合理,能存在几千年吗?”,这一问题直指家庭承包经营制度的历史合理性与生命力。回溯历史,以家庭为单位的农业经营模式,并非始于改革开放后的家庭联产承包责任制。从古代的 “耕者有其田” 到近代的小农经济,家庭始终是农业生产的核心单元。这背后的关键逻辑的,在于农业生产的特殊性:它依赖对土地的精细照料、对农时的精准把握,以及对生产过程的全程投入 —— 而家庭作为利益共同体,能最大程度调动劳动者的责任心与积极性。 比如,在传统农耕中,农民会根据自家土地的肥力调整种植品种,根据天气变化及时灌溉、施肥,这种 “精耕细作” 的模式,只有以家庭为单位才能高效实现。若采用大规模集体经营,往往难以兼顾地块差异与农时细节,容易导致 “出工不出力” 的效率损耗。从这个角度看,家庭承包经营能 “存在几千年”,正是因为它契合了农业生产 “分散性、精细化、个性化” 的本质需求,是经过历史检验的合理选择。 聚焦到改革开放后的家庭联产承包责任制(即 “分田单干”),其合理性更体现在对制度困境的突破与生产活力的释放。在计划经济时期的集体农庄模式下,“大锅饭” 式的分配制度模糊了劳动与收益的关联,农民的生产积极性被压抑,粮食产量长期徘徊不前。而家庭联产承包责任制通过 “包产到户、自负盈亏”,让农民获得了土地的经营自主权与劳动成果的支配权 —— 种什么、怎么种由农民自己决定,收成好坏直接关系到家庭收入。这种制度调整,瞬间激活了农民的生产热情:有人起早贪黑改良土壤,有人钻研农技提高单产,有人因地制宜种植经济作物。 当然,肯定家庭承包经营的合理性,并非忽视其面临的挑战,也不是否定前期集体化时期的历史价值。正如之前所提及的,改革开放前的农田水利建设、农业科技积累,为家庭联产承包责任制的推行奠定了基础;而如今,随着农业现代化的推进,家庭承包经营也面临 “地块零散、抗风险能力弱” 等问题,需要通过土地流转、合作社等模式进行优化。但这些挑战,是制度在不同发展阶段的适应性调整,而非对其核心合理性的否定。 包产到户的核心,是赋予农民对土地的自由使用权。在这一制度下,土地不再是集体统一经营,而是以家庭为单位进行承包。农民们可以根据自家的实际情况,自主安排生产活动,决定种植的作物种类、种植时间以及田间管理的方式。这种自主性,极大地激发了农民的生产积极性,让他们重新找回了对土地的热情。 包产到户,这场发端于 20 世纪五六十年代的农村变革,宛如一场春风,吹遍了中国的每一个角落,给农村带来了翻天覆地的变化。它不仅在经济领域掀起了波澜,更在社会和心理层面产生了深远的影响,成为中国农村发展史上的一座重要里程碑 。 从经济上看,包产到户极大地激发了农民的生产积极性,提高了农业生产效率,使粮食产量大幅增长,解决了广大农民的温饱问题。曾经在集体化体制下被压抑的生产力,在包产到户的政策下得以释放,农民们用勤劳的双手创造出了丰硕的成果,为国家的粮食安全和经济发展做出了重要贡献。 在社会层面,包产到户赋予了农民更多的自由和自主权,让他们从体制的束缚中解脱出来,重新找回了对生活的掌控感。这种自由,不仅仅是生产上的自主决策,更是一种身心的解放。农民们不再是被动的劳动者,而是成为了自己命运的主人,能够根据市场需求和自身实际情况,灵活调整生产经营策略 。 它还化解了农村中紧张的人际关系,使社员之间、干群之间的关系变得更加和谐融洽。社员们在按劳分配的原则下,公平竞争,减少了矛盾和纷争;干部们也转变了工作作风,更加注重服务群众,与群众建立起了相互信任、相互支持的良好关系 。 展望未来,农村的发展依然任重道远。包产到户虽然取得了巨大的成功,但随着时代的发展,也面临着新的挑战和机遇。在当今社会,农业现代化、规模化、产业化成为发展的必然趋势,我们需要在包产到户的基础上,进一步探索创新,完善农村经营制度,推动农村经济的可持续发展 。我们可以借鉴包产到户的经验,充分尊重农民的主体地位和首创精神,给予他们更多的自由和空间,激发他们的积极性和创造力。加强农村基础设施建设,提高农业科技水平,促进农村产业融合发展,为农村的发展注入新的活力 。

沧浪之水

属于强词夺理,单干与存在几千年没有关系!存在时间长短不能证明一种机制和体制的合理性。关键是当时的生产力只是小生产水平,还没有达到生产集约化程度。放到现在,为什么好多人将土地交回集体不再承包了?再过上几年十几年,农民真的要把土地全部交回村集体,由集体集约化经营,回到大集体。大集体和单干,二者没有优劣之分,合适的就是最好的。

张世清1962 回复 09-20 06:55

没有大集体,只是一个人种几千亩上万亩农田

豐財園 王跃進

家庭单干能够实现真正的农业机械化吗?

用户14xxx83

几千年的家庭封建时代,承包和现在承包是一样的吗?只有愚蠢的人才认为是相同的,就好比现在情况下,在市场经济情况下的大集体农村发展和以前的纯粹的像大寨那种的能一样吗?大寨在计划经济下发展,大家过得很苦,而像华西村等在市场化也就是以前称为资本主义情况下的运行发展的,大家生活水平提高很快,

用户10xxx56

这个孔专家明显带节奏

用户17xxx33

根本不是农民出身,以胡说八道,这个人为骗流量,以写出这种文章

欢乐谷

作者是胡诌八扯,解放前穷人连土地都没有,更谈不上单干不单干了

用户14xxx08

现在的土地流转怎么解释呢?大家怎么不单干了又集合在一起种地了

用户10xxx07

现在竖立的单干榜样小岗村都回到集体了,还在睁眼说瞎话