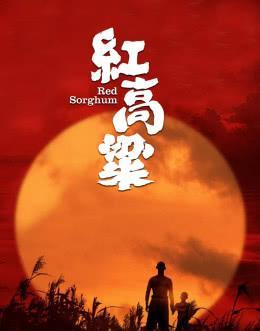

专家总结:“单论写抗日题材的小说,就没有超过《红高粱》的!” 这一评价,绝非夸大其词。在众多抗日题材文学作品中,莫言的《红高粱》以颠覆性的叙事的、鲜活的生命张力与深刻的精神内核,构建了独树一帜的抗日文学图景,至今仍难有作品能与之比肩。 传统抗日题材小说,多聚焦于宏大的战争场面或英雄人物的 “高大全” 形象,叙事逻辑往往围绕 “家国大义” 展开,虽充满正能量,却难免在人物塑造与情节表达上略显刻板。而《红高粱》彻底打破了这种模式 —— 它将抗日故事置于高密东北乡的红高粱地中,主角不再是完美的英雄,而是余占鳌这样带着匪气、敢爱敢恨的 “草莽”,以及戴凤莲这般泼辣坚韧、充满生命力的女性。 他们的抗日,并非单纯受 “家国情怀” 驱动,更源于对侵略者践踏家园的本能反抗,对自由与生命尊严的执着追求。这种 “非典型” 的人物设定,让抗日故事脱离了空洞的口号,变得有血有肉、真实可感。 更令人称道的,是《红高粱》独特的文学表达。莫言以魔幻现实主义与乡土叙事交织的笔触,让红高粱地成为有灵魂的意象 —— 它既是孕育生命的温床,也是见证杀戮与反抗的战场。“红高粱像潮水般涌来,把整个世界都染红了”,这样充满张力的描写,将战争的残酷与生命的蓬勃形成强烈反差。书中对 “”“高粱酒淬刀” 等场景的刻画,虽直白却不刻意渲染血腥,而是以极致的画面感,揭露侵略者的残暴,凸显百姓在绝境中迸发的反抗力量。这种将暴力与诗意、残酷与浪漫融合的写法,在抗日题材小说中堪称首创,彻底拓宽了此类作品的艺术边界。 《红高粱》的难以超越,更在于其超越了 “抗日” 这一单一主题,挖掘出更深层的民族精神。小说中,红高粱象征着中华民族的韧性与野性 —— 即便在战火蹂躏下,这片土地上的人们依然能坚守尊严、奋起反抗。余占鳌与戴凤莲的爱情,打破了封建礼教的束缚;百姓们用高粱酒支援抗日,展现出朴素的家国情怀。这些情节背后,是莫言对民族性格的深刻解读:中华民族的抗争,不仅是为了生存,更是为了守护骨子里的自由与尊严。这种精神内核,让《红高粱》超越了普通的抗日叙事,成为一部解读民族精神的经典之作。 莫言在《我为什么要写<红高粱家族>》里,深入探讨过怎样去反映战争历史。在过去,那些经典的革命历史小说大多聚焦于战争过程的再现。老一辈的作家们,他们中有不少亲身经历过战争,用笔触细腻地描绘出战场上的硝烟、战士们的冲锋陷阵。像我们熟悉的那些作品,从宏观的战役推进到微观的战斗细节,都刻画得入木三分。莫言心里清楚,如果自己也沿着这条路去写,想要超越那些亲历战争的老作家,难度极大。即便真的在技巧或者某些方面超过了,其实也没太大的意义。毕竟老作家们有着亲身的经历,那种对战争氛围、战士心理的把握,是难以复制的。所以莫言决定另辟蹊径,他要找到一条属于自己的创作之路。 莫言的目光落在了家乡的红高粱上。那片广袤无垠、随风摇曳的红高粱地,承载着他童年的记忆,也蕴含着家乡独特的风土人情。同时,邻村流传的抗日故事,就像一颗颗璀璨的珍珠,散落在民间。莫言觉得,这些故事有着别样的魅力,他决定将这些素材收集起来,进行传奇式的渲染。他要把家乡的红高粱和抗日故事融合在一起,创作出一部具有鲜明个人风格的历史传奇。他希望通过这样的创作,给读者带来全新的阅读体验,让大家看到战争历史不一样的呈现方式。 莫言挣脱了这些“大英雄”形象的束缚,他把目光投向了民间,将那些小人物、非主流人物置于主角地位。在《红高粱家族》中,余占鳌这个人物形象十分复杂。他原本是一个流落东北乡的游民,没有固定的住所,也没有稳定的生活来源。在那个动荡的年代,他为了生存,不断地在复仇与反复仇中挣扎。在铁板会时期,他发行纸币,这看似是一种壮举,但实际上是在盘剥百姓,通过这种方式敛财集资,强取豪夺。 但当日本鬼子来了,情况发生了巨大的变化。余占鳌内心深处的民族意识被彻底激发,他以最猛烈的复仇烈火,成为了最决绝的抗日英雄。他带领着手下的人,偷袭日本岗哨,每一次行动都充满了危险,但他毫不退缩。伏击日本车队的时候,枪林弹雨中,他镇定自若,英勇异常,仿佛战神附体。日本鬼子血洗村庄,那惨不忍睹的场景让他愤怒到了极点。他带着父亲在高粱地与敌人周旋,利用自己对地形的熟悉,一次次地给敌人以沉重的打击,尽显英雄本色。为了留住良将任副官,完成抗日大业,他果决地下令枪毙了自己的亲叔叔余大牙。这一举动,展现出了他的英雄气度,他不会因为亲情而放弃大义。

用户10xxx33

丑恶的嘴脸