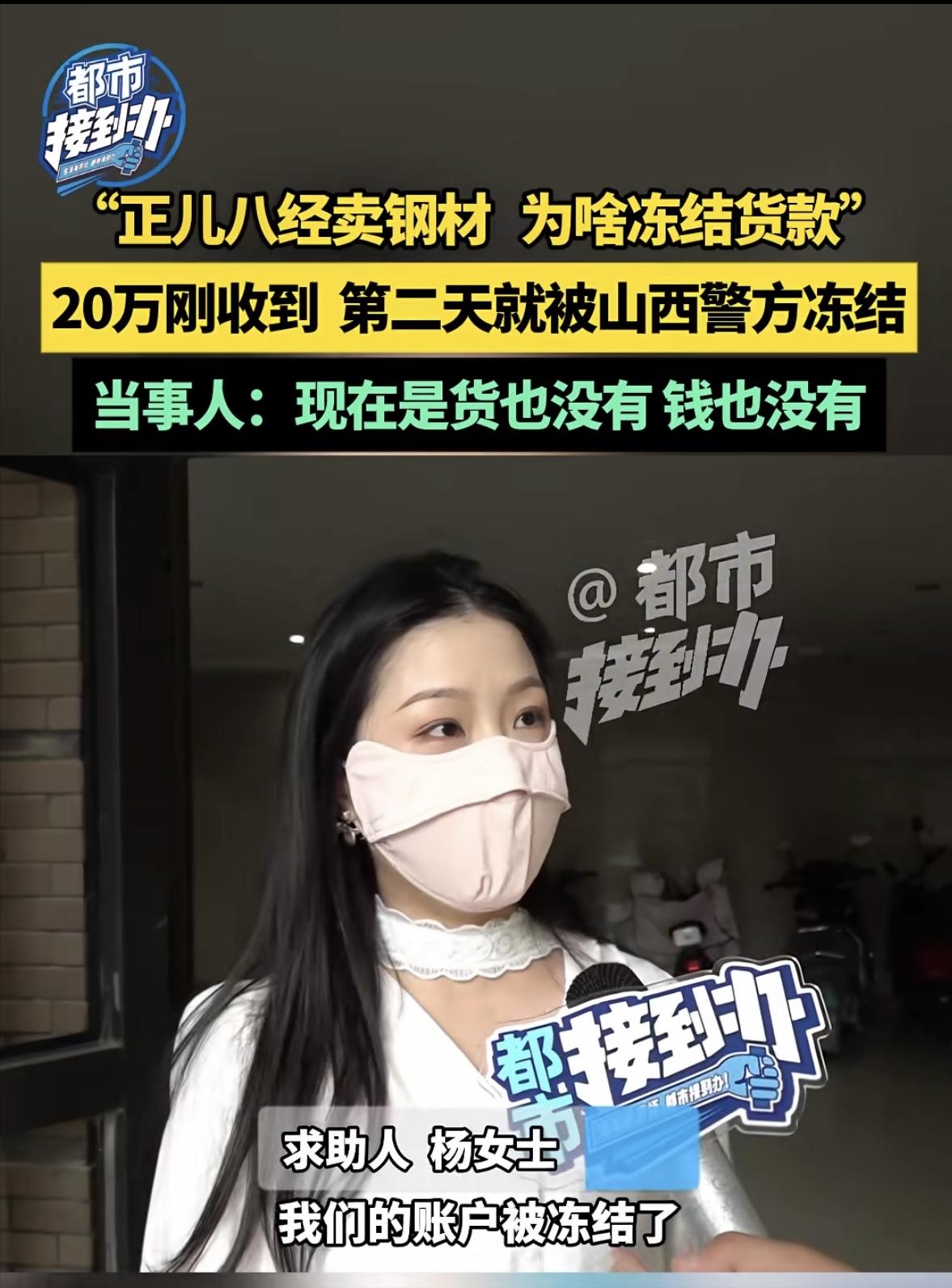

“防不胜防!”河南一女子做钢材生意接到大单子,对方张口就要66吨盘螺,还打了20万定金过来,女子见对方这么爽快,也没有怀疑,直接把货发了过去。她很快收到了尾款,不料,第二天她的账户就被冻结了,而且是被警方冻结的,理由是,对方给她的这笔钱有问题,可能是别人被骗的钱。 这像一个解不开的方程式。一边是反诈警察保护受害人的雷霆行动,另一边是小商户杨女士的正当收款。当两者迎头撞上,河南郑州的杨女士发现自己可能要成为那个新的受害人。 她陷入了简单却残酷的困境:66吨钢材已然发出,本应解困的到账货款,却被山西警方无情冻结,让她的处境雪上加霜。因为这笔钱,在她这是货款,在警方那儿,是电信诈骗案的赃款。 骗局的开场,其实毫无破绽。一个陌生客户通过网络找上门,自称是深圳一家劳务公司,要为商丘的项目采购盘螺。对方提供了真实可查的公司信息,杨女士在网上一查,确实对得上。 整个交易过程爽快得让人挑不出毛病。对方鲜少议价,十分干脆,果断下单66吨货物。不仅如此,20万定金也是说打就打,毫不迟疑,尽显豪爽与信任。这种“优质客户”的行为,让杨女士彻底放下了戒心。至于深圳公司为何跨越千里,选择在商丘收货,仅以一句“项目部在那边”便轻巧地给出了解释,看似简单,却也道尽缘由。 唯一的疑点,也是致命的伏笔,被厚厚的信任感掩盖了。无论是定金还是尾款,都来自一个第三方个人账户,与那家深圳公司毫无关系。可钱到账了,生意做成了,谁还会去深究这个呢? 直到银行账户被冻结,那张精心编织的网才被戳破。警方的“止付令”,是《反电信网络诈骗法》赋予的利剑,目的是斩断犯罪资金链,保护最初的受害者。这把剑锋利无比,却也可能伤及无辜。 警方逻辑明晰,直言不讳:“于你而言,此乃货款;在我们看来,这是被骗之财。””这道出了执法者与杨女士之间无法调和的视角冲突。法律要追缴赃款返还给被害人,这是天经地义。 然而,法律亦对“善意第三人”予以保护。此乃法律秉持公平正义之体现,旨在维护交易安全与市场秩序,保障善意者的合法权益不受无端侵害。只要能证明自己是在不知情、非无偿、非低价的情况下完成的正常交易,就不应被追缴。可问题是,“善意”这东西,需要自己去证明。举证的责任,沉甸甸地落在了杨女士一个人身上。 她瞬间从一个本分的生意人,变成了一个需要向公权力自证清白的角色。骗子狡黠遁形,昔日联络之途皆成绝路。电话再难拨通,那嘟嘟声似绝望哀鸣;微信已被拉黑,屏幕上的红色感叹号宛如冰冷嘲讽。那个被冒名的深圳公司也撇清关系,说自己根本不用钢材。她宛如置身于浩渺信息海洋中的一叶孤舟,被困于一座信息孤岛之上,四周是无形的壁垒,隔绝了外界纷扰却也阻断了新知,孤寂之感如影随形。 想解冻,就得主动联系远在山西的办案警方。在此次事件中,本地警方所能履行的职责,不过是依照对方的请求,“配合发出相关函件”而已。这条维权之路,从一开始便注定是一场漫长且煎熬的跋涉。途中或许荆棘满布、坎坷不断,每一步都需付出极大心力,但为了正义与公平,仍需坚定前行。有相似遭遇的建材店老板,为了解冻账户,耗了三个多月,跑了四五趟外地警局。这已经不是沟通,而是一场持久战。 杨女士的这堂课,代价实在太大了。它警示着所有小微商户,在数字时代,传统的商业信任感,可能正是骗子最喜欢的“漏洞”。我们不能只顾着为大单高兴,而忽略了背后潜藏的风险。 以后再遇到异地陌生大客户,特别是那种付款账户和采购方对不上的,一定要多长个心眼。坚持对公账户或同名账户付款,多打个电话核实一下项目方的真实需求,这些举动看似麻烦,却可能是一道救命的“防火墙”。