中国学生群体中出现了一个值得深思的现象:北大最年轻的数学教授许晨阳回国6年后,毅然中断北大的合同,前往美国。网传他走之前在论坛上留下三句话,字字扎心:“论资排辈压得年轻人喘不过气,学术造假早已成了公开的秘密,科研殿堂本该属于真理,如今却成了逐利的角斗场。” 不过,这句话并不真实,当事人也澄清过,且无人能证明其真实性,但他先回国后赴美确有其事。 许晨阳18岁保送北大数学系,本硕5年毕业,后来去普林斯顿读博,又在麻省理工做博士后。2012年,他毅然回归北大,6年后却重回美国任教,先去麻省理工,2020年进入普林斯顿大学,并拿下科尔代数学奖,成为该奖首位华人得主。虽然他自己说“早晚都要回国”,但具体何时回来,没人知道。 美国国家科学基金会的数据显示,2018年在美国留学的中国籍博士有6182人,想留在当地工作的占79%,也就是说,4个留学博士里大约有1个愿意回国干事。到2025年,这一数据可能会有变化。 前阵子,美国公司META给前苹果高管彭博明开出2亿美金的天价年薪,这不仅超过了苹果CEO库克的7460万美金,甚至快追上C罗,直接刷新了AI人才的薪酬天花板。 与此同时,OpenAI的4个核心负责人于家辉、赵胜佳、毕淑超、任红宇也被高薪挖走。据说仅于家辉一人,薪酬里的签字费就有8000万美金,还有30多亿的股权,这样的待遇谁看了都会心动。OpenAI的内部人也直叹气,但更该觉得可惜的是我们——这几位被挖走的不仅是AI领域的大佬,还有一个共同点:全是从中国顶尖学府走出来的。彭博明毕业于上海交大,于家辉来自中科大少年班,赵胜佳毕业于清华,毕淑超来自浙大,任红宇是北大的。 这并非个例,根据保尔森基金会的报告,全球47%的顶尖AI研究者本科都就读于中国院校,美国头部AI机构中38%的研究员都是华人。我们花心思培养出来的人才,到头来却多为别人发光发热,华人科学家站在全球顶尖科技前沿,却未能为祖国效力,这难道不讽刺吗? 从这些年的人才角度来看,20年的寒窗苦读,谁不想找个能好好施展才华的地方?可回国后,能得到的回报往往与付出不匹配。有数据统计,2021年清北毕业生平均月薪才1万出头,换算成年薪约13万人民币;而在硅谷,大多数科技公司能开出10万美金的年薪,谷歌年薪中位数达30万美金(约200万人民币)。 国内只有少数顶级科研岗位能给出类似条件,且数量极少。国内头部科技公司如华为、百度、阿里的AI实验室,研究员通常只有几百到1000出头,领军岗位往往不到10个,可每年清北毕业生就有上千人。 如此一来,许多高材生为了找工作,只能被迫“向下卷”:杭州余杭区一个街道办事业编,竟吸引了50多个清北硕博生;今年高考,不少考了600多分的学生,宁愿浪费分数也要选择警校。 顶尖人才的出走,绝非简单的个人选择,这像一面镜子,照出了我们在高端科研生态、价值回报体系上的深层问题。要知道,那些站在AI前沿的顶尖人才,不仅决定着大模型能力的上限,更掌握着未来科技生态的定义权。在全球科技竞争激烈的当下,我们若想占据主动,就必须善待人才、留住人才。 人才最想要的从来不是钱,而是“能在这里活成自己最希望的样子”。当我们能为他们提供这样的环境,所有散出去的光就会变成照亮中国科技未来的灯。这盏灯亮的时候,许晨阳会回来,硅谷华人学者会回来,曾经迷茫的青年会重新翻开专业书——因为回家的理由,从来都是“这里能让我的才华变成中国的力量”。

金德

排拆人才,有渗透者在其中,专为美国输送人才

用户10xxx53

美国现在也不给研发资金了,现在润谁[哭笑不得]

龙子

科研人员要那么多钱?匪夷所思!当年邓稼先原子弹奖励5块钱!

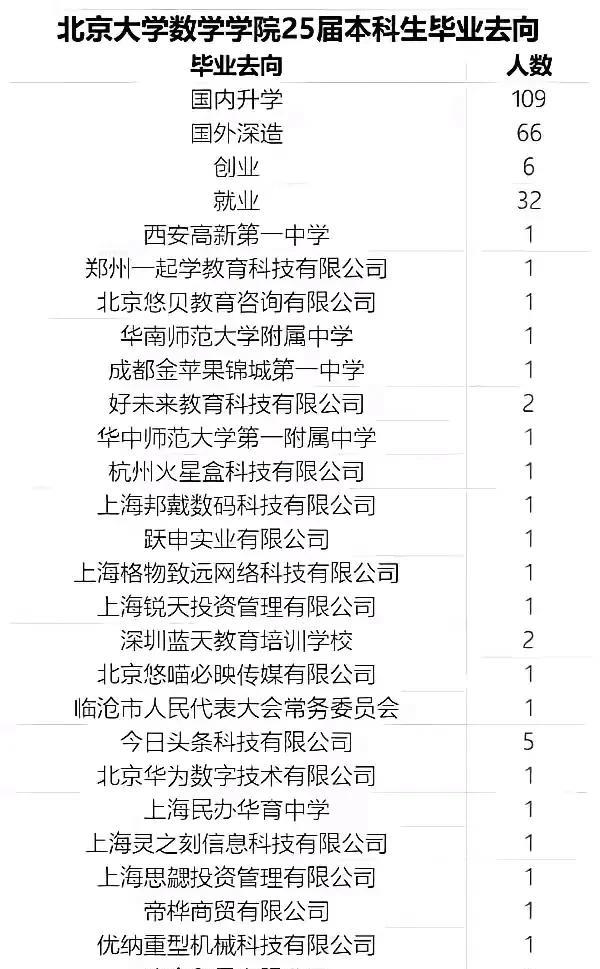

用户95xxx59

没土壞。 这些人在国内属于傻子,没情商

分析一切

抱怨个毛?!送你句更经典的。 不成熟!!

雕刻时光

中国的高科技企业规模太小无法提供高薪水的工作,再发展五年差不多

用户10xxx77

惟才是举的环境是关键

用户17xxx76

一个字,钱!提毛科研环境?都是钱没给够的借口。美国航天局已解散,多少人还不是照样跑,因为美国科研环境?现在中国在基础科学领域,与美国差距也就5到10年。你给他3到5倍的待遇,能不能换来缩小差距,未知。但国内的研究人员,怎么办?是不是也要提高一倍工资?这才是重点!