汪家明,一位与书为伴四十余年的出版人——他创办山东画报出版社,与同仁一起创办《老照片》,唤醒一代人的集体记忆,开启了全民“读图时代”;他曾任生活·读书·新知三联书店副总编辑、人民美术出版社社长,策划出版了《汉字王国》《小艾,爸爸特别特别地想你》等图书;他1982年就开始发表小说、散文,著有《难忘的书与插图》《美术给予我的》《范用:为书籍的一生》等作品。

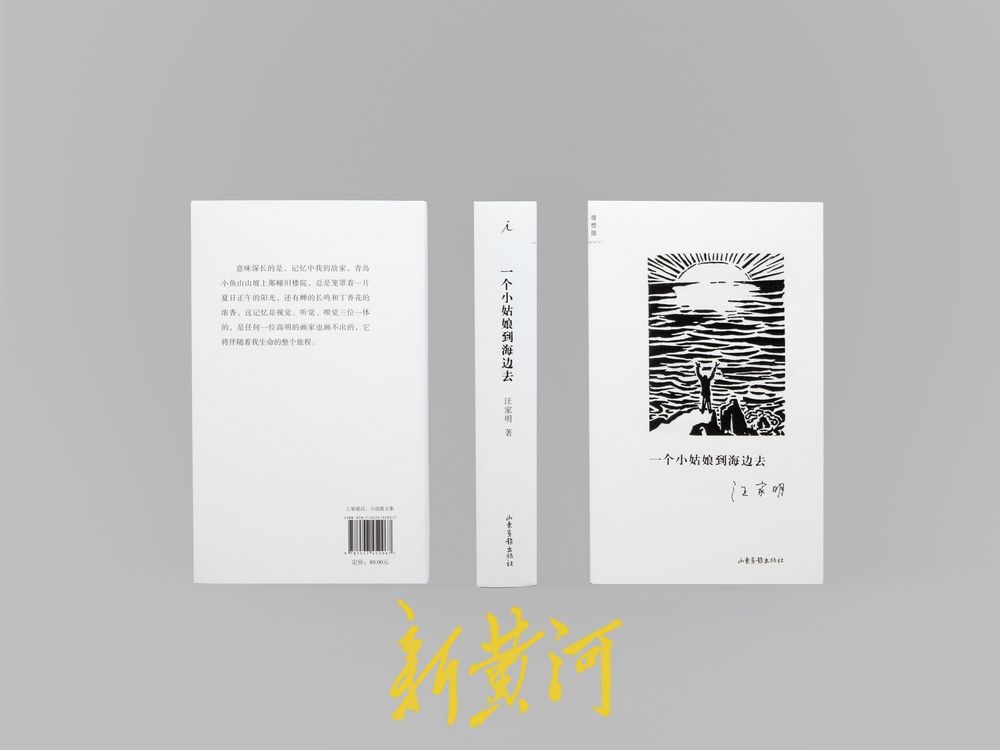

在新近出版的小说散文集《一个小姑娘到海边去》中,汪家明写下了自己的童年与故乡,写下青岛的海、小鱼山的旧楼,和那些被潮声反复冲刷的温柔往事,以质朴诚恳、沉静如海又饱含深情的笔触,完成了一场文学的返乡。

9月6日,新黄河记者在济南专访了汪家明先生。

以一个单纯、童真的孩子的眼光,回望家乡青岛

新黄河:这是一本以写故乡为主的书,为什么书名是“一个小姑娘到海边去”?

汪家明:这本书收录了我1982年到2025年43年间写的文章,当然会写家里的人和事,写母亲,写姐姐、妹妹。有些文章写得早,这次出版重新读自己的文章,读着读着,眼泪就会流下来。书中写的很多都是我身边的人、事和物,都是真实的。我编过很多书,也写过一些书,但和自己最亲密、最有感情的是这一本,可以说,最让我自己动情的文章,都在这本书里了。

《一个小姑娘到海边去》是我正式发表的第一篇作品。1982年我大学毕业,这篇作品也发表在1982年的《鸭绿江》上。《鸭绿江》当时在全国是颇有影响力的。其实这篇小说是我15岁时写的,写的是真事:我自己买了鱼到海边去洗,结果鱼掉海里了。当时的题目叫《两块钱的鱼》。1972年我19岁当兵后,当时思想比较“左”,把我此前写的诗和小说全烧掉了。后来读大学,我很喜欢汪曾祺,尤其是《受戒》。受汪曾祺清淡的写作风格的影响,我也想写写大海,写写青岛,于是凭着记忆,又把《两块钱的鱼》写了出来,不过主人公改成了一个小姑娘。

我是真的迷恋大海,迷恋海边的石头,迷恋海的蓝色,迷恋波光粼粼的银线。这篇小说的氛围特别能激发我对家乡的感情,所以这次出版,当我不知道该定一个什么样的书名时,我女儿替我选了“一个小姑娘到海边去”,我觉得确实和整本书的氛围十分一致,就是一个单纯的、童真的孩子的眼光回望家乡青岛的那种感觉。

新黄河:这是一本小说散文集,为什么会把非虚构和虚构的文章放在一起?

汪家明:回忆本身就有虚构的成分,虚构里有真实的东西,真实里也有虚构的东西。我最喜欢不分文体,以前编汪曾祺、孙犁的书,也是把各种文体都放在一起,如汪曾祺的《岁朝清供》,就被认为是汪曾祺最好的选本之一,里面就有散文也有小说。我觉得对一本书来说,体裁、体例都不重要,重要的是内容。这本《一个小姑娘到海边去》,里面的文章无论是虚构还是非虚构,其实都带有自传性质,都是在我成长的过程中无意间留下来的。比如《小院童年》非常散文,《英国式别墅》可能带点小说色彩,但其实都是真事,是我小时候所住的院子不同时期发生的故事,后来这处院落又发生了很大的变化,还可以写第三篇。

所有的文学作品都是回忆

新黄河:书中写道:“我常想,一个人总要有一个根,你生长的土地、山水、道路、楼房以及你所经历的时代,就是切切实实的根……”所以读这一本小说散文集,也仿佛在读一个人的心灵史,觉得那些记忆非常容易引起读者共鸣。

汪家明:《一个小姑娘到海边去》总体上就是回忆。所有的文学作品都是回忆。书中的文章,都是我在无意间用简单、真诚的语言写下来的。《犁》就是这样,完全无意间坐下来,很快就写完了,《小小鱼之死》写的完全是真实的经历,《琴叶榕》也是如此,写的时候就有一个强烈的愿望,要把与这琴叶榕有关的人写下来——记下他们就是记下我自己的生活。那些没有刻意去记住却在无意间留下来的回忆,是最值得写下来的。

新黄河:也就是说,写这些文章的灵感都来自记忆?

汪家明:没错。这灵感可以分为两种。一种是,因为你记起了某件事,要写某件事,然后你所经历的其他原本已经被遗忘的事也都纷纷出现了。这说明我们似乎从未忘记我们所经历的事,只不过它们都被放在记忆的小抽屉里了,可能一辈子都会沉睡,但一旦被触动,很多细节就会如魔盒突然被打开,呼呼地就来了。另一种灵感,是你写的时候本来这些事情很复杂,但写完后却成为一个完整的整体,就像萧红回忆鲁迅先生的文章,看起来很琐碎,读完后却觉得回味无穷。也就是说,只要以情感、灵感为主线,怎么写都是完整的。

人就是靠回忆而活着,否则,你的经历就是空的。而所有的回忆,都不是空的。

迷恋纯粹,迷恋与美“完全连在一起”

新黄河:读这本书,让人感受到您从小爱大自然、爱美术、爱音乐,有一种一颗心被纯粹的美日益充盈的美好感觉。

汪家明:我曾经想过自己为什么要编这本书,找到的答案是我很留恋当时那些纯粹的与美完全连在一起的时光。小时候的经历是一辈子也忘不了的。我14岁时第一次被音乐“震”到,感觉到在那个严酷的冬天里,这首漫长的乐曲响彻了我们年轻的灵魂,这是我所听到的第一首真正的乐曲,也是我第一次知道什么叫音乐,从那时起,音乐始终陪伴着我,如雨露般滋润着我。许多年后我才知道,那首乐曲是俄罗斯小提琴家大卫·奥依斯特拉赫演奏的贝多芬D大调小提琴协奏曲。美术也是如此,一直是我热爱的。至今看到美的风景,再忙我也要拍下来,存在手机里。在写作间隙,我也会打开我收藏的油画文件,欣赏我喜欢的那些画。这种滋养,是一辈子的事情。文学也是如此,很早我就读了“文革”前翻译的所有外国经典名著,为文学的世界深深着迷。

新黄河:这种对美的发自内心的追求确实挺令人动容的。不过我们现在与大自然、与美之间,似乎总是隔着一层手机屏幕。

汪家明:手机不是关键,关键是审美、美育的缺失。对美的感受能力要从小培养,比如音乐,过了一定的年龄,想要再接受西方音乐就很难了。比如翻译小说,过了十六七岁也许就很难读下去了。这都是要从小培养的。美的教育不仅仅是形式上的,更是内容上的,是从眼神到内心的滋养。美的精神性是需要从小养成的。

9月12日我们在西安会有一个活动,我会带着这本《一个小姑娘到海边去》,艺术家冷冰川会带着诗集《荷兰的心》,冷冰川的诗,是他一个人在荷兰时,“想死的心”都有的情境下写的,特别纯粹。我们这个活动有一个相同的底色,就是黑白、就是纯粹,就是拒绝斑斓的肤浅的色彩,回归本心。

读书也是如此,很多人说读书记不住等于白读,怎么会白读呢?为了获取知识的阅读不是最重要的阅读。无目的的阅读才最重要,它会进入你的血脉和灵魂。希望现在的年轻人能够慢下来,认真体会美的东西,体会好的东西。我们应该更纯粹一些。

记者:钱欢青编辑:江丹校对:杨荷放