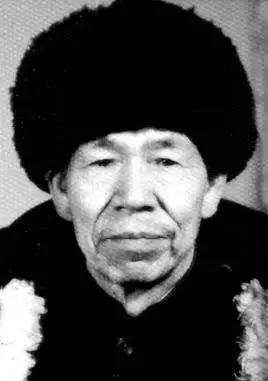

1938年,因为我军优待俘虏的政策,两个日本军官有恃无恐,竟然还敢出口辱骂我军士兵,一名战士直接将一名俘虏刺伤。排长肖万世揽下全部责任,结果被撤职。他气不过,于是对着一名战士说道:“今天晚上打鬼子!” 当年抗战刚打响,八路军在敌后展开游击战。中央早早定下基调:俘虏不是敌人,是可以争取的“未来同志”。于是便有了那套看上去“逆天”的优待政策:不打不骂,不搜身不虐待,饭比自己吃得好,伤了还得请医生上门。按现在话说,就是“以德服人”。 这政策不是拍脑袋想出来的,而是从全局出发——瓦解日军士气,争取舆论支持。的确起了作用。后来延安办了日本工农学校,一批日俘主动加入反战同盟,还写了《思乡曲》唱哭战友白求恩亲自给日军伤员做手术,日军收尸队甚至留下感谢信。 这些故事今天听着像神话,其实在当年真有记录。《解放军报》曾专门刊文回顾,抗战期间八路军共俘虏约7000余名日军,其中三成加入反战组织,超过一半参与后勤服务。 但政策再高明,也得有人执行。执行的人是战士,是那些亲眼见过家人被屠村,一个山头一个山头地把尸体埋起来的普通人。他们不是圣人,甚至不是政治干部,只是扛枪上阵的老百姓。让他们对曾经杀过自家亲人的俘虏笑脸相迎,谈何容易? 肖万世就是典型,他全家在战争初期被日军屠村,一个人从废墟里爬出来,进了八路军。他能背政策,也知道纪律,但当两个被俘的日军军官在押送途中,对着士兵用蹩脚的汉语拿“家人”开涮,嘴里还带着满满的优越感时,他的手下小刘没忍住。刺刀一挺,伤了人,犯了军纪。 这不是偶然。是压抑太久的情绪找到了出口。而肖万世,没推卸责任,反倒拍胸脯认账:“是我没管好。”结果呢?处分、撤职、记大过。 按纪律来看,肖万世该罚,可是在一线指挥员眼中,光讲政策不讲情绪,是带不动队伍的。士兵心里有气,战斗力就打不出来。事实也证明,肖万世不是“意气用事”,而是懂得怎么用行动说话。 当天晚上他一句“今晚打鬼子”,拉上一名战士就摸向了附近的日军据点。没有请示,没有命令,只凭一口气。他们扔手雷、舞大刀,干净利落地解决掉6到19个日兵(不同资料记载略有出入),还缴获了十几支步枪和一挺机枪。最关键的是,还带回了几份有价值的敌军文件。 这不是简单的“戴罪立功”,而是一种战地逻辑的自然反弹。上级机关也不是死板的官僚机器,当时陈赓旅长了解实情后,当即撤销处分,恢复肖的职务。这一处理方式,既保住了“优待俘虏”的大政方针,也给了前线情绪一个出口。纪律不是死的,得看怎么用。 肖万世这事后来被不少老兵传为“能屈能伸”的典范。他不是不懂规矩,而是太清楚该什么时候坚持政策,什么时候靠行动赢得尊重。 肖万世之后的军旅路并不平坦,他打仗是把好手,屡立战功,十次一等功,十二次二等功。但他也不是“官迷”,甚至因为心软放走偷粮的百姓,被再次处分。新中国成立后,他没留在部队,转业到四川凉山粮站工作,2009年离世,走得很低调。 他的经历是一代抗战军人复杂心理的缩影。他打仗狠,讲义气,也犯过错。他是兵王,也是那个时代纪律与情感冲突下的典型样本。他让人看到,战争不只是拼命,还有更难搞定的东西:人性。 优待俘虏这个政策,今天听起来像是“道德高地”,但在当年的战场上,它是政治智慧和战略博弈的产物。它并不完美也不是所有战士都能无条件接受,但它确实撬动了敌人的心理防线。反战组织的成立、俘虏的转化,这些都不是空话,而是历史留下的证据。 像肖万世这样的前线军官,他们是政策的执行者,但更是情绪的调节器。他们一手拿着军纪,一手握着人情,走在刀尖上,既要对上负责,也得对下负责。他们的每一个决定,背后都是一场权衡。 肖万世那句“今晚打鬼子”,不是任性而是给了当时那个压抑、愤怒、又不知如何表达的战士们一个出口,他不是在挑战纪律,而是在替一线战士找回尊严。 战争从来不是非黑即白的剧本,更像是一场打不完的心理拉锯战。政策要有温度,执行要有弹性,战士要有情绪出口,这才是那个年代,最真实的抗战。 今天我们回头看这段历史,不是为了评功摆好,更不是为了重新定义什么是对错。而是提醒自己,在任何一个被高高举起的政策背后,都有人在默默扛、在默默撑。肖万世的故事,或许正是这段历史最有温度的注脚。 参考资料: 全民族抗战时期日俘对侵华战争的反省 2023年07月05日 光明日报 尽显正义之师、文明之师风范 2019年11月14日 中国军网 百度百科|《肖万世》 四川新闻网|《104岁老人去世揭开超级英雄身世》 解放军报|《老兵传奇:杀鬼子体内留弹片 立十次一等功》