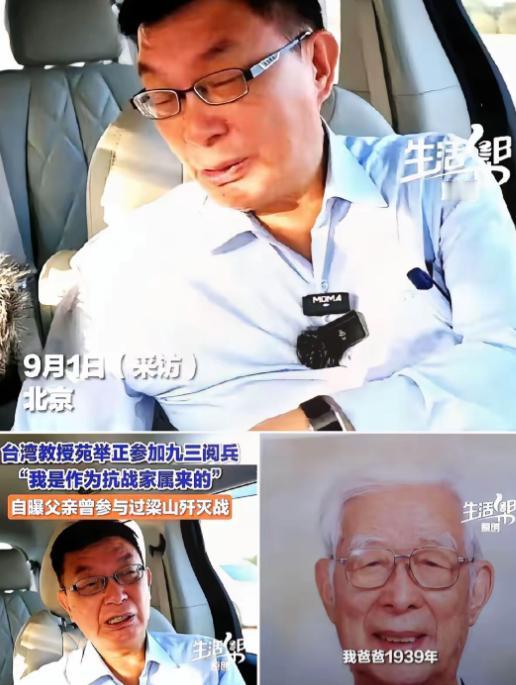

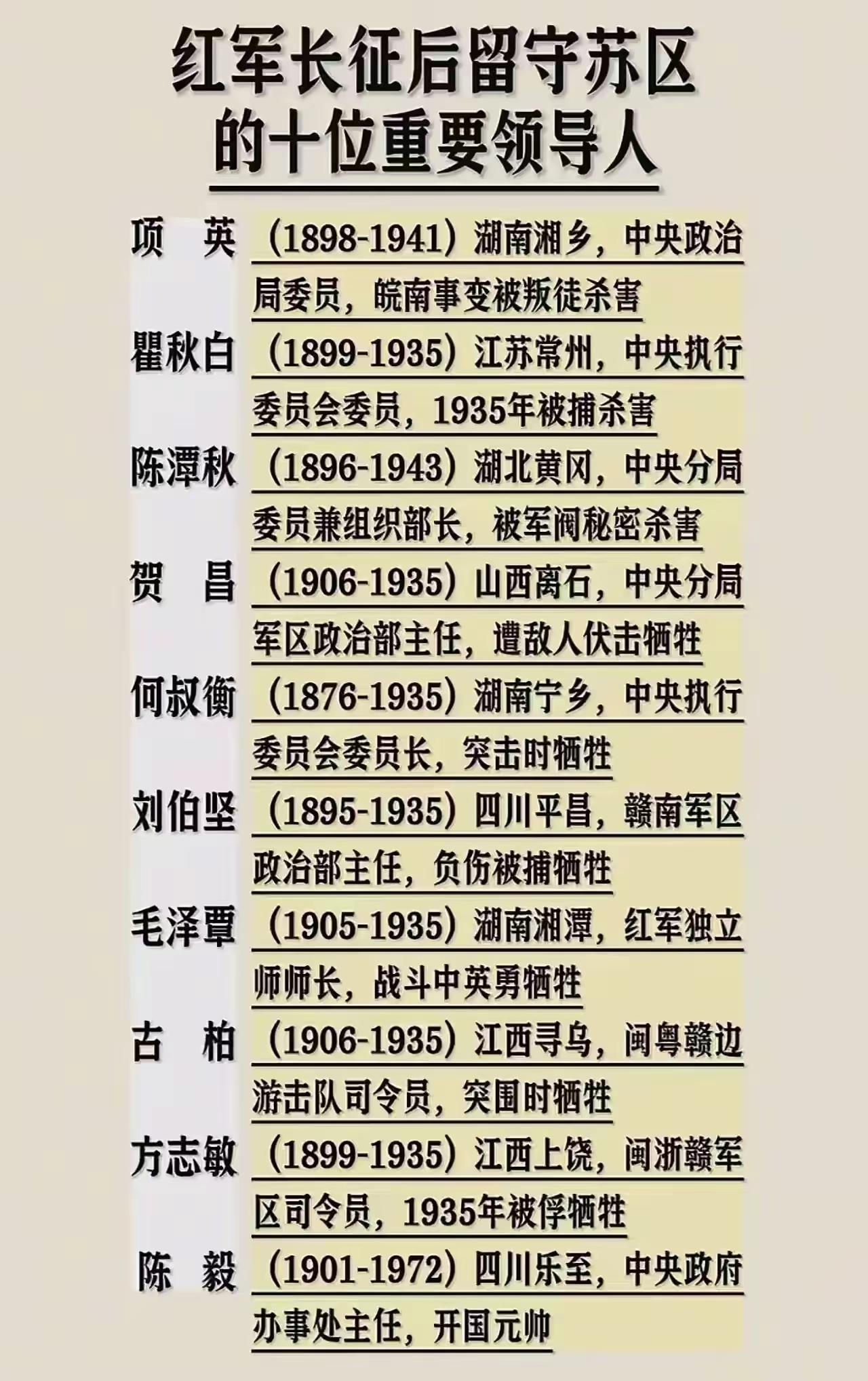

[微风]我们举行盛大的仪式纪念抗战胜利,没想到国民党前副主席郝龙斌却不舒服了!郝龙斌表示,其父“前行政院长郝柏村”也曾被对岸多次邀请出席阅兵,郝柏村都拒绝了,抗战功绩属于“中华民国”,不能被错置或混淆。 2025年9月3日,北京的秋日阳光洒满天安门广场,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的大会正隆重举行。 仪仗队步伐铿锵,军乐声震天动地,现场人群挥舞着旗帜,空气中弥漫着庄重而激昂的氛围。这场盛大的仪式本该是全民共鸣的时刻,却意外引来了国民党前副主席郝龙斌的强烈不满。 郝龙斌公开表示,他的父亲、前行政院长郝柏村曾多次被对岸邀请出席阅兵,但都毅然拒绝了。他强调,抗战的功绩属于“中华民国”,绝不能被错置或混淆。 郝龙斌还批评中国大陆官方在宣传中把国民党与共产党并列,统称为抗战的中流砥柱,认为这是“不公道”的。他坚称,八年抗战正是由蒋委员长一人领导,没有第二个人能担此重任。 郝龙斌的这番话,让人不禁回想起他父亲郝柏村的传奇人生。郝柏村出生于江苏盐城一个贫寒家庭,家里无力供他继续读书,中学毕业后他便毅然报考黄埔军校,成为那个动荡年代的热血青年。在黄埔军校的熔炉里,他锤炼出坚韧的意志,后来跟随蒋介石长达6年,亲历了战火纷飞的岁月。 晚年时,郝柏村曾评价蒋介石的最大错误是接受雅尔塔协定,但他始终对蒋委员长在抗战中的领导地位深信不疑。 郝柏村拒绝大陆的邀请,并非一时冲动,而是源于他对历史记忆的坚守——他认为抗战的荣耀是“中华民国”的专属,不容任何形式的模糊或篡改。这种执着,或许源于他作为“烽火少年”的亲身经历,那段在枪林弹雨中成长的岁月,让他对历史细节格外敏感。 抗战历史的复杂性,远非简单的黑白之分。1937年8月13日,南京的黄埔路官邸地下防空洞里,蒋介石盯着作战地图,突然摔碎茶杯,这个细节被侍从室主任钱大钧记录在回忆录中,展现了抗战初期决策的紧张与压力。 同年,第二次国共合作正式形成,延安大礼堂上悬挂着国共两党党旗,象征着民族危难时刻的团结。然而,历史并非一帆风顺,蒋介石作为领导核心,既要指挥前线作战,又要协调各方势力,其贡献被许多人视为民族英雄的象征。 但历史学者也指出,抗战的胜利是全民族的努力,包括无数普通士兵和民众的牺牲。近年来,教科书从“八年抗战”改为“十四年抗战”,将起点从1937年卢沟桥事变提前到1931年九一八事变,这一变化反映了历史研究的深化,但也引发了不同解读的争议。有人认为这更全面地呈现了历史,而另一些人则担心它可能淡化某些关键事件的重要性。 郝龙斌的言论,在当前两岸政治氛围中激起了涟漪。国台办发言人朱凤莲在例行新闻发布会上,针对民进党当局威胁恐吓台湾同胞参加抗战纪念活动的行为,表达了强烈谴责。她指出,民进党有人扬言要查办参加大陆活动的国民党人士,这种卑劣行径令人不齿。 抗战纪念本是民族共同记忆的传承,却因政治分歧被扭曲。郝龙斌作为国民党重要人物,他的表态不仅关乎个人情感,还牵动着党内动态。 最近,他频被点名参选国民党主席,并罕见发文声援台北前市长柯文哲,呼吁检调“绝不能以羁押取供”,这被解读为释放“蓝白合”的善意,试图在蓝白阵营间寻求和解。郝龙斌的这些举动,似乎暗示着他在历史争议与现实政治间寻找平衡点,但抗战功绩的归属问题,却像一根刺,始终扎在两岸关系的敏感神经上。 历史的长河中,抗战记忆如同一面镜子,映照出不同的立场与情感。郝柏村从烽火少年到“反独”灯塔的旅程,充满了个人与时代的交织;郝龙斌的发声,则延续了这份家族传承的执着。 然而,当纪念仪式的喧嚣散去,那些未被言说的细节——比如郝柏村晚年对雅尔塔协定的反思,或国共合作背后的曲折——或许会在未来的某个时刻,再次浮出水面,引发新的讨论。历史不会停止讲述,而它的每一次回响,都可能成为下一个伏笔。